Negli ultimi anni, tra la pandemia e le continue agitazioni sociali, viviamo una condizione globale vulnerabile, ansiosa, e politicamente più coinvolta. Ora più che mai, c’è una consapevolezza generale e una serie di conversazioni attive sull’etica della ricchezza.

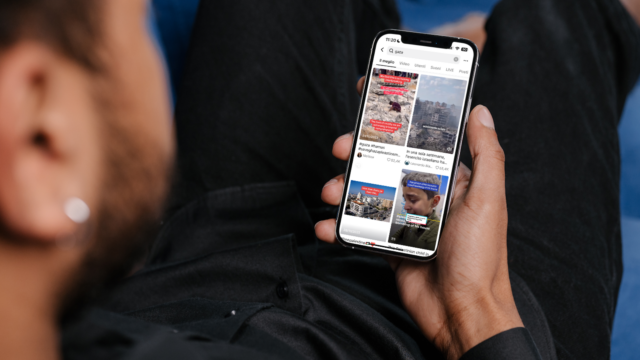

Giocano un ruolo importante i social media dove, tra influencer e celebrità, si ha un accesso costante a contenuti di ostentata ricchezza. Di conseguenza, tutto ciò sta diventando tema centrale di diversi prodotti mediatici, come film e serie TV. Tra questi, la vittoria di Parasite di Bong Joon-ho agli Oscar 2020 ha segnato una sorta di cambiamento nell’intrattenimento globale riguardo la rappresentazione delle disparità economico-sociali.

Il divario tra classi sociali è sempre stato oggetto di discussione e rappresentazione artistica, tra letteratura, cinema e non solo. Sia in chiave antiborghese e anticapitalista che non necessariamente politica. Dal cinema di Pasolini e di Buñuel a quello di Aki Kaurismäki e Ken Loach, fino ai più recenti successi, come Parasite, Saltburn, Triangle of Sadness e molti altri ancora. Abbiamo a disposizione un ricco catalogo per intrattenimento personale o arricchimento culturale. Ma sono un paio d’anni che, nel guardare il diverso materiale online e in sala, sorge un dubbio: perché sembra di guardare sempre lo stesso film?

Diversi film e programmi televisivi hanno puntato l’obiettivo sulla disparità di classe, promettendo una rivincita per la plebe, l’audience. In questo scenario, la frase rousseauiana eat the rich gode di una certa popolarità. Inizialmente un simbolo di lotta delle masse, lo slogan si è esteso diventando format mediatico e trend culturale per chiunque. Oggi eat the rich perde di significato. Purtroppo, nell’immaginario globale contemporaneo viene visto come un banale elemento di cultura pop. Un vero peccato, perché dalla sua unione con lo scenario mainstream sarebbe potuta nascere una satira stimolante, oltre che un gioco d’intrattenimento. Questo immaginario odierno, annacquato e inoffensivo, mette in pericolo la lotta politica, la quale potrebbe trarre vantaggio da dell’ottimo contenuto satirico. Anche la rappresentazione della “plebe” appare limitata: inglobata nella rabbia e fame, esiste solo in contrapposizione alla classe privilegiata.

È una narrativa che non cambia lo status quo, perché offre un senso di compiacimento temporaneo per lo spettatore. Tuttavia, la realtà di quest’ultimo è un’altra: una volta finito il film o l’episodio, si torna a una vita di stenti e precarietà. Mentre, dietro la cinepresa, c’è qualcuno conscio di non aver danneggiato la sua condizione socioeconomica e, al contempo, si compiace di sé perché crede di aver dato un contributo politico. Nulla di illecito nel riconoscere il proprio privilegio, ma offrire questa consapevolezza al servizio di chi gestisce il capitale cinematografico per un guadagno personale risulta inefficace per la lotta di classe. Di conseguenza, il punto di vista centrale dell’opera resta quello del più privilegiato.

Vi è, inoltre, una sottile differenza fra arte antiborghese e anticapitalista di natura hollywoodiana e non. Sono, più o meno, tutte vittime della stessa mercificazione politica, ma in maniera diversa. Partendo dal successo di Parasite, un’opera sudcoreana ben riuscita, si è arrivati al franchise di Squid Game, il cui allontanamento stilistico è reso evidente dal suo approccio netflixiano. Di fatto, usa il capitalismo e la ricchezza come spunto fittizio di riflessione perché, in realtà, approfitta dell’immagine globale del cinema coreano, considerato politicamente introspettivo e poetico. Si nota un ulteriore divario tra Glass Onion, Triangle of Sadness, The Menu e The White Lotus: quattro distinte ma simili sinossi, che oscillano lungo una sorta di spettro metaforico tra il commerciale e il politico. Da un lato Triangle of Sadness comprende cosa spinga i suoi personaggi ad essere come sono, in quanto il loro punto di riferimento per il potere è il capitalismo, dall’altro, Glass Onion e The Menu faticano a riconoscere che personaggi benestanti non si nutrono solo d’ipocrisia. Ognuna di queste satire, però, considera i loro personaggi come caricature monodimensionali, i cui comportamenti vengono puniti ma mai esplorati. Diventa sempre più difficile credere che queste storie possano rappresentare veicoli di cambiamento sociale. Affinché abbiano davvero successo nel galvanizzare il pubblico, non devono esprimere cose già note, ma sfidare a vedere oltre. Quest’anno, tra l’altro, si è parlato tanto di quiet luxury, allora perché qui i ricchi sanno solo ostentare ricchezza, se chi influisce sul mondo spesso non se ne vanta, se non attraverso atteggiamenti e ideali? L’esperienza diventa, di fatto, più interessante quando siamo indotti a identificarci con personaggi che altrimenti troveremmo ripugnanti nella vita reale, come in Succession e The White Lotus. Potendone analizzare il carattere psicologico, si ha più spazio per approfondire gli elementi satirici.

Ruben Östlund si è aggiudicato un premio a Cannes grazie al suo dispeptico Triangle of Sadness, che si diverte a mostrare miliardari andare in rovina. La rabbia di Östlund è concentrata al posto giusto, ma si spegne con il suo nichilismo, apolitico e fatalista. Ci suggerisce che tutti alla fine si corrompono, quindi a cosa servono gli ideali, o i principi? È come se un po’ se ne lavasse le mani. The Menu è, invece, riduttivo nel suo messaggio: “che schifo i ricchi, guardiamoli soffrire”. Per quanto sia allettante, può il film funzionare se l’audience è da subito coinvolta? Qual è la sua funzione ultima, se non quella di colmare l’ego di chi l’ha prodotto? Le informazioni fornite sui personaggi illustrano la vacuità e la superficialità dei loro stili di vita. Ma è una rappresentazione manipolativa che segue la via più facile: dipingerli sotto una luce antipatica per assaporare al meglio la loro inevitabile punizione. L’idea di una vendetta di classe si nutre di stereotipi. Indubbiamente, l’influenza hollywoodiana è in parte responsabile: chi racconta la storia non vuole sconvolgere troppo la sua zona di comfort, e la riduce ad una questione di rancore più che d’ingiustizia. Anche Glass Onion è altrettanto impacciato, poiché si nutre di riferimenti pop e da social media. Nonostante gli enormi finanziamenti di Netflix, che avrebbero permesso di più, i suoi personaggi, cattivi inclusi, sono troppo simpatici per condannarli sul serio.

Con Saltburn cambia tutto: non assistiamo più a una lotta poveri vs ricchi, dove i primi si vendicano dei torti subiti. A “combattere” è la classe media, che si vuole liberare della mondanità assicurata dalla stabilità economica. Vengono resi evidenti i limiti narrativi della ricchezza, ovvero di come quest’ultima sia davvero vista dai media: una vita di solo agio e lusso sfrenato. Niente di più. Ed è questo il vero obiettivo: non si tratta di dare a chi non ha nulla, o vendicarsi dell’umiliazione e della diseguaglianza sociale. Appropriarsi di uno status privilegiato è più vantaggioso ed accomuna chiunque si trovi più in basso. La classe media, poiché meno arrabbiata e più vicina alle classi più elevate, rappresenta una via di mezzo perfetta che mette d’accordo il pubblico. E che piaccia o meno il film, l’elemento pop alla base è un’arma potentissima nel portare avanti questo immaginario, dove la sofferenza dei ricchi diventa un prodotto commerciale. Probabilmente, senza volerlo, ha smascherato la vera intenzione del cinema eat the rich: il rancore delle classi meno privilegiate (benestanti o povere che siano) non si deve alla disparità sociale e al trattamento umiliante e schiavista a cui si è sottoposti, ma è figlio dell’invidia, perché i ricchi rappresentano l’ideale da raggiungere. Anche se qui i ricchi “non si mangiano”, non viene neanche criticata la loro cattiveria, ma sono inaspettatamente spodestati per tornaconto personale dai più deboli, ovvero da chi li idolatra. Vengono mostrati nella loro amoralità e finto pudore, come una sorta di Teorema pasoliniano in salsa dance pop.

Nulla di male neanche nel puro intrattenimento, soprattutto se consumato responsabilmente. Naturalmente, non tutte queste storie antiricchi devono necessariamente fungere da spunto di riflessione intellettuale. Tuttavia, si tratta di una narrativa che a lungo andare stanca, nonostante le sue esagerazioni tragicomiche e piani vendicativi abbiano assicurato una rapida popolarità. Si mantiene in vita solo grazie al senso di compiacimento nel vedere chi è più privilegiato in situazioni di pericolo. In effetti, chi non trova intrigante e soddisfacente una bella presa in giro delle élite? Mentre da un lato è positivo che questa satira anticapitalista sia parte integrata dei media, dall’altro Hollywood la trasforma in una propria arma di bassa qualità, un mezzo di guadagno che non porta a nulla di concreto. Non che l’arte anticapitalista sia inutile, anzi! Ma ormai quest’ironia non è più vantaggiosa come dovrebbe: commercializzare il conflitto lo rende vago, riuscendo così ad evitare un conflitto vero e proprio. In quanto genere mediatico, si assicura la possibilità di venir riprodotto da chi è in realtà il focus narrativo.È quello che Patrick Sproull, in un articolo di The Face, definisce la MCU-ification della satira anticapitalista. Ovvero una sorta di mercificazione in stile Marvel Universe della lotta di classe, dove la narrazione si finge arguta, ma è in realtà priva di utilità politica valida e approfondita. Per quanto intelligente possa essere una sceneggiatura, se i fini sono superficiali e ripetitivi, quanto ne vale davvero la pena?

Dov’è l’arte che cerca di rovesciare lo status quo? Perché si limita a calmare le acque dando il contentino? Per un piccolo e irritante dettaglio: la produzione di un film che spoglia i ricchi del loro agio necessita, in primis, del capitale dei ricchi in questione.