Per decostruire qualcosa è sempre necessario conoscerne il funzionamento. Se non sappiamo come funziona e perché funziona, non saremo mai in grado di “smontarla”. Per questo motivo, oggi più che mai, in una società che ci obbliga a identificarci in categorie (siano queste categorie di genere o di orientamento sessuale) dovremmo interrogarci sul ruolo e sul funzionamento di queste ultime come chiavi di lettura della realtà. Solo conoscendo la natura e il funzionamento di uno strumento possiamo volgerlo a nostro vantaggio, e che cosa sono le categorie se non strumenti attraverso i quali organizziamo e conosciamo la realtà? Riflettendo sulla fragilità del concetto di categoria potremmo mettere in discussione l’intero sistema di interpretazione del reale.

Ma quanto ne sappiamo (davvero) di categorie?

Innanzitutto, è bene tenere presente che la tendenza della mente a creare categorie, ossia, ad associare o distinguere elementi in base a tratti più o meno comuni tra loro, rappresenta una delle facoltà cognitive dell’essere umano. La categorizzazione è il modo in cui la mente umana si approccia al mondo esterno formulando giudizi, associazioni, analogie e distinzioni. In altre parole: è un inevitabile processo mentale.

Aristotele (IV secolo a.C.) riteneva che una categoria fosse definita da una serie di tratti sufficienti e necessari, ovvero, da una quantità minima di caratteristiche che si considerano necessarie affinché un dato elemento sia parte di una data categoria e, allo stesso modo, da una serie di caratteri sufficienti a garantire l’appartenenza di un elemento a una data categoria. Inoltre, la cosiddetta teoria aristotelica o classica della categorizzazione sostiene che i confini tra categorie siano netti e ben definiti. Ad esempio, stando a questo tipo di teoria, un animale o è un gatto o non lo è, una persona appartiene al genere maschile o al femminile, non ci sono vie di mezzo, sfumature o indecisioni. L’appartenenza o meno a una classe andrebbe così a definire in maniera binaria l’identità del reale. Il problema è che la realtà non funziona esattamente in termini di esclusività e nitidezza.

Intorno alla seconda metà del secolo scorso, il dibattito attorno alla contraddittorietà dei principi di categorizzazione ha suscitato una serie di studi sia nell’ambito delle scienze cognitive che in quelle linguistiche, ed è proprio uno di questi ragionamenti a rappresentare il modo più veloce ed efficacie per riflettere sull’inconsistenza del sistema binario.

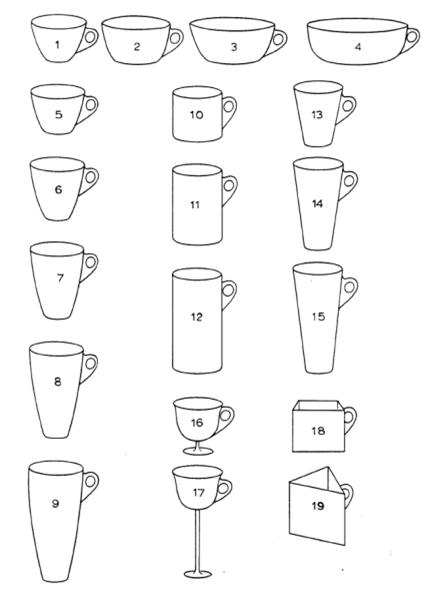

Nel 1973 il linguista William Labov ci rese testimoni della fragilità del concetto di categoria sottoponendo a un campione di persone un disegno schematico raffigurante oggetti più o meno somiglianti a ciò che identifichiamo comunemente come ‘tazza’ (cup in inglese). I disegni presentati da Labov misero a nudo la molteplicità dei significati linguistici e, di conseguenza, la natura graduale, vaga, incerta e soggettiva della nostra percezione. Quanto è sottile il confine tra una tazza, una ciotola e un vaso?

L’esperimento dimostrò come il contesto d’uso degli oggetti ne determini la categoria di appartenenza. Labov chiese ai partecipanti di immaginare gli oggetti in questione in situazioni diverse: se una tazza contiene del purè o dei fiori possiamo ancora definirla una tazza? Quanto è labile il confine tra una tazza e una ciotola? A prescindere dall’aspetto linguistico, chi o cosa definisce la percezione che la mente ha della realtà esterna?

Questo studio ha dimostrato quanto i confini tra categorie non siano affatto definiti o arbitrari e che la concezione che abbiamo della realtà è suscettibile al contesto in cui siamo immersi e al quale ci rapportiamo. Un qualsiasi elemento, dunque, può comparire in più categorie mentali contemporaneamente. Detto ciò, sarebbe meglio parlare, come osservò per primo Ludwig Wittgenstein nel 1953, di somiglianze di famiglia, ossia, una serie di somiglianze parziali condivise tra più elementi, ma non per questo necessarie o sufficienti per far parte di una data categoria.

Partendo dalle considerazioni di Wittgenstein e di Labov in ambito linguistico (tralasciando le più complesse teorie che ne conseguirono in ambito cognitivista), è possibile sfruttare questi argomenti come spunto di riflessione riguardo al modo in cui quotidianamente ci rapportiamo alle categorie.

Quindi, se è possibile dimostrare che i confini tra categorie sono da intendersi come un continuum graduale e indefinito, perché ostinarci a utilizzare una chiave di lettura della realtà esclusivamente binaria?

Il modo in cui la società ci forza a identificare, o meglio, a incasellare noi stessi e gli altri si fonda su una concezione alquanto semplice, evidentemente troppo semplice: quella binaria. Nonostante l’enciclopedia Treccani online limiti la sua definizione alla teoria linguistica sulle opposizioni fonologiche, il termine binarismo può essere declinato a seconda dei contesti d’uso; a livello sociologico, ad esempio, si parla di binarismo di genere, espressione che descrive il riconoscimento di uno schema tradizionale, convenzionalmente condiviso, che identifica l’essere umano come individuo ascrivibile a un sistema a due generi, quello femminile o quello maschile. A partire da tale definizione è possibile riconoscere questo tipo di schema in molti altri aspetti del vivere quotidiano che, sin dalla nascita, ci vengono proposti come esclusivamente binari, obbligandoci a interpretare il mondo come «composto di due unità, di due elementi».

Il filtro della categorizzazione viene applicato anche all’orientamento sessuale. Come chiarisce Michela Murgia in God save the Queer, «i concetti di omosessualità e bisessualità sono e restano categorie del binarismo eterosessuale, se non altro perché devono affermarsi in sua contrapposizione». Lo schema binario maschio/femmina è lo stesso che plasma e definisce le convenzioni sessuali tradizionali, ovvero, l’eterosessualità.

Grazie alle nuove consapevolezze, le opposizioni dicotomiche espresse dalle categorie risultano insufficienti e incapaci di abbracciare la molteplicità delle realtà umane, in altre parole, sono escludenti. Questa ansia definitoria che deriva da un retaggio culturale spaventato da ciò che non è in grado di controllare potrebbe essere messa in discussione dal semplice fatto che la categorizzazione (nonostante sia un’attività mentale innata nell’essere umano) sia un concetto tutt’altro che univoco.

Come abbiamo visto, un elemento e, allo stesso modo, una persona, può possedere caratteristiche talmente varie, condivise e contraddittorie tra loro da non poter essere confinato in una categoria; e ancora, la zona grigia che delimita una categoria da un’altra è graduale, indefinibile, vaga (fuzzy come si dice in linguistica), nient’affatto binaria.

Riconoscendo la natura indefinita delle categorie sarebbe auspicabile ripensare le chiavi di lettura che applichiamo alla realtà e intendere le categorie in termini nuovi, meno netti e escludenti, più graduali e aperti, promuovendo quell’indefinitezza personale che Murgia chiamava «pratica della soglia», ossia, quell’esigenza, o meglio, necessità umana di rifiutare «di essere definit3 da un dentro e da un fuori».

Autore

Elena Tronti

Autrice

Nata nel 1998, laureata in Linguistica. Amo i boschi e guardare film. Credo ancora che parlare sia l’atto più rivoluzionario di cui siamo capaci. Parlare di femminismo ancora di più.