Non c’è mai stato un incontro tra me e Alberto Ravasio. Io ho scritto un post complimentandomi per il suo libro e lui ha commentato. Per preservare i rapporti umanoidi, ci siamo ripromessi di vederci di fronte a un bicchiere d’acqua. Nel frattempo abbiamo parlato. Molto. Così tanto che ne è uscita fuori un’intervista.

Convenevoli notizie biografiche sull’autore: Alberto Ravasio ha una prosa dall’impronta kafkiana, fatta di riferimenti di inettitudine pirandelliana e con un po’ di suggestioni alla Fantozzi. Il tutto è abilmente ampliato da una dimensione grottesca e da un linguaggio arguto che contiene una sottile – ma non troppo – critica sociale. Nasce a Bergamo nel 1990 e ha studiato filosofia. Si definisce continuamente «in calore creativo», ma per giustificare i soldi familiari investiti negli studi umanistici obsoleti, si rifugia nell’insegnamento (presto, si spera) o nella «prostituzione sentimentale».

Devi convincere il pubblico di Generazione Magazine a leggere (oppure no) il tuo romanzo con una sola frase. Cosa ci dici, Alberto, de La vita sessuale di Guglielmo Sputacchiera e dei personaggi che abitano questo libro?

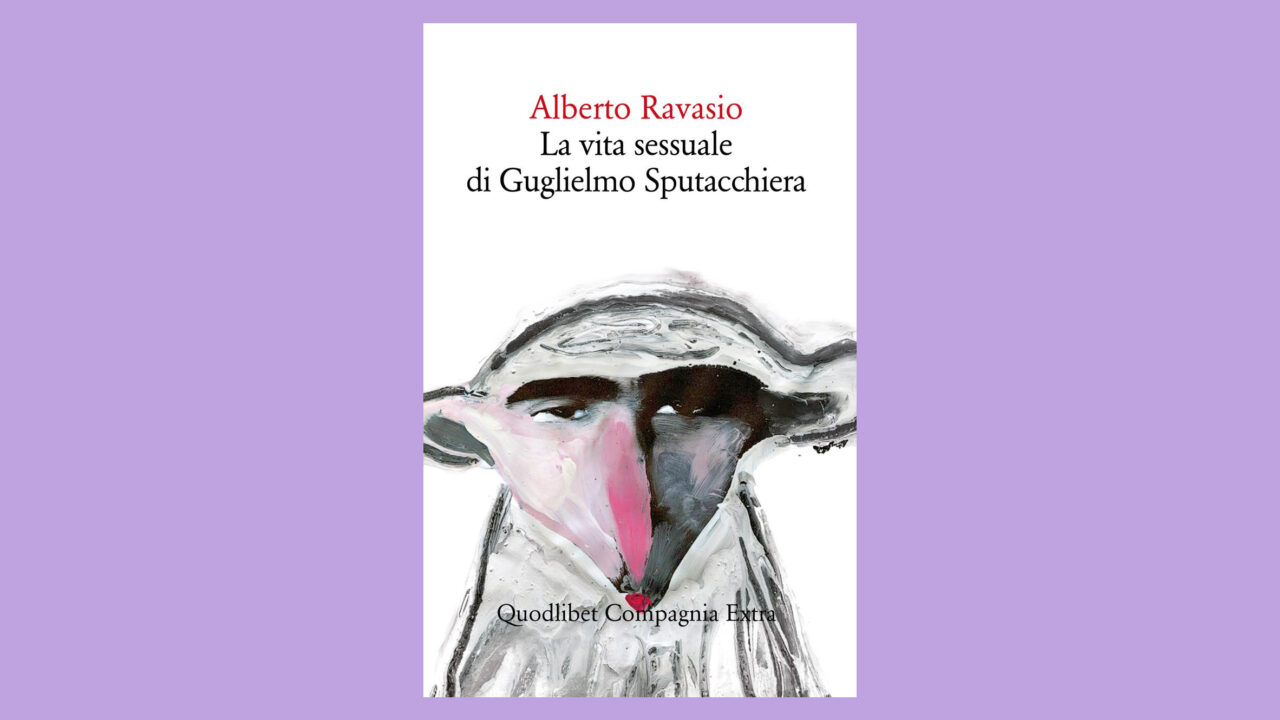

«Non penso che l’autore debba fare il vucumprà di se stesso. In ogni caso il libro ha una bella copertina di Toccafondo e titoli dei capitoli molto anomali e teppistici. Quanto al resto, cioè a quello che c’è dentro, non ho opinioni consolidate, né positive né negative, ma solo qualche discorso pronto, sermoni da presentazione. A mio avviso quando si scrive è quasi impossibile autovalutarsi, capire a che livello si è. Kafka non avrebbe mai parlato in quel modo a suo padre se avesse saputo di essere Kafka. Ci si deve fidare delle recensioni, insomma degli altri, un po’ come nel patto sociale o nel sesso non protetto».

Di questo romanzo emerge in primis una prosa molto originale, fatta in particolar modo di conviventi opposizioni binarie molto nette in tutti i personaggi che abitano il mondo di Sputacchiera: anticonformisti conformisti, con autorità senza autorevolezza, credono senza essere credenti, amorevoli ma non amati, distruttivi non costruttivi, fanno cose non per piacere ma per far piacere agli altri. Viviamo veramente in un mondo senza sfumature fatto solo da “o è bianco o è nero” o non si è abbastanza coraggiosə per coglierne le sfumature?

«Nei passaggi che citi a prevalere è il gioco di parole, ma sicuramente, oltre a essere comica, la mia scrittura è spesso oppositiva, dicotomica, agonistica. A mia discolpa posso dire che gli scrittori longobardoveneti hanno quasi tutti una pagina rissosa (Busi, Permunian, Trevisan), perciò la colpa la darei anche un po’ al contesto, ai comuni, alle maestre, ai catechisti eccetera. Io poi ho studiato filosofia e mi è rimasto il vizio della dialettica».

Sputacchiera si autoconvince di trovarsi in un mondo in bianco e nero o si trova nella sua condizione – inetto e reietto senza motivazioni per vivere che non riesce a concludere nulla, ma proprio nulla, nella vita – perché nota tutte le piccole sfumature che il mondo gli sputa di fronte?

«A ripensarci meglio la scrittura oppositiva di cui parli credo c’entri molto con la mia cosiddetta idea di letteratura. Nei primi anni universitari ho letto Nabokov, Miller, Roth, erano la mia unica vita sessuale, e leggendoli probabilmente mi sono convinto che la letteratura sia anche e soprattutto la momentanea sospensione dell’etica. Se proprio dovessi far cominciare la storia della letteratura da un libro, o comunque da un’opera narrativa, forse sceglierei l’Edipo, cioè il racconto del tabù, e la letteratura sarebbe tutto ciò che non si può dire altrove e che nello spazio letterario non solo viene detto ma scritto, e scritto nel miglior modo possibile e quindi scritto una volta per tutte».

Proprio nelle prime pagine si capisce il proposito di riflessione che il romanzo vuole invitarci a cogliere neanche troppo velatamente: siamo una generazione fottuta dai nostri padri (chi ha letto e chi leggerà il romanzo capirà meglio la potenza di questa affermazione). A un certo punto, infatti, affermi: «la generazione di Sputacchiera non solo era una generazione perduta, ma era una generazione perduta in partenza, sin dall’utero». Viviamo nel bel mezzo di una crisi climatica, una pandemia e una guerra (per farla breve, banalizzando le tematiche). I disturbi d’ansia e dell’umore – soprattutto nella nostra generazione – aumentano sempre di più. Cosa deve fare Sputacchiera – e di conseguenza tuttə noi – non dico per ritrovarsi, ma quanto meno per rimanere a galla in questo mare di guai in cui ci troviamo?

«Non so cosa debba fare la mia generazione, non mi va di essere normativo, non ho il fisico né la sessualità del pretone. Di sicuro trovo strano per non dire democristiano post litteram che un giovane scrittore non si occupi di certi temi: la fine del lavoro, la sudamericanizzazione dei redditi, il fatto che soltanto chi ha già tre case possa comprarne una in meno di quarant’anni di mutuo.

Sul lato invece climatico e postumanoide si sente molto puzza di medioevo, ossia di crisi e di peste e di estinzione ma, come dice spesso Cavazzoni, l’impero romano sta cadendo da millenni e probabilmente continuerà a cadere ancora per molto. Il distopismo universale a volte mi sembra una conseguenza del narcisismo di massa. Siamo troppo egocentrici per non pensare che la nostra debba essere per forza l’epoca della fine del mondo».

Sicuramente di tratta di un romanzo che rispecchia il modo di vedere la società da parte di millennials e generazione Z. Dentro ci hai messo un po’ di tutto facendolo diventare un perfetto concentrato in cui l’ingrediente che risalta e fa più piacere al palato è sicuramente la critica sociale. Negli ultimi anni si è parlato e si discute ancora molto di tanti argomenti ed elementi che inserisci nel romanzo: c’è la grassofobia, la sessualità (tanta) e il rapporto con il porno, la disillusione giovanile con le annesse mancanze di prospettive che costringono alla fuga dal paese, la cattopatriarcalità, il privilegio (e saperlo riconoscere) e tanto – anzi, tantissimo – altro. Qual era il tuo obiettivo quando hai creato questo concentrato? Volevi fare critica sociale e sperare in una riflessione individuale prima e collettiva poi?

«Come accennavo prima ho riflettuto sull’esordio non solo dal punto di vista estetico ma anche politico. Mi sono detto che se non avessi parlato delle paure e delle contraddizioni della mia generazione avrei scritto un libro inutile. Per me l’esordio è uno dei pochi momenti in cui il presunto giovane, o comunque il cittadino intellettualmente alfabetizzato, può esprimere una sorta di voto libero e pubblico e più argomentato di una X e non mi andava di bruciarmelo raccontando di medioevo comasco, multimetaversi, perturbante palermitano, draghi e befane».

In moltə hanno definito questo romanzo un manifesto generazionale. Sei d’accordo con questa etichetta? È troppo pesante o sai sorreggerla senza fatica?

«Se uno dà retta alle fascette di manifesti generazionali ne escono cinque al mese, perciò non prenderei la cosa troppo sul serio, anzi proprio per niente. Inoltre la letteratura è davvero troppo felicemente marginale perché un manifesto della nostra generazione, un manifesto nazionalpopolano, possa stare in un libro. Dato che siamo ormai irreversibilmente multimediali, immagino sia più facile ritrovarcelo in un film, in una serie o in un balletto osé minorenne su TikTok. In ogni caso, al di là dei temi per me cruciali, mentre scrivevo il mio obiettivo era soprattutto quello di non vergognarmi a cinquant’anni di quello che stavo scrivendo a trenta».

Da autore di questo romanzo ti senti più il dio a cui si rivolge Sputacchiera chiedendo il perché lo abbia transessualizzato, un narratore onnisciente che tutto sa e che tutto conosce e che sa già come andrà a finire (se è così, dillo anche a noi) o ti senti un po’ Sputacchiera? Oppure, banalmente, non ti ritrovi in nessuna di queste definizioni?

«Sputacchiera è una maschera, un Arlecchino, un Pinocchio. La voce più efficace per questo tipo di narrazione epica e comica a mio parere è la terza persona con narratore onnisciente e strafottente, come la voce fuori campo nel film di Fantozzi. Villaggio incarna Fantozzi nel senso che in Fantozzi mette la sua esperienza come impiegato, ma al tempo stesso è anche il dio autobiblico che dall’alto fa la telecronaca della sua creazione diluviandola di proposito».

Questo è un romanzo sicuramente pieno di stereotipi: dalla donna non in grado di eccellere nelle materie tecnico-scientifiche all’uomo che si accontenta per avere una famiglia «perché così deve essere», commettendo gli stessi errori di suo padre. Ma se è vero che lo stereotipo non è altro che una verità banalizzata e non analizzata nella sua complessità, pensi possa essere educativo mostrare in modo così asciutto ed essenziale questi personaggi pieni fino al collo di luoghi comuni?

«Per come la vedo io edificazione, educazione, insegnamento e così via non sono categorie letterarie. Uno dei problemi maggiori della nostra narrativa è l’infantilizzazione del lettore, il manicheismo facile, l’abolizione dell’ambiguità morale, come se togliendo il presunto male dai testi lo si togliesse anche dal mondo. Nei fatti poi la letteratura non è mai davvero diseducativa. Non conosco razzisti o misantropi o omofobi che lo siano diventati leggendo Céline o Sade. Chiunque sia in grado di arrivare in fondo a Lolita è sufficientemente colto e consapevole per non mettersi a sedurre le ninfette solo perché gliel’ha detto Nabokov».

A un certo punto nel libro parli di virilità maschile. «Capisco quanto sia delicata, friabile e disperatamente cava quella roccia chiamata virilità». Tutti i personaggi maschili del libro si sentono intrappolati nella loro virilità, o meglio, nel concetto di virilità che il patriarcato ha imposto: bisogna uomini sempre forti e piangere è da “femminucce”. Come pensi si possa decostruire questa repressione emotiva maschile? Tu ci sei riuscito completamente o affronti questa concezione di virilità come un lavoro continuo di destrutturazione?

«Di sicuro la virilità o, ancora peggio, il desiderio eterosessuale maschile in questa stagione editoriale e culturale è sconveniente, castrato, ovvero non pubblicato in partenza. Quindi i giovani uomini scriventi di solito si tengono le loro cazzate per sé e quando scrivono si nascondono dietro bibliografie, storie di se stessi bambini e dunque non ancora genitalizzati, oppure la buttano su nani, leggende, weird, meridionale ancestrale. Trovo che il desiderio eterosessuale maschile sia cambiato e compito del presunto aspirante scrittore maschio penico sia scriverne, cioè andare oltre quello che ne hanno scritto i Roth e gli Houellebecq. Non perché quella virilità sia scorretta o peggio sbagliata, ma perché è semplicemente anacronistica, a meno che uno non vada a risolversi sessualmente in fabbrica, in carcere o al professionale.

Quanto al sottoscritto, ho una sessualità barocca, postmoderna, autoironica e carnevalesca e spero non si sia capito niente. Ad ogni modo conto di morire nudo ed equivoco in qualche pasolinata notturna, magari piallato dalla mia stessa auto guidata da una sultana sessuale».

Chi è il lettore o la lettrice modello che ti immagini possa entrare più a contatto con l’anima del libro e possa cogliere il sotto-testo di questo romanzo?

«Per stroncare il libro di un giovane esordiente il modo migliore è farlo leggere a un altro giovane esordiente. Scrivendo ho cercato di non tradire il rapporto di cameratismo intellettuale con la mia generazione, magari confezionando un buon compito in classe per giurie di professori. Di solito il giovane scrittore di successo è amato dai vecchi e ignorato o spernacchiato dai coetanei, un po’ come il primo della classe. A me ovviamente importava la stima di alcune personalità letterarie e critiche, ma volevo che un venticinquenne, leggendomi, non pensasse che ho scritto un libro di divulgazione giovanile per tutti tranne lui».

Un’ultima domanda un po’ più personale sul tuo approccio alla scrittura: hai qualche rito apotropaico prima di scrivere? L’ispirazione la trovi guardandoti intorno, guardandoti dentro o cercando di non guardare il mondo esterno in cui ti ritrovi invischiato (per sbaglio o per fortuna)?

«Il concetto di ispirazione è davvero troppo incompatibile col mio essere nato a Bergamo in una famiglia di piastrellisti, tornitori, idraulici. L’ispirazione non l’ho mai avuta, o forse sono sempre in calore creativo, non so, fatto sta che a me suona come un modo poeticamente corretto di dire che uno dovrebbe lavorare solo quando ne ha voglia. Io invece scrivo sempre fingendo che scrivere sia un lavoro vero, ma so benissimo che non lo è e allora prendo le mie precauzioni, come l’insegnamento o la prostituzione sentimentale».

Autore

Arianna Vicario

Autrice

Transfemminista. Scrivo (tanto), leggo (troppo), cammino nel mondo (delle nuvole). A volte penso che l'anima di Sylvia Plath si sia reincarnata in me.