L’Occidente ha sempre identificato, indistintamente, tutto il Nord Africa come “arabo”, collocandolo all’interno di una categoria ampia e imprecisa che riduce un territorio complesso ad un’unica identità. Questo sguardo viene assorbito dalla diaspora marocchina, che si identifica nella “arabità” ancora prima di avere capire cosa significhi. Di conseguenza, l’identità che viene attribuita dall’esterno finisce per essere autorizzata e legittimata dall’interno.

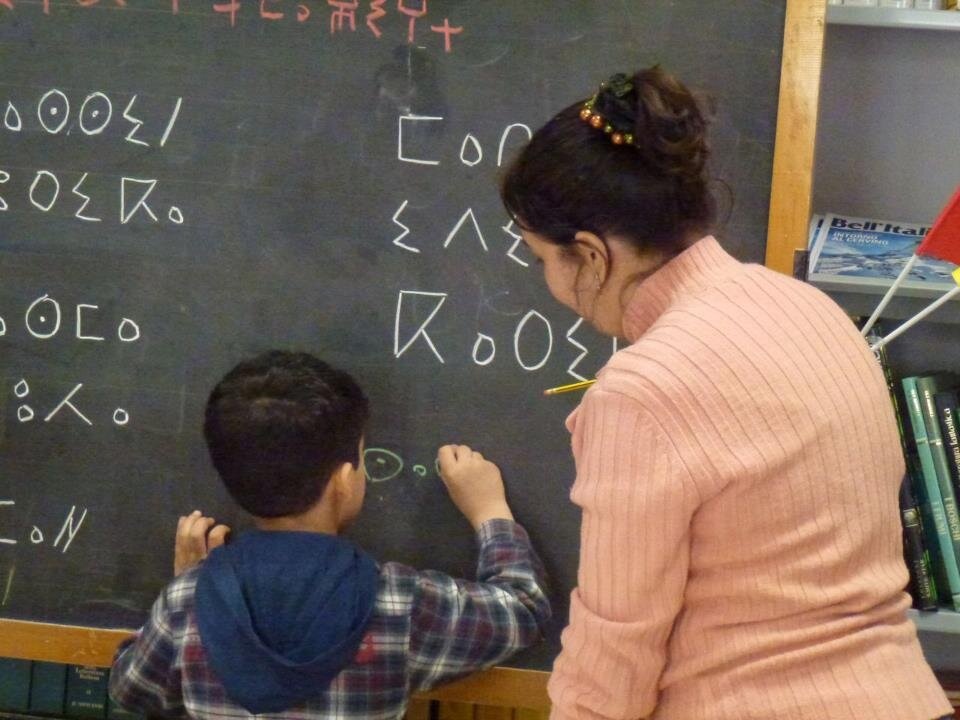

Il Marocco è stato teatro di secoli di stratificazioni e sovrapposizioni di poteri, dalla colonizzazione francese fino all’arabizzazione come progetto politico statale, oltre alla presenza dei popoli indigeni Amazigh e le gerarchie linguistiche che hanno accompagnato ogni fase della modernità maghrebina. Per capire questa frattura identitaria bisogna guardare al percorso storico che ha modellato il Nord Africa. Per millenni, la lingua tamazight – indigena del Marocco – è stata il codice culturale dei popoli indigeni della regione, con varietà parlate che condividono una struttura comune e un’antichissima tradizione orale. È una delle lingue più antiche del Mediterraneo, testimoniata anche dal sistema di scrittura Tifinagh, usato già in epoca pre-romana.

Quando gli Arabi arrivarono in Nord Africa, l’amazigh era una lingua viva, profondamente radicata, ma non riconosciuta perché prettamente orale. Non ha grammatiche definitive, né dizionari, né archivi istituzionali: è una lingua inscritta nella memoria collettiva e così tramandata. L’arabo, invece, appare nello stesso periodo, carico di una potenza simbolica che nessuna lingua indigena poteva eguagliare. È la lingua del Corano e della poesia preislamica, due pilastri che la fissano immediatamente come lingua degna di essere conservata, studiata, sacralizzata.

È qui che scatta ciò che Jan Blommaert definisce artefactualisation: una lingua acquista prestigio quando viene cristallizzata in artefatti visibili, come testi religiosi, manuali, regole grammaticali, tradizioni scritte. La scrittura diventa un certificato di legittimità: il risultato è una gerarchia evidente dove la lingua scritta viene percepita come superiore, la lingua orale come incompleta, insufficiente, arretrata. La sacralizzazione dell’arabo trasforma l’idioma da semplice mezzo comunicativo in un dispositivo di convalida religiosa e politica: l’arabo diventa così l’unica lingua della rivelazione coranica, necessario per l’accesso al sapere islamico (teologia, giurisprudenza, esegesi, Sufismo).

La diffusione dell’arabo non avviene con la violenza militare, ma con le istituzioni educative coraniche e i centri di apprendimento che lo stabiliscono come lingua del sapere, mentre l’amazigh viene confinato in aree rurali e montane, privato di una formalizzazione scritta e istituzionale, escluso dal circuito della produzione simbolica ufficiale.

Molti secoli dopo, la colonizzazione francese crea una seconda frattura. La Francia applica in Marocco il meccanismo del divide et impera, favorendo alcune tribù amazigh agli arabi urbani. Non perché credesse davvero nella centralità culturale degli Amazigh, ma perché la divisione etnico-linguistica serviva a governare più facilmente il territorio. È in questo contesto che nasce il Dahir berbero del 1930, esempio più trasparente della politica coloniale francese, ovvero quella di distinguere “berberi” e “arabi” per spezzare qualsiasi possibilità di fronte comune contro il protettorato.

Gli Amazigh non furono mai un blocco docile nelle mani della Francia: al contrario, furono protagonisti di alcune delle resistenze più feroci contro il colonialismo, dalla guerra del Rif di Abd el-Krim alle rivolte dell’Atlante. Ed è proprio questo paradosso – quello di una popolazione resistente, e allo stesso tempo strumentalizzata – che mostra quanto la categoria “berbero” fosse una costruzione funzionale al potere coloniale, non il riconoscimento di un’identità indigena. Dopo l’indipendenza, il panarabismo dominante rilesse l’eredità amazigh attraverso la lente coloniale, fino ad accusarla di essere “un’invenzione francese” e una minaccia all’unità araba. In questo modo, la logica coloniale continua a vivere nelle strutture dello Stato postcoloniale, trasformandosi in una marginalizzazione linguistica e culturale che dura fino ancora.

Nel 1956, lo Stato marocchino nasce con una vocazione fortemente arabizzante. L’arabo moderno standard diventa l’unica lingua nazionale riconosciuta, l’amazigh sparisce dalla scuola, dall’amministrazione e dallo spazio pubblico. È qui che si crea il mito dell’identità araba del Marocco, un’idea assimilata dai marocchini arabizzati attraverso l’apparato mediatico e istituzionale. Nello stesso periodo, la repressione delle espressioni culturali amazigh, in capo al regno di Hassan II, istituzionalizza la marginalità della lingua, che sopravvive soprattutto nelle regioni rurali e montane.

Tutto questo crea il clima identitario in cui crescono le nuove generazioni marocchine, in patria e in diaspora, l’arabità diventa la facciata e l’amazigh viene invisibilizzata. È dentro questo terreno instabile che Frantz Fanon diventa indispensabile per avere una lettura di questo contesto pieno di contraddizioni. In “Pelle nera, maschere bianche“, Fanon teorizzava già il meccanismo per cui il colonizzato interiorizza il disprezzo verso ciò che è proprio e aspira a un modello dominante: una dinamica psico-politica che attraversa intere popolazioni e riemerge ovunque esista una gerarchia culturale. Fanon formula questa dinamica in due concetti: l’epidermizzazione dell’inferiorità e lo schema epidermico razziale. Queste due definizioni rappresentano l’interiorizzazione del dominio coloniale attraverso lo sguardo dell’altro: nel primo caso l’inferiorità viene assorbita, incorporata, resa parte del corpo, qui soggetto colonizzato finisce per vedersi come lo vede il colonizzatore.

Il parallelo con la teoria di Fanon si identifica – nel caso del Maghreb – nell’indigeno amazigh o nel marocchino arabizzato che interiorizza la gerarchia linguistica araba ed europea fino a crederla naturale. L’arabo viene percepito come più prestigioso, mentre la darija (dialetto marocchino) diventa un dialetto “basso”. Si aspira ad imparare il francese come lingua alta, rispettabile, il tamazight, viene visto come periferico, inutile, non moderno. Lo “schema epidermico razziale” prende in considerazione anche il corpo razziale immaginato: è la percezione di sé filtrata dagli stereotipi dominanti dove lo sguardo è plasmato all’esterno da diventare la lente interna con cui il colonizzato percepisce se stesso.

Le gerarchie imposte nel corso dei secoli si sono sedimentate nei corpi, nelle aspirazioni, nelle immagini del sé. In Occidente, le comunità amazigh devono ridefinirsi all’interno di contesti che le percepiscono come “arabe” in senso generico. L’Occidente non distingue tra un marocchino arabizzato e un amazigh e la diaspora, vivendo costantemente dentro questo sguardo, finisce per modellarsi su quell’immagine. L’identità diasporica emerge sempre in relazione alla percezione esterna e alla volontà di “continuare a appartenere” a un immaginario riconoscibile.

Questa lente è l’immaginario panarabo-mediatico, che negli ultimi decenni ha imposto una figura precisa di “arabo ideale”: orientalizzato quel tanto che basta da risultare riconoscibile, con una vocalità standardizzata e una lingua – il levantino o l’arabo “pop” – che funziona da passaporto culturale.

Spesso, invece di partire dalla propria realtà linguistica e culturale – darija, tamazight, inflessioni locali – si finisce per riprodurre canoni che rispecchiano l’immagine del “vero arabo” costruita dal mercato e dai media, seguendo la logica fanoniana della maschera. Una maschera che nasce dalla gerarchia, dalla colonizzazione, dalla ricerca di riconoscimento in un mondo che ha reso invisibile ciò che non rientra nella sua griglia estetica.

Il risultato è un panarabismo estetico, una forma di omologazione culturale che arriva dalla società fino agli artisti nordafricani che abbandonano le loro lingue – darija, tamazight – per aderire a un’immagine di arabità costruita altrove. Questo è il caso di Dystinct, un artista cresciuto in Belgio in cui “marocchino” e “arabo” sono sinonimi sociali, non precise categorie culturali.

L’idea che la lingua sia un semplice mezzo neutro di comunicazione è una delle illusioni più resistenti nella storia del Mediterraneo. Shakib, nel 2011, parlava di come i colonizzatori penetrano le società attraverso la lingua, perché è il veicolo invisibile con cui trasferiscono valori, credenze e gerarchie culturali. Quando una comunità è resa linguisticamente debole, diventa culturalmente vulnerabile: finisce per accettare la “sovranità linguistica” del dominatore. Il colonizzato interiorizza il disprezzo per ciò che è suo e accoglie quello che gli viene imposto come superiore.

Nel Maghreb questo processo ha avuto una traiettoria particolarmente violenta, perché è avvenuto in due fasi: prima nell’imperialismo linguistico arabo, poi nel dominio coloniale europeo. L’uso di “imperialismo linguistico” nella conquista islamica è un dato storico: l’arabizzazione non si è diffusa perché naturalmente affine all’Amazigh, ma perché è stata insegnata, istituzionalizzata e sacralizzata.

Questo sistema produce un paradosso. Gli Amazigh non hanno mai smesso di chiamarsi Imazighen, né la loro terra Tamazgha, né la loro lingua Tamazight. Il senso di essere “liberi” è inscritto nel loro stesso etnonimo, ma ciò non ha impedito che la politica linguistica arabo-islamica e poi quella europea li relegassero alla periferia. Il patrimonio culturale amazigh – poesia, danza, architettura, oralità – rappresenta una cultura a pieno titolo, anche se non documentata in forma scritta, tuttavia, è sempre stata folklorizzata per il turismo europeo.

Spesso si parla della società Amazigh senza uno Stato centrale, usando una concezione occidentale di civiltà. Lo Stato come metro di misura del valore di un popolo è un’invenzione moderna. L’Amazigh aveva un’organizzazione comunitaria orizzontale, tribale, che ha permesso per secoli la resistenza alle invasioni, che non determina la sua mancanza di “civilizzazione”.

E tutto questo ci riporta al presente, alla diaspora e alla frammentazione identitaria. L’educazione coloniale – prima araba, poi francese – ha creato soggetti ibridi, come nota John Southard. Bambini cresciuti in un sistema educativo estraneo alle proprie radici entrano in uno stato di “hybridity”: una zona grigia dove è impossibile distinguere cosa appartenga alla propria cultura e cosa sia stato imposto. È la condizione psicologica descritta da Fanon, dove il colonizzato interiorizza lo sguardo altrui, fino a performare la propria identità.

Ngũgĩ wa Thiong’o lo chiama “cultural bomb”: l’effetto della bomba culturale è distruggere la fiducia nelle proprie lingue, nei propri nomi, nella propria storia, nel proprio passato. Indurre vergogna e, allo stesso tempo, far nascere il desiderio di identificarsi con ciò che è più lontano da sé. Esattamente ciò che accade quando gli Amazigh – dopo secoli di gerarchia – si sentono più vicini a un’immaginaria arabità che alla propria eredità millenaria.

Il risultato è la dominazione linguistica e l’assimilazione identitaria: le scuole arabe diventano strumenti di formazione di un Amazigh arabizzato, che parla una lingua dominante, interiorizza i valori della nuova civiltà e considera la propria tradizione come secondaria. Zidouh considera la lingua direttamente colpevole quando è collegata a un progetto imperiale, attraverso la lingua si rimodella l’identità stessa.