L’assuefazione è una metafora della condizione di cui facciamo esperienza tutti i giorni, quando il nostro personale algoritmo seleziona – tra le milioni – le immagini che ritraggono la sofferenza umana, vecchia e nuova, che abita il mondo fuori dalla bolla occidentale, tasca di privilegio in cui siamo nati. Non c’è enfasi eccessiva nell’asserire questo, ma la brusca presa di coscienza, necessaria almeno per il tempo di lettura di questo articolo, di ricordare l’esistenza di questo meccanismo, appunto l’assuefazione. La quotidianità della cronaca verbale e visiva di fatti – divenuta possibile in modo così diretto solo con i new media – come il genocidio attualmente in corso a Gaza per mano delle forze militari Israeliane, provoca uno stordimento su cui è necessario interrogarsi.

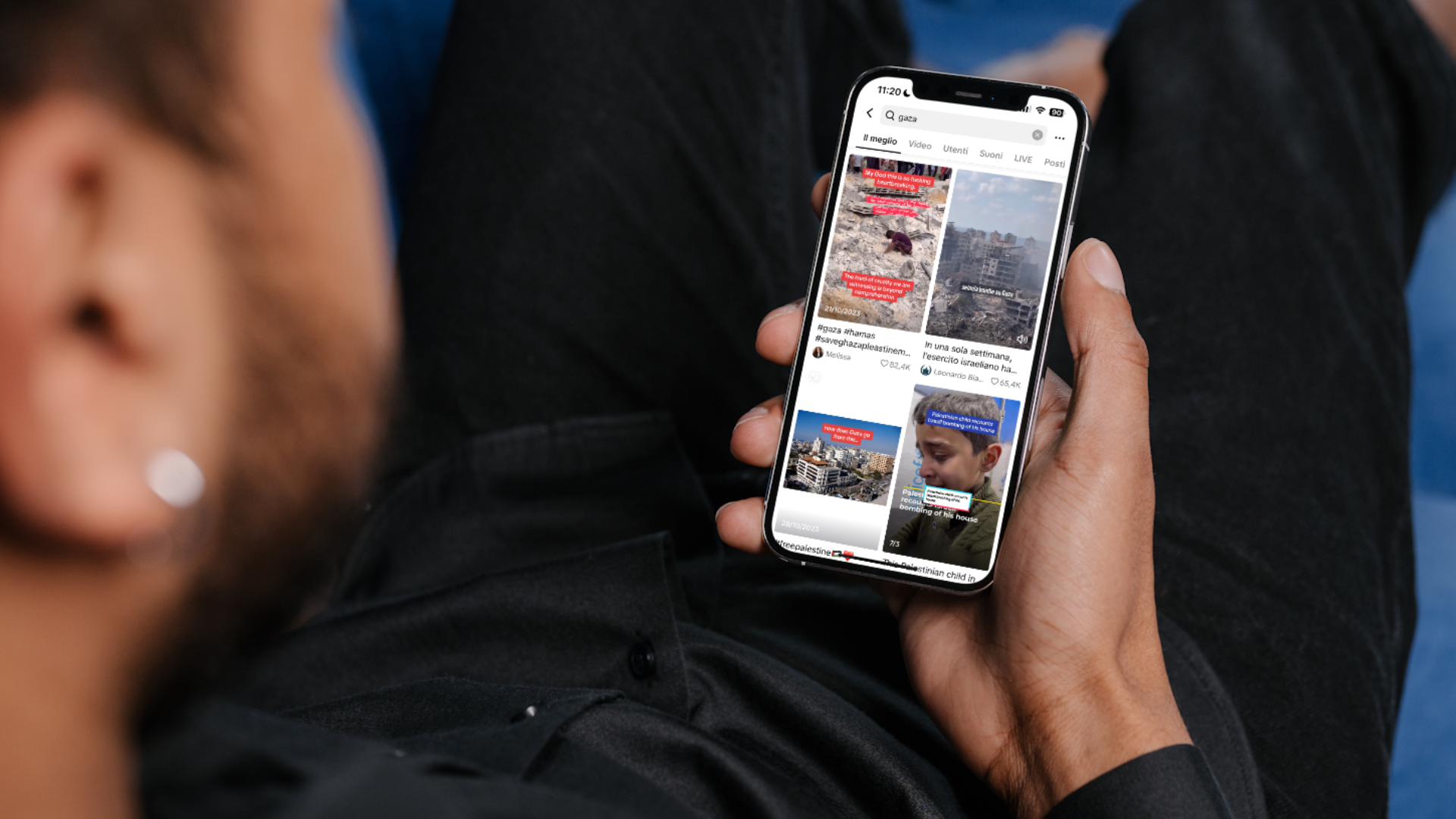

In mezzo allo scrolling, tra meme e piatti di pasta, compaiono improvvisamente i volti ed i corpi, tutti necessariamente anonimi, di innocenti martoriati dalla guerra e dall’abuso, affamati, emaciati, sanguinanti, a volte morti. Compare l’urlo disperato di madri o di figli rimasti soli, il deflagrare di ordigni o il fischiare di proiettili o missili. Ed è inedito il potere che possediamo a questo punto dell’esposizione cui siamo incappati: scrollando di qualche altro millimetro possiamo procedere al post successivo, dando adito all’assuefazione di cui sopra, che passa esattamente per la nostra incapacità di soffermarci in maniera diversa e curata sui contenuti, le informazioni, i testi, le immagini che ci vengono proposte e di cui ci ingozziamo.

Il termine di paragone che normalmente, noi tutti, associamo a immagini di questo tipo, sono i film di guerra o d’azione che abbiamo visto a casa o al cinema, tanto per ricordare la misura di privilegio di cui sopra. Proprio l’apparire repentino e improvviso di queste immagini atroci in mezzo a tutto il resto del nostro feed, può subire un’azione uguale e contraria, e sparire altrettanto repentinamente, solo con un tocco del nostro pollice. La sofferenza e la visione di questa, differentemente da prima, è divenuta disponibile nel senso che possiamo costantemente scegliere se sottoporci ad essa o no. Il combinato disposto tra la casualità con la quale i mezzi informativi ci fanno arrivare a queste immagini e la nostra possibilità di sottrarci ad esse, porta all’assuefazione: siamo quotidianamente colpiti, e più volte, da immagini terribili e inumane, dove si visualizza letteralmente la sofferenza fine a se stessa, dove si vede la morte e la disperazione in concreto, dove la retorica speranza dei discorsi non ha cittadinanza e, a tutto questo, siamo ormai abituati.

Questo stordimento (se c’è ancora) dura i pochi secondi che dedichiamo ad accorgerci dell’esistenza di quella disumanità, fino al punto in cui passiamo oltre. Questa “velocità imposta” nella conoscenza di questo tipo di notizie, sta lentamente provocando la normalizzazione della loro visione, anche nella nostra mente. Stiamo perdendo la capacità di empatizzare perché la fretta della nostra vita tende a prendere il sopravvento rispetto alla serialità di immagini a cui non riusciamo a dare una spiegazione, un nome, una causa. Eppure, sarebbe fuorviante addebitare al canale entro cui passa la disumanità la causa stessa della disumanizzazione, con cui progressivamente ci rapportiamo ad essa. Quando, nel 1964, il filosofo canadese Marshall McLuhan ipotizzava un universo comunicativo futuro, dando una forma a contenitori nuovi ancora inesistenti e lontani – di cui però ha precisamente previsto la conformazione – dice «the medium is the message», il mezzo è il messaggio. Sostenendo, con impressionante accuratezza, che ancor prima di analizzare i contenuti dei messaggi e le informazioni di cui siamo fruitori terzi, è rilevante comprendere il mezzo che ci propone quello stesso contenuto. Sollecita ad una comprensione profonda del tono diverso che un identico stimolo solleva quando viene veicolato da mezzi diversi. Come un liquido, il messaggio si adatta al contenitore e prende la sua forma, dandosi un tono come se indossasse – ogni volta – un abito diverso e nuovo. Nel libro «the medium is the message», McLuhan dice:

«[…] Questo fatto, comune a tutti i media, indica che il «contenuto» di un medium è sempre un altro medium. Il contenuto della scrittura è il discorso, così come la parola scritta è il contenuto della stampa e la stampa quello del telegrafo. Alla domanda: «Qual è il contenuto del discorso?» si deve rispondere: «È un processo mentale, in se stesso non verbale». Un quadro astratto è una manifestazione diretta di processi mentali creativi quali potrebbero apparire nei diagrammi dei cervelli elettronici. Ma ciò che stiamo esaminando sono le conseguenze psichiche e sociali dei diagrammi o degli schemi, nella misura in cui amplificano o accelerano processi già esistenti. Perché il «messaggio» di un medium o di una tecnologia è nel mutamento di proporzioni, di ritmo o di schemi che introduce nei rapporti umani. La ferrovia non ha introdotto nella società né il movimento, né il trasporto, né la ruota, né la strada, ma ha accelerato e allargato le proporzioni di funzioni umane già esistenti creando città di tipo totalmente nuovo e nuove forme di lavoro e di svago. Questo accadeva sia che la ferrovia agisse in un ambiente nordico o in un ambiente tropicale, e indipendentemente dal carico, cioè dal contenuto, del medium. L’aeroplano, dal canto suo, accelerando la velocità dei trasporti, tende a dissolvere le città, le organizzazioni politiche e le forme associative proposte dalla ferrovia, indipendentemente dall’uso che se ne può fare. […] Ma questo non fa che confermare la tesi secondo la quale «il medium è il messaggio», perché è il medium che controlla e plasma le proporzioni e la forma dell’associazione e dell’azione umana. I contenuti, invece, cioè le utilizzazioni, di questi media possono essere diversi, ma non hanno alcuna influenza sulle forme dell’associazione umana. È anche troppo tipico l’equivoco in virtù del quale il «contenuto» di un medium ci impedisce di comprendere le caratteristiche del medium stesso. Soltanto oggi le industrie si sono rese conto dei vari tipi di attività in cui sono impegnate. Quando l’IBM ha scoperto che il suo lavoro non consisteva nel fabbricare apparecchiature per uffici o macchine per l’industria, ma nel produrre informazioni, ha cominciato ad avere chiare prospettive sull’avvenire.»

Oggi, diversi anni dopo le teorie di McLuhan, ci troviamo ancora qualche passo in avanti. Siamo immersi nel caso in cui lo stesso mezzo può indiscriminatamente proporre contenuti espliciti di guerre, abusi, morte e più generica violenza, accompagnati – a distanza ridotta se non inesistente – dalla loro più estrema antitesi: vacanze, cibo, leggerezza e – più precisamente – tutto ciò che è vita, pace e capitalismo, da quest’altra parte del globo. È chiaro che convivere con questa indistinguibile massa è sempre stato difficile, ma oggi è qualcosa di più, è alienante.

La spiegazione, come sempre, è politica: le democrazie pluralistiche occidentali sono tutte accomunate dalla lontananza con i conflitti, nonostante siano nate da questi.

Oggi, infatti, l’indignazione e l’opposizione politica che dovrebbero essere associati all’avvenire di questi eventi sono fortemente ridimensionati. Perché una generazione di giovani Americani ha creato un’autentica resistenza civile quando, negli anni Sessanta e Settanta, si è opposta concretamente e politicamente alla lontanissima guerra del Vietnam, e la nostra non riesce a fare altrettanto con due conflitti alle porte dell’Europa e del Mediterraneo? Perché il ripudio della guerra, previsto dalla Costituzione, non riesce ad assumere un connotato trasversale, fuori dai trend, capace di unire aldilà delle chiacchiere da bar (o da social) dove si assiste ad una costante e sterile divisione (armi si, armi no/genocidio si, genocidio no)? La mancanza di intraprendenza politica, la perduta capacità di organizzarsi al perseguimento di un’idea che si esplica in azioni concrete, è il più grande vuoto politico (per quanto in politica non esistano vuoti) che oggi le democrazie occidentali si trovano a fronteggiare, e probabilmente al contempo uno dei fattori più pericolosi per la loro sopravvivenza. Comprendere, a questo punto, perché l’esposizione cruda a contenuti raffiguranti le violenze più devastanti che si stanno verificando in giro per il mondo, ci stia procurando una progressiva de-sensibilità, piuttosto che l’opposto – alimentando magari una reazione – non è semplice. Probabilmente è necessario riflettere sul fatto che proprio la sovraesposizione a queste immagini (e a tutte le altre) crea una sorta di effetto sfiancamento, e si viene soverchiati da questa massa. È infatti chiaro che è difficile orientare la propria attenzione se c’è una esposizione tale agli stimoli da non permettere più che una certa cosa ci interessi o ci colpisca più di altre. C’è una diffusa difficoltà nel filtrare, nel selezionare, perché l’algoritmo lo fa già per noi, e l’ammontare dei secondi speso nello scrolling è quasi sempre pari o maggiore rispetto a ciò che viene selezionato e scelto coscientemente, per il fatto che lo si vuole approfondire, capire meglio, studiare. Allora se c’è qualcosa che “si può fare” è iniziare ad utilizzare il tempo virtuale in maniera più selettiva, più centellinata, scegliere cosa vale la pena di salvare e cosa no nel nostro feed, provando a sforzarci di capire che non può essere tutto “intrattenimento” e che forse alcuni contenuti valgono più di altri soprattutto quando si parla di questioni che riguardano il mondo che ci circonda, che raccontano storie e spesso sofferenze altrui. Forse questa è una responsabilità, che senza moralismi, bisogna maggiormente considerare per combattere i rischi di “assuefazione” da sovra-esposizione social.

Autori

Benedetta Di Placido

Vicedirettrice e responsabile editoriale

Federico Mastroianni

Autore

Classe 2001, ma mi sento molto più vecchio. Studente di Giurisprudenza a Roma, aspirante giornalista (infatti mi piace molto scrivere), ma anche suonare la chitarra. E questo è quanto.