È un giorno di scuola qualunque, ma tu non ci sei andato. Il sole punta direttamente negli occhi, mentre ti acceca le idee sulle scelte giuste da fare nella vita. Qualche anno più tardi, disertare “i doveri” si fa quasi impossibile, e la tua gamba punzecchia la parete sinistra del cubicle di lavoro nel quale sei rinchiuso, rimpiangendo di aver accettato quel contratto per un posto che non ti appaga. Il titolo dice funzionario d’amministrazione, la pratica reiteratore ininterrotto di identiche azioni.

Oggi, l’alienazione, si insinua ovunque. Dai lavori più tradizionali e d’ufficio, in cui si deve trascorrere l’intera giornata davanti a una scrivania e a uno schermo, ai nuovi impieghi. Da una parte trionfa l’estetica impersonale dei cubicles, il lavoro standardizzato e la frammentazione delle relazioni professionali, dall’altra si alimenta un senso crescente di estraneità. Persino nei nuovi mestieri apparentemente liberi e creativi.

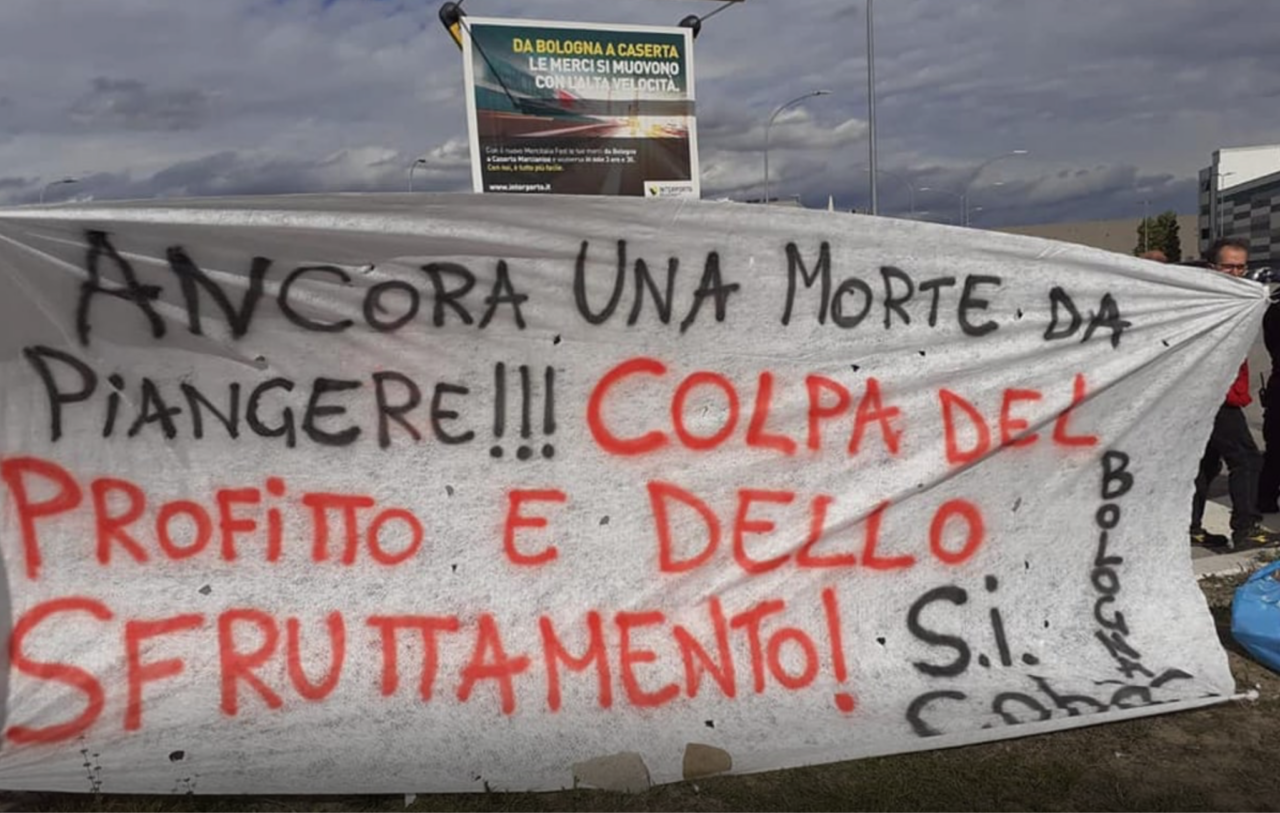

Il content creator freelance, sempre connesso e sotto pressione per produrre contenuti misurati in like e visualizzazioni, rischia di perdere il senso del proprio lavoro reale. I moderatori di contenuti, costretti a filtrare ogni giorno immagini e testi disturbanti, operano in un isolamento emotivo profondo. I rider della gig economy, pur nella retorica dell’autonomia, sfruttati al limite. Come i corrieri. Persino i programmatori, i designer remoti, gli streamers, pur godendo di flessibilità, si trovano spesso a vivere un distacco crescente dal significato del loro lavoro. Proprio per questo, le nuove generazioni hanno un rapporto diverso con esso.

Si è parlato di quiet quitting, che nasconde velatamente la volontà di mollare il lavoro e di non impegnarsi particolarmente nel farlo. Si è parlato del rifiuto della Hustle culture, in altre parole tutto ciò che mira a dare priorità ad ambizione, produttività e successo, a spese di benessere mentale, vita equilibrata e cura di se stessi. In effetti, il mito del successo e della realizzazione personale nel lavoro è crollato, e sembra essere passato attraverso quei quattro stadi che già aveva sperimentato Kafka –quando lavorava all’Istituto di Assicurazione contro gli infortuni– secondo Franco Fortini erano: Salvezza, Condanna, Colpa e Grazia.

Io combatto. Nessuno lo sa. Qualcuno lo indovina, è inevitabile, ma nessuno lo sa. Compio i miei doveri quotidiani, mi si potrebbe tacciare di un po’ di distrazione, ma non molta.

Kafka, Frammenti

Salvezza

Il lavoro è visto inevitabilmente come il punto di svolta o salvezza, grazie al quale si dovrebbe vivere una vita sicura. Ma i miti, al giorno d’oggi, crescono lontano dalla realtà e immaginarsi tutti gli anni migliori della propria vita in un cubicolo stretto, senza via d’uscita, faccia sulle pratiche da sbrigare, è un sogno piuttosto degradante. È questo il caso dei funzionari pubblici, impiegati amministrativi o operatori d’ufficio. Se di alienazione si tratta, essa si manifesta nel gesto quotidiano, dove l’estetica impersonale mista alla ripetitività delle azioni, e alle prospettive di crescita infondate, rendono l’individuo sempre più privo di umanità. Persino Kafka, esprimeva una certa lotta contro quel lavoro d’ufficio che ostacolava il suo desiderio di scrivere:

Nel momento stesso in cui fossi liberato dall’ufficio, mi dedicherei immediatamente al desiderio di scrivere un’autobiografia… Non riesco a immaginare nessun altro cambiamento capace di darmi ispirazione.

18 dicembre (Kafka, Diari 1910-1923)

Eppure, l’autore si ritrovava sempre in bilico tra salvezza e dubbio. Dà salvezza fare un lavoro che ti salva dalla fame o è meglio salvare se stessi dall’infelicità che può arrecare farlo?

Sono quindi diventato un funzionario in un ente di assicurazioni sociali. Ora, queste due professioni non potranno mai essere riconciliate… Il più piccolo successo in una diventa una grande sventura per l’altra.

Kafka, Diari 1910-1923

L’alienazione non risparmia nemmeno i lavori più ordinari o tecnici, spesso considerati “di fortuna” o “di passaggio”. Gli operatori dei call center e del customer care, ad esempio, sono costretti a ripetere formule standardizzate con un sorriso obbligatorio, gestendo rabbia e frustrazione altrui per poche centinaia di euro. Sembrerebbe, come suggerisce Fortini, che la via per la salvezza venga suggerita dal personaggio di Karl Rossman di America scritto da Kafka. Essa risiede proprio nella sua giovinezza, nel suo essere un po’ idiota. Con buona pace di quelli che dicono che solo la razionalità, la genialità, la gara a chi è più bravo, siano ciò di cui abbiamo bisogno in questa eterna corsa fichtiana verso un obiettivo che si sposterà sempre più in là.

I cubicles dei funzionari, dei centralinisti, dei lavoratori d’ufficio, tra l’altro assomigliano a una muraglia, una Babele, la stessa che Fortini paragona alla dialettica difensiva della tana-fortezza. Essi crescono intorno a chi li vive lavorandoci dentro come fanno certe piante rampicanti che si aggrovigliano su se stesse.

Condanna

Oggi più che mai sappiamo quanto fare del “lavoro” la propria passione non sia una garanzia di felicità. Quella frase bistrattata che diceva qualcosa come “ama ciò che fai e non lavorerai nemmeno un giorno” è infondata, perché persino il lavoro dei sogni può diventare una condanna se diventa alienante. Pensiamo al content creator freelance, ad esempio. Vive nella pressione costante di generare contenuti sempre nuovi e accattivanti, mentre il valore del suo lavoro si misura in visualizzazioni, like e commenti volatili. Nonostante l’apparente libertà creativa, il suo quotidiano è scandito da algoritmi e metriche, che riducono progressivamente il senso di autenticità del proprio operato.

I moderatori di contenuti, invece, svolgono un lavoro silenzioso e spesso invisibile, filtrando ogni giorno immagini violente o testi disturbanti per proteggere gli utenti delle piattaforme social. Questa esposizione continua a materiali traumatici, unita alla totale mancanza di riconoscimento pubblico, li conduce a una forma di isolamento emotivo profondo. Una delle richieste costanti sul luogo di lavoro, è la capacità di fare tante cose contemporaneamente, tutte allo stesso tempo, tuttavia, sembra verosimile che,

Il multitasking non è espressione di libertà, bensì di costrizione. Non rende le persone più libere, bensì più superficiali.

Byung-Chul Ha, La società della stanchezza

Byung-Chul Ha, spiega come per quanto il soggetto che fornisce la prestazione si ritenga libero, in realtà è soggetto ad assoggettamento. Anzi, peggio, è allo stesso tempo padrone e servo. Un po’ perché sfruttato, un po’ perché nell’angoscia di perseguire il successo, sfrutta se stesso. Proprio come avviene nei personaggi di Kafka, anch’essi sono contemporaneamente padroni e servi, che vivono nella paura di violare una legge, scrive Fortini.

Al giorno d’oggi, non si sa mai quando arrivi la vera realizzazione, quando sia il momento di fermarsi, di dire “okay bene, ce l’hai fatta”. Oppure, “ritenta”. Perché la società in cui viviamo accetta di rado il fallimento e celebra ogni successo surreale, persino quello dettato da logiche tossiche e logoranti, che inizia sia dai tempi dell’università. La stessa che in Italia di rado ti garantisce un efficace inserimento nel mondo del lavoro (però poi vuole assolutamente che tu risponda al sondaggio per verificare l’impiego dei propri studenti, anche se, a parte una manciata di nozioni ed esami per discutere una manciata di nozioni, non ti ha fornito nessuno strumento pratico).

Ieri sera, già con un senso di presagio, ho tirato giù la coperta del letto, mi sono sdraiato, e ancora una volta ho percepito tutte le mie capacità come se le tenessi in mano; mi stringevano il petto, mi incendiavano la testa. Per un po’, per consolarmi del fatto di non essermi alzato a lavorare, continuavo a ripetere: “Non è sano, non è sano”, e con uno sforzo quasi visibile cercavo di tirarmi addosso il sonno. […] Quanto ho perso ieri, come mi pulsava il sangue in quella testa compressa, capace di tutto ma trattenuta da forze che sono indispensabili alla mia stessa vita e che qui vengono sprecate

15 novembre, Kafka, Diari 1910-1923

Colpa

Quante e quali sono le forze che vengono sprecate e sono indispensabili alla propria vita? Ancora non si può rispondere all’indovinello, ma si sa che una di queste viene utilizzata per sentirsi in colpa. Perché la nostra società è un gruppo organizzato di individui basato sul senso del dovere e sul senso di colpa.

La società disciplinare si fondava sul dovere. La società della prestazione, invece, sulla volontà. Ma proprio per questo produce più depressione.

Byung-Chul Ha, La società della stanchezza

Così è nata la società della stanchezza, e pur di non sentirci falliti e nullatenenti, abbiamo accettato anche i lavori malpagati che ci offriva. Basti pensare ai rider, simbolo della retorica della flessibilità e dell’autonomia che vivono in realtà sotto il controllo di piattaforme digitali che determinano ritmi, percorsi e pagamenti.

Si pensi anche ai data annotators che addestrano le intelligenze artificiali e svolgono un lavoro invisibile e ripetitivo, incollati allo schermo per etichettare immagini e frasi, senza mai vedere il risultato di ciò che producono. O le conseguenze di questo addestramento. I social media manager junior o freelance che vivono sotto la pressione costante dell’engagement, in un ciclo infinito di analisi, produzione e burnout digitale. Persino il lavoro da casa, tanto idealizzato, porta con sé una nuova forma di disconnessione: impiegati in smart working cronico si ritrovano soli, sempre disponibili ma mai davvero coinvolti, scollegati tanto dal contesto quanto da sé stessi.

In un articolo del The Guardian, Jobs make me feel trapped so I never stay. Am I just lazy? di Philippa Perry, si parla di quanto ci si possa sentire intrappolati nel lavoro, e anzi alienati sia nella sensazione fisica sia in quella psichica a causa della costrizione. Si nomina anche la dissociazione che si innesca come risposta psicosomatica al trauma professionale. «I contratti di lavoro possono anche essere un po’ delle trappole» scrive Philippa Perry, e ciò fa risaltare uno status ansiogeno rispetto al vincolo, benché dovrebbe essere visto come un approdo sicuro, o garanzia di futuro. D’altronde, è impossibile sfuggire al senso di autosabotaggio, o alla necessità di rompere lo schema. Che è proprio quello che le nuove generazioni cercano di fare.

«I contratti di lavoro possono anche essere un po’ delle trappole» scrive Philippa Perry, e ciò fa risaltare uno status ansiogeno rispetto al vincolo, benché dovrebbe essere visto come un approdo sicuro, o garanzia di futuro. D’altronde, è impossibile sfuggire al senso di autosabotaggio, o alla necessità di rompere lo schema. Che è proprio quello che le nuove generazioni cercano di fare.

D’altro canto, gli impieghi comandati dalla gestione algoritmica, privano il lavoro di ogni senso di agency e di relazione umana, trasformando ogni corsa in un atto impersonale. Lo stesso algoritmo che regola le visualizzazioni e il lavoro degli streamers, ne è un esempio. Li porta a consacrare la propria vita al raggiungimento di determinati numeri. Anche se all’inizio è un gioco, anche se si tratta di accettare la sponsorizzata proposta su Twitch da Amazon per Glovo, che durante il Covid faceva correre i rider a destra e a manca senza ritegno o tutela. Ma era per lavorare e quindi per lavoro si fa tutto. Persino diventare dei morti ambulanti, altro che The Walking Dead! Il virus è più subdolo. Secondo Byung-Chul Ha, infatti, il soggetto di prestazione moderno si trasforma in un cadavere di prestazione, un morto vivente iperattivo che si consuma da sé.

Non sei pigra, ma hai una sorta di blocco mentale. […] Quando ci sentiamo bloccati, possiamo anche sbloccarci – soprattutto se agiamo in modo proattivo.

Philippa Perry

Grazia

Arwa Mahdawi ha parlato del trend delle “rat people”, in una colonna scritta per The Guardian e intitolata The ‘rat person’ trend is here – and I thoroughly approve. Si tratta di un fenomeno crescente tra giovani cinesi (e non solo). Restare a letto tutto il giorno, mangiare, scrollare e dormire, evitando ogni forma di impegno o interazione sociale. Apparentemente pigra o nichilista, questa scelta nasconde una resistenza passiva alla cultura della prestazione e alla pressione incessante della società del consumo. È una diversa forma di alienazione volontaria: non più quella del lavoratore sfruttato alla catena di montaggio, ma dell’individuo che, pur “libero”, sceglie di sottrarsi del tutto al gioco. Secondo Jenny Odell nel suo libro How to Do Nothing «“Fare niente” è un modo per guardare meglio: non è evasione, ma un’alternativa critica all’attenzione frammentata e strumentale». In questo senso l’efficienza è più tirannia che applicazione del senso del dovere, e per resistere è necessario non farsi catturare dal sistema dei valori della produttività, banalmente anche non facendo. Dobbiamo ricordare il valore che il concetto di otium ha avuto nel mondo antico? Banalmente lo si traduce come ozio, che nel senso moderno ha spesso una connotazione negativa, riferita alla pigrizia. Ma in realtà, nel mondo latino era concepito come il tempo liberato da obblighi pubblici e produttivi, quelli del negotium. L’otium era il tempo per sé, per la mente, per l’anima. Cicerone lo considerava necessario all’esercizio attivo della mente e della parola, Seneca lo metteva in relazione alla necessità di raggiungere virtù e conoscenza, mentre Virgilio e Orazio lo celebravano in chiave poetica ed esistenziale nella vita ritirata a contatto con la natura e il tempo lento del pensiero.

Forse è proprio questo il punto di svolta. Non ci è davvero concesso lo scorrere lento, perché non coincide con gli alti livelli di produttività richiesti. Come nota la stessa Mahdawi con ironia, nel suo articolo anche il ritiro delle rat people viene rapidamente recuperato dal mercato: la mascotte del movimento, “Big Rat”, viene stampata su gadget e usata per vendere cosmetici. Restare a letto, insomma, non basta a sfuggire all’iper-produttività: tutto si trasforma in merce.

Dalla Cina si traccia il filo conduttore di un pensiero simbolico che per Franco Fortini si materializza nella Muraglia Cinese, immagine di un’estrusione che porta il lettore nei libri e gli stessi personaggi a constatare la pura impotenza del solido mondo. Non dimentichiamo, che durante la costruzione della Grande Muraglia, i cadaveri degli operai morti durante i lavori, venivano incorporati nelle stesse mura, che sono diventate il cimitero di moltissimi, troppi, lavoratori. Alienati persino dopo la morte. Fortini dice che con l’invasione mongola il mancato compimento della costruzione ha determinato la doppia morte di quei lavoratori, più il loro oblio. Forse allora bisognava ricordare che gli esseri umani sono pessimi materiali da costruzione? Il simbolo, così, assume una valenza metafisica, che ci spinge a considerare spazi non razionali, per rifugiarsi lontano dalla macabra verità.

Noi, personaggi del nostro tempo, in qualche modo imitiamo le mosse di quelli dei libri, in cui i protagonisti sono psicologicamente in lotta con il loro inconscio e «Metafisicamente col “Sacro”, rappresentato per delegazione dai “funzionari”. Ma tutti e tutto finiscono con l’essere funzionari del Sacro così che la vita è l’interesse di due serie che non si identificano mai, la storia sacra e quella profana» (Fortini, Capoversi su Kafka).

Non so se le nuove generazioni abbiano saputo accettare il mondo del lavoro per quello che si è rivelato, un mondo di pura forma, che si regge su logiche resistenti come scheletri. Ma so che hanno rifiutato di accettare l’alienazione costante che viene scambiata per stato di grazia. So che l’unico stato di grazia possibile è lottare ogni giorno per essere tutelati. Combattendo nel buio contro i draghi, come faceva Kafka e come facevano i santi.

A Enzo

Autore

Sono pugliese ma ho studiato fuori. Sto imparando a prendere le cose fragili con le mani bagnate. Ho scritto due libri di poesie. Amo la letteratura e una volta ho litigato con un prete.