A seguito della vicenda che ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e alcune delle più note influencer e attiviste-femministe italiane, la redazione di Generazione si è interrogata su cosa voglia dire essere femminista oggi. L’articolo di Lucarelli, in cui vengono pubblicati alcuni estratti di una chat di gruppo di cui facevano parte Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte, Flavia Carlini, Karem Rohana e Giuseppe Flavio Pagano, ha generato una grande polarizzazione e un acceso dibattito social.

A partire da questo dibattito, abbiamo pensato di fare una riflessione più ampia che includesse i temi che sentiamo essere più urgenti. In primis, la personalizzazione della lotta: non più un movimento, ma tante persone singole che si fanno portavoce e paladine di un movimento politico complesso, sfaccettato e anche contraddittorio. Ciò genera una trasformazione del femminismo in un “brand” da poter usare a proprio piacimento, conseguenza del neoliberismo che permette di guadagnare dal proprio posizionamento personale. Infine, abbiamo riflettutto sulla pratica femminista come quotidiana: cosa vuol dire essere femminista? Come si mette in atto il femminismo?

Per concludere, una riflessione su cosa ci augureremmo per il femminismo italiano. Un augurio a un ritorno alle origini e quindi a una pratica basata sulle relazioni, sul dialogo e anche sul conflitto. Questi elementi fondativi del movimento sono stati troppo spesso persi nell’alienazione generata dai social-network che, per quanto possano essere uno strumento utile, hanno generato profonde spaccature e contribuito all’alienazione dalla collettività.

Il femminismo non cade se cade una testa: un movimento che crea dibattito e dissenso anche al suo interno

Ciò che è giusto ribadire è che il femminismo è un movimento di rivendicazione politico, socio-economico e civile e in quanto tale, da sempre, è formato da una pluralità di voci. Si può quindi facilmente arrivare alla conclusione che il femminismo è collettivo. Cosa significa questo? Che in quanto movimento, non si sostanzia solo in una cerchia ristretta di femministe che nel sociale e/o nel social emergono rispetto ad altre per determinati fattori. Il femminismo non appartiene a nessuna e rivendicando questa affermazione si può conseguentemente dedurre che la lotta non è personalizzata né tanto meno centrata in un sola persona. Decentrare e spersonalizzare, oggi, rimangono due termini centrali con i quali avere a che fare: non ci sono “rappresentanti del femminismo” o figure che incarnano la perfetta visione femminista (che poi, cambia per ognuna di noi).

Quando si parla e (meglio) si studia femminismo, si viene travolte da una moltitudine di teorie e pensieri: la vera sfida resta tradurre queste teorie in pratica giornaliera. Praticare e fare femminismo non si esaurisce in un post sui social e neanche in un intervento a una manifestazione, ciò che risulta più difficile è sempre stato praticarlo tutti i giorni nel privato: negli spazi, nei corpi, nelle relazioni. E se è così arduo, perché ci si aspetta dalle “femministe” zero contraddizioni? Perché si pretende da loro una totale purezza? O anche, perchè non si vede l’ora che ognuna di loro faccia un passo falso e inciampi? Non si può pretendere l’assoluta purezza etico-morale da nessuna e quindi nemmeno da una femminista.

Per sottolineare questa affermazione possiamo facilmente affidarci e sposare le parole dell’attivista e scrittrice bell hooks: «Il femminismo nasce dalle contraddizioni dell’esperienza femminile — dal vivere in mondi che si scontrano, dal desiderio di amore in un sistema di dominio». L’invito è dunque quello di abitare la contraddizione. Se si affida dunque a una femminista “di riferimento” l’intero peso di una lotta che è in realtà da sempre collettiva, pensando che quella persona sia “totalmente pura” e “priva di contraddizioni”, si casca molto facilmente in una trappola che i social hanno reso ancora più insidiosa: l’idolatria della persona. Ribadendo che le battaglie non possono essere personalizzate proprio in virtù della moltitudine di voci presenti nel movimento femminista viene spontaneo domandarsi quindi a cosa serve eleggere paladine.

In Bad Feminist (2014, ancora non tradotto in Italia), Roxane Gay scrive “I’d rather be a bad feminist than no feminist at all” (“Preferisco essere una cattiva femminista che non esserlo affatto”). Secondo Gay è importante rivedicarlo proprio in virtù di una pressione (spesso interna) al movimento: le femministe devono essere sempre pure e perfette. è davvero possibile per una persona in generale essere moralmente irreprensibile? E soprattutto, perchè lo pretendiamo ancora di più dalle femministe?

Gay nel suo saggio parla anche di un rischio che diventa ogni giorno più credibile (e pericoloso): se si avalla la pretesa di purezza morale delle femministe e quindi si richiede una sorta di standard (sempre molto alto), il movimento si trasforma in elitario e quindi non accessibile a tutte. Essere una “bad feminist” non è una resa, ma una scelta politica consapevole: significa accettare che la coerenza assoluta è impossibile in qualsiasi ambito. In fondo, come afferma Gay: “Feminism is flawed because it is a movement powered by people and people are inherently flawed” (“Il femminismo è imperfetto perché è un movimento portato avanti da persone, e le persone sono inevitabilmente imperfette).

La brandizzazione del femminismo: qualche riflessione sull’attivismo digitale

Negli ultimi anni il femminismo – e più in generale l’attivismo relativo alle cause sociali – è stato messo in pratica anche e soprattutto tramite internet. Diverse persone si sono cimentate a raccontare come vivere il femminismo, a dispensare consigli su come comportarsi per essere una buona femminista e a suggerire pratiche sul come decostruire la società. Tutti questi elementi – assolutamente necessari alla causa – sono stati veicolati tramite mezzi di diffusione relativamente nuovi e poco regolamentati come i social network. Si tratta di mezzi presentati come risorse neutre, utili per una diffusione capillare e orizzontale. Eppure, oggi sappiamo benissimo quanto questa iniziale direzione “democratica,” sia solo stata apparente: i social sono infatti il prodotto di una società neoliberista e capitalista il cui unico scopo è quello di trarre profitto, catturando l’attenzione degli utenti per trattenerli quanto più tempo possibile. Chi vuole ritagliarsi un posto in questi spazi deve sottostare alle rigide regole degli algoritmi, assecondando le tematiche più in hype del momento. Questa logica di fondo non risparmia nessuno, nemmeno chi intende usare i social come megafoni per amplificare contenuti divulgativi.

Fare attivismo su queste piattaforme significa, perciò, sottostare agli stessi ritmi performativi e competitivi degli influencer, rischiando così di svuotare di senso anche le cause più sincere. Inoltre, piattaforme come Instagram o TikTok agiscono a discapito della natura corale del femminismo, favorendo profili individuali e volti ben precisi. Cioè, quel che si viene a creare è una polarizzazione intorno a poche figure con grandi numeri di follower che, per ovvi motivi, tendono ad alimentare una personalizzazione della leadership.

Sull’argomento si è espressa la giornalista Jennifer Guerra che, nel suo libro Il femminismo non è un brand, analizza alcuni i problemi derivanti da questa tendenza ad individuare, nei singoli, i depositari del cuore di una causa. Guerra solleva anche un’altra questione importante: è giusto fare della militanza un lavoro? O anche, l’attivismo può trasformarsi in profitto?

L’attivismo digitale, nato come forza liberatoria, è finito, sempre suo malgrado, per riprodurre logiche binarie e gerarchie morali. Negli ultimi anni si è concretizzata questa possibilità, specie quando viene praticato su spazi digitali. Qui, difatti, la creator economy spinge molto di più i contenuti e i profili che permettono di monetizzare su post e reel. Ecco che l’unione di professionalizzazione dell’attivismo e personalizzazione della leadership crea un connubio perfetto da cui prende forma quell’ibrido che internet ha ribattezzato con il nome di influattivismo. Queste figure si ritrovano un grande potere mediatico tra le mani, grazie al quale riescono a trasformare il proprio “pubblico” in “clienti”. L’enorme fama ottenuta permette loro di divulgare i propri contenuti anche tramite prodotti a pagamento: newsletter, podcast, libri o ospitate televisive diventano non più lo strumento di trasmissione del femminismo, ma il loro obiettivo finale.

A questo punto bisognerebbe chiedersi quanto sia sano e legittimo l’attivismo sui social, dato che sembra inevitabile trasformare il messaggio in visibilità personale e, di conseguenza, in merce da vendere.

Per una pratica femminista quotidiana: cosa rimane, da dove possiamo ripartire

La nostra proposta consiste nel ripartire dalle relazioni, dalla pratica quotidiana e dalla cura. Come già dimostrato, i social sono stati un’arma a doppio taglio per il femminismo: hanno contribuito alla sua diffusione, arrivando a persone che mai vi sarebbero entrate a contatto altrimenti, ma ha anche alimentato la personalizzazione della lotta e l’alienazione da un senso di comunità e di movimento politico. In questo movimento continuo di parole, immagini e contenuti, sembra essersi affievolito qualcosa di essenziale: il senso di lotta condivisa e il sentimento di comunità che per decenni hanno reso il femminismo un terreno di trasformazione concreta. Sono elementi che appaiono oggi più fragili e a tratti dispersi in mille direzioni.

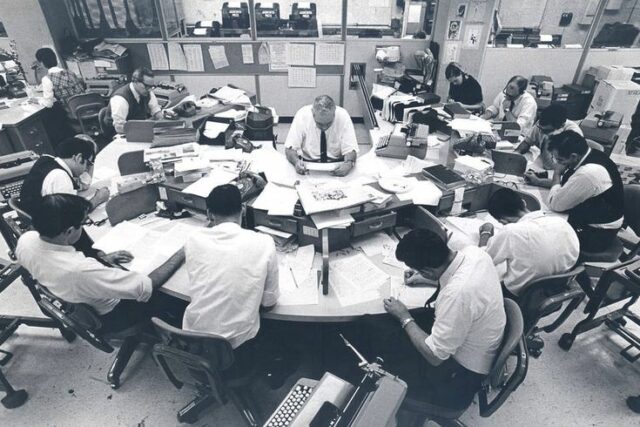

Se in una prima fase del femminismo italiano, tra gli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta, incontrarsi dal vivo era fondamentale – come anche la condivisione della propria esperienza personale attraverso la pratica dell’autocoscienza – con il passare dei decenni questa pratica quotidiana è sfumata fino a quasi scomparire. Dopo la conquista dei diritti fondamentali richiesti dal movimento (divorzio, aborto, abolizione del matrimonio riparatore…) il movimento sembra essere uscito dalla dimensione politica, e quindi collettiva, per entrare sempre più in una dimensione privata. In questi ultimi decenni è mancata la trasmissione dei saperi e delle pratiche del femminismo storico: eppure, di queste esperienze qualcosa rimane. Restano le parole e le teorie che hanno dato forza alle generazioni precedenti e che hanno dato il via alle pratiche attuali, il desiderio di cambiamento e rinnovamento continuo che spinge molte persone, soprattutto giovani, a cercare un senso più profondo all’impegno politico. Questi frammenti sono le fondamenta su cui è possibile ripartire e su cui dobbiamo focalizzare l’attenzione e le energie.

Un buon punto di partenza potrebbe essere lo slogan “il personale è politico”, che vede al centro la condivisione della propria esperienza per metterla al servizio di un discorso comune. Ripartire significa tornare alla pratica: la sensazione di assenza di lotta nasce dal distacco tra le parole e le trasformazioni materiali. La lotta vive quando cambia le condizioni di vita, quando modifica il lavoro, la scuola, la casa, il linguaggio, le relazioni. Un esempio concreto di esperienza di questo tipo sono state le scuole delle 150 ore, quando la scrittrice Lea Melandri ha insegnato a delle casalinghe che si sono scoperte pensatrici e scrittrici grazie al femminismo. Esperienze come queste, partite dal basso e senza alcun tornaconto, ci ricordano come sia essenziale partire dalle relazioni, dai corpi, dai luoghi in cui si vive.

Auspichiamo un femminismo che ritrovi spazi in cui ascoltare e condividere esperienze dal vivo, dove le teorie tornino ad essere strumenti di trasformazione quotidiana e non soltanto manifesti da declamare. I gruppi locali, i collettivi di quartiere, le relazioni possono diventare laboratori di questo rinnovamento.

Serve anche una nuova idea di responsabilità diffusa perché, come abbiamo sottolineato, il movimento non può dipendere da figure singole che incarnano il discorso pubblico. La costruzione di gestioni collettive, con compiti rotanti e processi trasparenti, permette di restituire il femminismo alla sua dimensione originaria di comunità aperta. Nei conflitti interni, invece di scegliere la logica dello scontro o della cancellazione, si può adottare quella della riparazione, del confronto paziente e di un conflitto sano. Perché la cura deve tornare a essere riconosciuta, davvero, come atto politico di base. La cura di sé, delle relazioni, dei tempi, dei corpi e delle emozioni è parte integrante della trasformazione sociale. Riorganizzare il lavoro, distribuire in modo equo le responsabilità, rispettare i limiti di ciascuno significa costruire un femminismo sostenibile, capace di durare nel tempo e di realizzare.

I social, se usati con consapevolezza, possono restare un alleato. Possono servire a diffondere informazioni, a coordinare iniziative, a mantenere vivo il legame tra chi vive in territori diversi. Hanno consentito al femminismo di arrivare in luoghi dove un tempo non sarebbe mai potuto arrivare, parlando a persone che altrimenti non sarebbero mai entrate a contatto con questa parola. L’importante è che la visibilità non sia il fine, e che resti uno strumento per dare forza a progetti reali. L’attivismo acquista spessore quando trova un riflesso nella realtà tangibile, tra corpi e spazi.

Alcune conclusioni (senza pretese di aver dato risposta, consapevoli di aver aperto molti interrogativi)

Dunque, davvero il femminismo del terzo millennio è il femminismo nel millennio dei linguaggi non femministi? Un femminismo alla prima persona singolare, accentratore, verticale, performativo, estetico, filtrato, virale, algoritmico, strumentale, incentrato sull’immediatezza più che sulla memoria?

Sicuramente il femminismo oggi ci appare frammentato perché si trova a un passaggio di fase. L’entusiasmo diffuso dei social ha reso visibile un’energia nuova, ma adesso serve un passo in avanti: osservare con sguardo critico cosa abbiamo e restituire a quell’energia latente una forma condivisa, una direzione comune. Lo sforzo sembra essere quello di immaginare nuovi poteri e nuovi modi di esercitare il femminismo: assumerlo come responsabilità, come gesto di cura e non di dominio, praticarlo in tutti i nostri spazi relazionali nei quali porsi ascoltando, cooperando, riconoscendosi e cambiando, infine pensando alle sorelle, alle figlie, ai figli, ai fratelli del futuro, poiché le parole di oggi verranno ereditate domani. (Ri)costruire quindi un noi, (ri)costruire auto-riflessione e rappresentanza.

Sicuramente la lotta e la comunità non sono scomparse, attendono solo nuovi modi di essere pensate. Ripartire vuol dire riscoprire la forza della prossimità e, quindi, della costruzione quotidiana.

Autori

Laureata in Lettere, studio Filologia Moderna a Padova. Con la passione del viaggio e dei pellegrinaggi, mi addentro tra lingua, storia, cultura e paesaggio. Saggistica, cinema e arti visive. "Il femminismo è stato la mia festa".

Romana naturalizzata milanese, attualmente trapiantata in Olanda. Leggo e scrivo (tanto) e parlo (troppo) per lo più di come l'arte possa essere uno strumento per costruire una società più giusta. Femminista arrabbiata, ma anche astrologa (praticamente tutto ciò che gli uomini etero odiano, ho anche la frangia)

Martina Maccianti

Autrice

Martina Maccianti scrive per decifrare contemporaneità e futuro. Tra linguaggio, desiderio e utopie, esplora nuove visioni del mondo, cercando spazi di esistenza alternativi e possibili. Ha scritto per le riviste L’Indiscreto, The Bunker, In allarmata radura. Nel 2022 ha fondato un progetto di pensiero e divulgazione chiamato Fucina.

Emanuela Felle

Autrice

Arianna Vicario

Autrice

Transfemminista. Scrivo (tanto), leggo (troppo), cammino nel mondo (delle nuvole). A volte penso che l'anima di Sylvia Plath si sia reincarnata in me.

Rachele Liuzzo

Autore

Classe ‘98. Sono meridionalista, femminista e antifascista. Mi piace disegnare, scrivere e girare per musei. Ah, e ho una fissa per i film con protagonisti in crisi da quarto di secolo.