Alla domanda «qual è la vostra idea di felicità?», Marx rispondeva: «Combattere». Alla domanda «perché combattete?», noi rispondiamo che ne va della nostra idea di felicità.

Comitato Invisibile, L’insurrezione che viene – Ai nostri amici – Adesso

L’Italia porta dentro di sé un vuoto che continua a pesare sulla memoria politica collettiva. Le giornate del luglio 2001 (G8 di Genova) non furono soltanto un momento di repressione estrema, furono la fine di un ciclo, la frattura di una fiducia, la sospensione di un orizzonte comune. In quelle strade si spense una possibilità di futuro condiviso, e con essa la convinzione che l’agire collettivo potesse davvero incidere sul corso del mondo. La violenza dello Stato, la brutalità delle forze di polizia, la paura che ne seguì: tutto ciò non si è mai davvero dissolto, è rimasto come un sedimento invisibile, una cautela incorporata nei corpi e nelle parole di chi c’era.

Negli anni successivi, quella ferita ha continuato a produrre effetti silenziosi. Diffidenza, frammentazione, difficoltà nel costruire di nuovo spazi comuni. Chi aveva attraversato Genova ha portato con sé la consapevolezza del limite, la fatica di ricominciare, la percezione di un tradimento che rendeva fragile ogni tentativo di ricomposizione.

Poi è arrivata una generazione che di quella ferita ha soltanto sentito l’eco. Non l’ha vissuta, non ne ha respirato la paura, ma ne ha ereditato indirettamente le tracce. Il senso di sospensione, la disillusione trasmessa, la mancanza di un linguaggio politico condiviso. E tuttavia, proprio in questa distanza, si è aperto uno spazio. La generazione più giovane, cresciuta in un’epoca di crisi permanente, dentro un presente digitale e interconnesso, si è mossa senza dover prima rispondere a quel trauma. Non perché lo abbia dimenticato, ma perché non ne è stata formata nel profondo. Da questa posizione decentrata è nata una nuova modalità di presenza meno gravata dal peso della sconfitta, più disponibile a lasciarsi attraversare dal desiderio di cambiamento. È una generazione che ha saputo riattivare la dimensione collettiva non per eredità, ma per intuizione. La sua energia non nasce dal rifiuto del passato, ma da un’altra temporalità, da un modo diverso di abitare la politica, più fluido, più connesso, anche più incantato, nella lotta. Non ingenuamente, ma con la forza di chi non ha ancora interiorizzato, troppo, la paura.

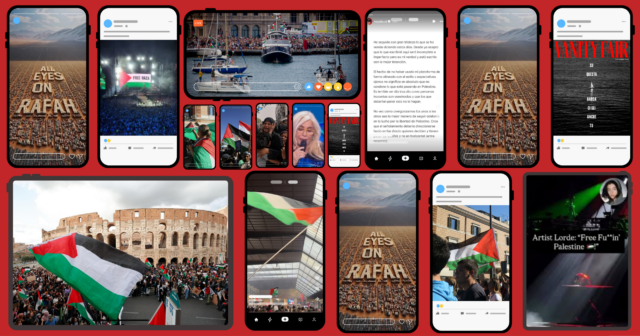

Gli ultimi giorni hanno mostrato che quella possibilità non è perduta. Le piazze italiane si sono riempite di nuovo. Per urgenza e necessità. Migliaia di persone di generazioni diverse sono scese in strada per chiedere la fine del genocidio in Palestina, per rifiutare la normalizzazione dell’orrore, per rompere l’indifferenza che è diventata la forma più efficace di violenza politica. Quello che è emerso non è soltanto un moto di indignazione, ma la riaffermazione di un principio di realtà. Le piazze, in questo senso, hanno funzionato come un dispositivo di risveglio collettivo. Hanno permesso di riconoscersi, di verificare che esiste ancora un tessuto sociale capace di reagire, e che la solitudine politica in cui molti si sono trovati negli ultimi anni non è un destino, ma una condizione reversibile.

La forza delle piazze, però, non risiede solo nel numero, ma nella possibilità di ridefinire i contorni della presenza politica. Non è più il tempo delle grandi appartenenze o delle forme di organizzazione tradizionali, ma non per questo siamo condannati alla dispersione. La piazza contemporanea è uno spazio di ricomposizione temporanea, dove soggetti diversi, che siano singoli, gruppi, reti o comunità, si incontrano senza necessariamente fondersi. È un luogo di contatto più che di unità, ma in quella porosità possiamo intravedere la sua potenza. È il segno che esiste ancora una capacità collettiva di reagire. Tuttavia, se non si traduce in continuità, rischia di ridursi a gesto simbolico. La sfida sta nel passaggio dal momento all’infrastruttura.

Come trasformare, allora, questa urgenza in una forma stabile di presenza?

Essere presenti, oggi, significa costruire un tempo lungo della politica. Significa restare quando l’attenzione mediatica si spegne, quando la piazza si svuota. La presenza è un lavoro di durata, una pratica che si esercita nel quotidiano, non soltanto nelle manifestazioni, ma nelle conversazioni, nei luoghi di formazione, nelle istituzioni che si attraversano, negli spazi di lavoro e di vita, nelle relazioni. La presenza è una pratica che si misura nel tempo, nella capacità di mantenere aperti i legami e di costruire spazi che non si esauriscano nell’evento. Implica la creazione di reti di scambio, di luoghi di ascolto e di forme di coordinamento capaci di restare attive anche quando la mobilitazione si quieta. Abitare il conflitto, più che rimuoverlo, significa riconoscere che ogni forma di partecipazione ha bisogno di durata e di struttura. L’energia delle piazze può sopravvivere solo se trova una traduzione organizzativa, una forma capace di trasformare la spinta immediata in continuità. Non si tratta di riprodurre modelli gerarchici o rigidi, ma di comprendere che senza una trama di connessioni la mobilitazione si disperde. Fare rete, in questo senso, non è un atto tecnico ma una scelta politica, perché significa costruire legami orizzontali attraverso cui far circolare conoscenze, esperienze, strumenti, e con essi una forma di fiducia reciproca. È un modo per sottrarsi alla logica dell’evento e dare spessore alla partecipazione, trasformando la discussione in pianificazione, la riflessione in azione, la differenza in coesistenza produttiva. Se vissuta come spazio di confronto reale, la rete può diventare la condizione di nascita di un nuovo ciclo di movimento, non necessariamente unitario, ma coordinato, capace di tenere insieme molte voci e molte forme di intervento dentro un orizzonte comune.

Una consapevolezza essenziale in questo processo è ricordarsi che ogni forma di organizzazione porta con sé una tensione irrisolta, quella tra la ricerca di un’unità condivisa e la realtà del conflitto che la attraversa. Come ritroviamo nelle parole e nei pensieri del Comitato Invisibile, collettivo teorico e politico che ha ripensato la pratica rivoluzionaria a partire dalla vita comune e dalle sue fratture, il conflitto interno non è un incidente da evitare, bensì una condizione vitale. Accettare la “guerra civile”, anche quella che si consuma tra di noi, non significa glorificare la divisione, ma riconoscere che la pluralità delle verità che ci abitano è il fondamento stesso di ogni processo politico vivo. Nessuna rivoluzione nasce dalla pacifica unità, ciò che la alimenta è la tensione, la possibilità di scontrarsi senza distruggersi, di differire senza spezzare il legame. L’alternativa non è tra pace fraterna e guerra fratricida, ma tra forme di confronto che rinforzano la possibilità di trasformazione e forme che la inaridiscono. È lì, in questa prospettiva, che la felicità coincide con il fatto stesso di combattere insieme, di misurare la propria libertà nel gesto condiviso del conflitto.

Perché ciò accada, però, serve un terreno comune di comunicazione reale. Non un dibattito formale o mediatico, ma una pratica costante e generosa di ascolto, capace di mettere in contatto mondi diversi e sensibilità distanti. Dobbiamo abilitare un modo di produrre decisione politica non dall’alto né dall’astrazione, ma dal contatto vivo con le situazioni, dalla circolazione di percezioni e affetti. In un’epoca in cui i mezzi di comunicazione non ci appartengono, questa capacità di parlare ai corpi, e non solo alle teste, diventa una forma di potere controegemonico. L’organizzazione allora è un’esperienza sensibile, un modo di tenere insieme la vita e la lotta. Non basta condividere parole o rivendicazioni, occorre creare legami che sappiano toccare, muovere, trasformare. È da questa prossimità, da questo contatto tra i corpi e tra le verità che li attraversano, che può nascere una forma di felicità collettiva, non come promessa futura, ma come condizione concreta di chi sceglie di restare nel conflitto e di farne una pratica di vita comune.

Agire in un sistema ontologicamente violento implica anche riconoscere che ogni spazio, per quanto marginale, può diventare campo d’intervento. La trasformazione non si gioca più in un unico luogo simbolico, ma nella moltiplicazione dei punti di pressione: informazione, cultura, diritto, mutualismo, cura, organizzazione territoriale. Ogni competenza, ogni posizione può essere messa al servizio del movimento. Ciò che conta è la capacità di leggere la propria condizione dentro un quadro più ampio e di agire di conseguenza. Occupare le fessure del sistema significa inserirsi nelle sue contraddizioni, sfruttare le aperture, ampliare le possibilità di azione collettiva. È un lavoro diffuso, che richiede consapevolezza e continuità più che eroismo. Il tempo che segue le piazze è sempre quello più complesso. È il momento in cui il fervore cede alla fatica, in cui la spinta emotiva lascia spazio al lavoro materiale. Ma è anche il tempo in cui si costruisce davvero. Continuare a esserci significa accettare la lentezza, la parzialità, la difficoltà del reale. Significa non misurare il successo in termini di visibilità, ma di tenuta. Il “dopo” è un tempo di sedimentazione che serve a trasformare l’energia dell’evento in capacità di durata, a fare del momento un’infrastruttura, a costruire un linguaggio condiviso e una pratica di continuità.

Oggi, ciò che emerge da queste piazze non è un ritorno al passato, ma un segnale di riapertura. Dopo anni di atomizzazione e di silenzio, la possibilità di una presenza collettiva torna a essere pensabile. Il compito che ci attende è costruire la continuità di questo movimento, non lasciarlo dissolvere nella ciclicità dell’indignazione. Dare forma a una presenza che sappia durare, che si esprima nei gesti e nelle scelte quotidiane, che faccia della responsabilità collettiva una pratica concreta.

In un presente segnato dalla distrazione e dall’impotenza, la continuità stessa diventa un atto politico. Non si tratta più soltanto di reagire, ma di restare. E in questo restare, dentro il conflitto, nella fatica, nella pluralità, allora possiamo far nascere una nuova possibilità di futuro comune.

Foto in copertina di Matteo Mariani

Autore

Martina Maccianti

Autrice

Martina Maccianti scrive per decifrare contemporaneità e futuro. Tra linguaggio, desiderio e utopie, esplora nuove visioni del mondo, cercando spazi di esistenza alternativi e possibili. Ha scritto per le riviste L’Indiscreto, The Bunker, In allarmata radura. Nel 2022 ha fondato un progetto di pensiero e divulgazione chiamato Fucina.