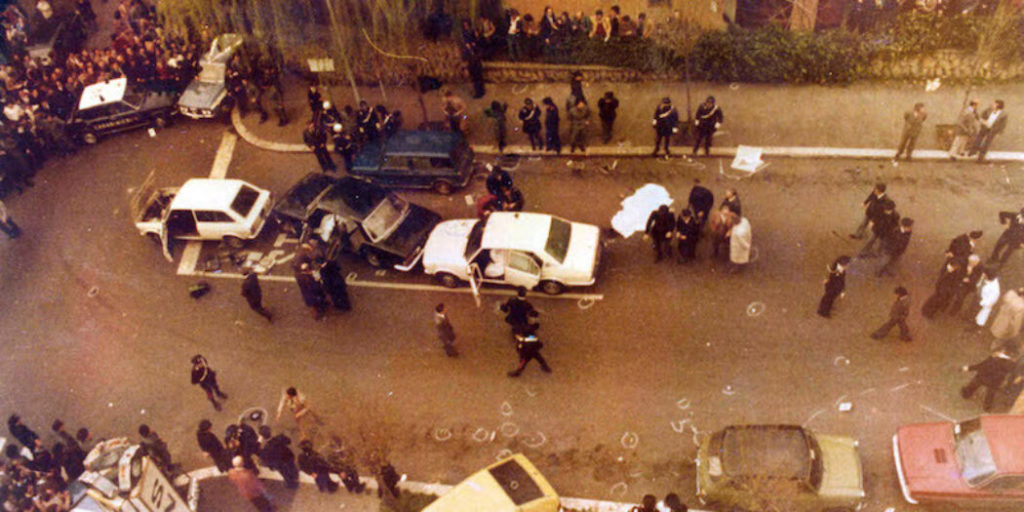

16 marzo. L’incrocio tra via Fani e via Stresa e due macchine crivellate dai colpi, agenti a terra coperti da un lenzuolo bianco e un rivolo di sangue che testimonia la strage. Eppure, a 180 secondi dal primo sparo, in quell’incrocio non c’era più nessuno.

In Italia, negli anni immediatamente precedenti al 1978, la situazione elettorale si delineava in modo molto nitido: alle politiche del 1976 la Democrazia Cristiana si era riconfermata primo partito col 38% dei voti, mentre il PCI aveva raggiunto lo storico risultato del 34,4%, culminato col discorso di Enrico Berlinguer, il quale, affacciato da Botteghe Oscure, arringava i suoi elettori dicendo che, ormai, un italiano su tre vota comunista.

Consapevole del peso specifico del PCI in Italia, Moro propose di coinvolgerlo nell’area di governo, continuando quel ragionamento sul compromesso storico che andava avanti dai primi anni ’70.

Per raccontare del Caso Moro, però, non è sufficiente limitarsi a guardare e analizzare il quadro politico italiano: sappiamo ad esempio, attraverso una nuova inchiesta di Report, che Moro nel 1973 negò l’utilizzo delle basi NATO all’esercito americano in supporto a Israele durante la guerra dello Yom Kippur e, l’anno successivo, in un intervento al Senato, lo stesso Moro sosteneva la necessità di una patria per il popolo palestinese. È evidente come queste posizioni fossero assolutamente inconcepibili per i governi statunitensi, e, nella fattispecie, fu proprio Kissinger a osteggiare la figura di Moro in ottica governativa, come sottolinea Vincenzo Scotti, ministro democristiano.

Ad oggi, le verità giudiziarie che abbiamo sull’affaire Moro, le desumiamo dal Memoriale Morucci – Faranda che, però, nel 2018 è stato smontato dalla seconda Commissione parlamentare d’Inchiesta sul caso Moro, che ha affermato l’inattendibilità del documento. Il Magistrato Guido Salvini dimostra un’ulteriore incongruenza: il Memoriale esisteva dal 1986/87, nella disponibilità del SISDE, ma arriva nel 1990 al Presidente Cossiga che, solo un mese dopo averlo ricevuto, lo passa al Ministero dell’Interno, quando invece sarebbe dovuto andare nelle mani del Pubblico Ministero e del Giudice competente, senza passare per l’autorità politica.

Cosa sappiamo?

Intorno alle 9:00 Moro salì sulla Fiat 130 blu, guidata dai due agenti Ricci e Leonardi, seguita da un’Alfetta guidata da altri tre membri della scorta: Zizzi, Rivera e Iozzino. Arrivati all’incrocio tra via Fani e via Stresa, in corrispondenza dello stop, un’auto targata Corpo Diplomatico che precedeva queste due macchine frenò di colpo: alla guida c’era Mario Moretti.

Immediatamente, dalle siepi al lato della strada, uscirono i terroristi armati travestiti da avieri: Morucci, Fiore, Gallinari e Bonisoli. L’agguato durò tre minuti. Dopo aver ucciso tutti gli uomini della scorta, Moro, completamente illeso, viene sequestrato dal commando e, dopo una serie di passaggi, portato nella prigione del popolo di via Montalcini, dove pare sia rimasto per tutti i 55 giorni fino al suo omicidio.

La vicenda comunque lascia qualche dubbio. Innanzitutto sono molte le testimonianze che riportano la presenza di due motociclisti passati sul luogo appena dopo la strage, quasi come volessero tenere sotto controllo la situazione. C’è poi la vicenda sull’organizzazione della scorta: perché Moro e gli agenti non viaggiavano su auto blindate? Perché gli stessi agenti non indossavano un giubbotto antiproiettile? E perché, ancora, non avevano delle armi adeguate a contrastare un attentato?

Chi era veramente sul posto è una delle grandi domande: ancora il magistrato Salvini sostiene la presenza di almeno altre due persone – mai identificate – utilizzate per creare una sorta di “rettangolo” e dare copertura al gruppo di fuoco.

Sono molti i dettagli che possiamo ascoltare nell’inchiesta Report e che rendono ancor più complesso quell’agguato raccontato invece come una sparatoria di tre minuti: la presenza di due auto dei servizi segreti parcheggiate nella zona della sparatoria come a voler restringere la carreggiata, un blackout telefonico avvenuto durante il rapimento, il passaggio in quella via alle 9:00 di mattina dell’ufficiale del Sismi e addestratore Gladio Camillo Guglielmi; non solo: sappiamo anche di testimonianze sparite, come le foto di un carrozziere residente in Via Fani, scattate immediatamente dopo la strage, il cui rullino fu portato alla Polizia ma poi svanì nel nulla.

A metà tra Piazza del Gesù e Via delle Botteghe Oscure

Dopo 55 giorni di prigionia, il corpo di Aldo Moro viene ritrovato in una Renault 4 rossa parcheggiata in Via Caetani, nel centro di Roma, in una posizione molto vicina alle sedi della DC e del PCI.

Di quel giorno, il vicepresidente PSI Claudio Signorile, ricorda che incontrò Cossiga il quale venne a sapere della morte di Moro tra le 09:30 e le 10:00, mentre la telefonata delle BR avvenne solo un paio d’ore più tardi, intorno a mezzogiorno. Gli disse anche che doveva dimettersi: ma basta guardare la successiva carriera politica di Cossiga per capire che la storia sarebbe andata diversamente.

I luoghi della prigionia di Moro, comunque, celano altri interrogativi che, per ora, dobbiamo risolvere nella prigione del popolo di Via Montalcini, 8.

Le tesi avanzate da Report parlano invece di due palazzine di Via Massimi n. 91 di proprietà dello IOR, di Villa Odescalchi a Palo Laziale (il 21 marzo 1978 gli incursori della Marina Militare furono allertati, poi smobilitati senza spiegazioni da Cossiga) e, in ultimo di Via Sant’Elena 8 nel quartiere ebraico a Roma.

In particolare, la prossimità tra il ritrovamento del corpo dell’Onorevole e l’ultimo luogo di prigionia, è un dato sostenuto diffusamente anche nel libro «Il Puzzle Moro» di Giovanni Fasanella, che insiste sull’impossibilità di attraversare l’intera città con un cadavere nel bagagliaio e soprattutto è in contrasto con tutte le perizie avvenute sul cadavere e sulla macchina.

«Si tratta di sacrificare la vita di un uomo o di perdere la Repubblica»

Il governo italiano decise pubblicamente di sostenere la linea della fermezza, dell’intransigenza nel non trattare con le Brigate Rosse per scongiurare un loro riconoscimento come soggetto politico. Il PSI fu sostanzialmente l’unica eccezione in questo contesto: Bettino Craxi e il vicesegretario Claudio Signorile tentarono di aprire una strada verso il dialogo con gli ambienti della Sinistra extraparlamentare come Franco Piperno e Lanfranco Pace. Da qui capiamo anche il tono dell’editoriale di Scalfari citato come titolo del paragrafo: un allineamento totale sul rifiuto di un compromesso con un nucleo di terroristi.

Anche su questo discorso è bene però, in un’ottica che comprenda anche altre sfumature della vicenda, integrare più voci.

In una recente intervista per Repubblica, il giurista Giovanni Pellegrino, già presidente della Commissione Stragi, quando gli chiedono se esisteva al tempo del rapimento un fatto concreto che rendesse Moro una vittima sacrificabile, egli risponde affermativamente, sostenendo che nei comitati di crisi tutti sapevano, leggendo i comunicati delle BR, che un documento segreto su Gladio fosse stato trafugato da amici di Moro dal Ministero e dato ai brigatisti, e ne furono trovate poi copie nei loro covi di via Monte Nevoso a Milano e via Fracchia a Genova.

È ancora il giudice Priore a sostenere che il governo italiano fu essenzialmente esautorato dalla gestione di questo processo, condotto invece dalla rete Gladio della NATO, gestita al tempo da Germania Federale, Francia e Gran Bretagna. Non può non stupire pertanto la lettera di Moro, indirizzata a Taviani – capo di Gladio in Italia – in cui, riferendosi alla linea della fermezza, conclude: «vi è forse nel tener duro contro di me un’indicazione americana e tedesca?».

Se assumiamo invece per un momento l’ottica brigatista, nei ricordi degli ex militanti, Moro fu scelto essenzialmente perché rappresentava il cervello della DC, il partito del controrivoluzionario regime democristiano. In questa logica, semplicemente, torna tutto: un movimento terroristico che attacca la forma più rappresentativa dello Stato dopo anni di lotta armata, nel momento cruciale del conflitto tra istituzioni e terrorismo, tra la Ragion di Stato e lo spirito rivoluzionario.

È forse però utile citare ancora Pellegrino, e affidare a lui la conclusione: «La storia italiana, se la si guarda con serenità, nelle linee generali è chiarissima; sui particolari, invece, è facile perdersi».

Autore

Francesco, laureato in Lettere, attualmente studio scienze dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria. Approfitto di questo spazio per parlare di politica e di dinamiche sociali. Qual è la cosa più difficile da fare quando si collabora con un magazine? Scrivere la bio.