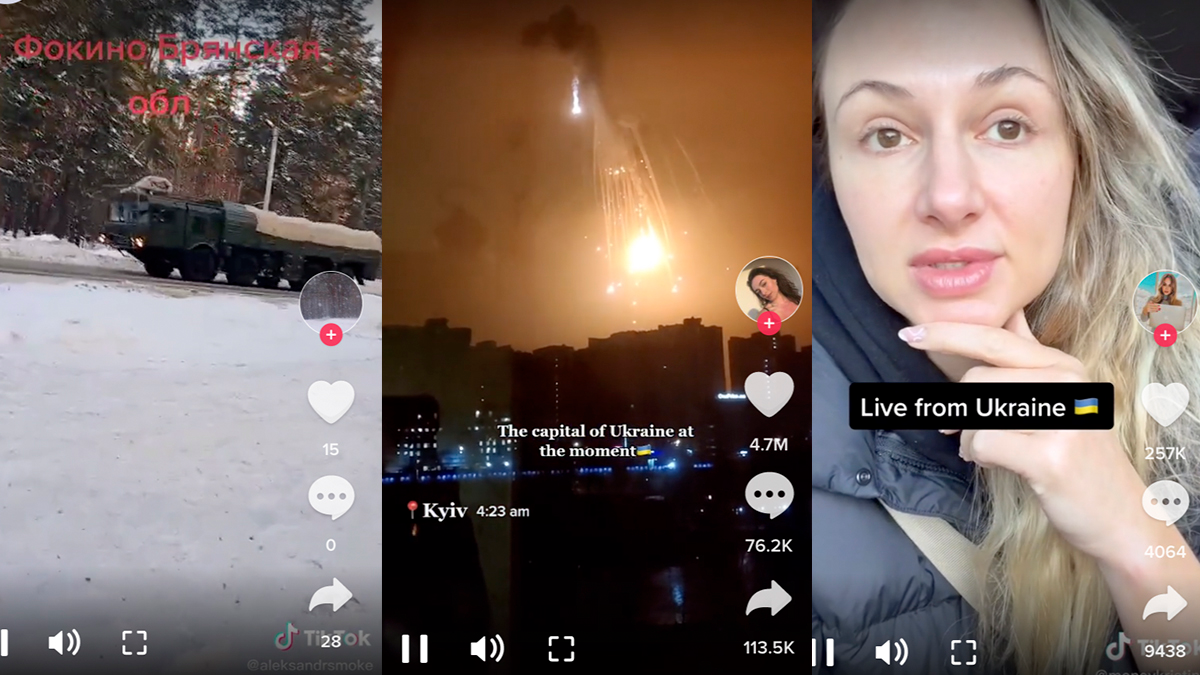

Come si racconta una guerra dove tutti ci sentiamo coinvolti non avendola, però, mai conosciuta? Come si fa ad imporre l’autorevolezza di un approfondimento, di un giornale, in paragone ad un video registrato nel momento di un’esplosione, su Tik Tok? Le immagini corrono più delle parole, ma, a volte, fanno danni anche peggiori.

È una guerra che si combatte anche dai social, fattori di novità che hanno giocato un ruolo centrale nelle Primavere Arabe. Ma non serve andare così lontano nel tempo: possiamo ricordare quando tutti noi abbiamo seguito in diretta le terribili immagini della presa di Kabul. Abbiamo passato il nostro ferragosto a riaggiornare la home per vedere i nuovi caricamenti di profili appena iniziati a seguire. Abbiamo smanettato hashtag che poi, qualche giorno dopo, abbiamo sostituito con località di mare e gossip del momento.

Quanti di noi hanno continuato a cercare immagini e video sull’Afghanistan a partire da settembre? È stata la guerra dell’emotività, delle reazioni immediate, la guerra espressa con una vicinanza a suoni di click. Forse era un senso di colpa, forse la recente morte di Gino Strada l’aveva acuita. Di colpo, ci siamo sommersi nella comprensione del territorio; del ruolo degli Stati Uniti; chi fossero i talebani. Abbiamo ripostato immagini di dolore, uomini attaccati agli aerei che cadono come chicchi di sabbia in una clessidra ormai agli sgoccioli. E invece no, non lo era. Non lo era per niente. Perché tutti quegli altri minuscoli granellini sono rimasti, hanno resistito. Molti sono poi morti di fame e di freddo. Ma questo non faceva più notizia.

Abbiamo ricondiviso gli atti eroici dei nostri connazionali, come se le loro azioni riflettessero le nostre: un senso di colpa inferiore, e l’indice che scrolla le pagine di informazione. Si parlava solo di Kabul. Sapevamo tutto sull’Afghanistan, abbiamo iniziato a seguire giornalisti inviati, abbiamo allargato le braccia e filmato i primi arrivi degli evacuati all’aeroporto di Fiumicino. Poi, man mano che i riflettori si abbassavano, abbiamo iniziato a ristringere le braccia, a portarle di nuovo verso i fianchi, perché mica esiste solo Kabul. E allora abbiamo cannibalizzato tutto, ci siamo mangiati e ingozzati di pietosismo e di dirette di sofferenze. Abbiamo creduto di aver capito il dolore ma non ci siamo più interessati su come si curasse. Non possiamo fare tutto noi. E la storia si ripete, questo è sicuro.Alle porte dell’Europa, una nuova guerra che ha il sapore di antico. Nulla di nuovo sul fronte orientale, eppure tutto inedito allo stesso tempo. Nuovo per noi, generazione che non conosce il termine guerra. L’ha solo studiato. E ora ci ritroviamo di fronte ad un dolore che non sappiamo gestire, perché nessuno ce lo ha insegnato.

Perché l’ultima volta che abbiamo sentito «Siamo in guerra» era riferito alla pandemia. Abbiamo svuotato la parola, non sappiamo cosa significhi. Abbiamo svuotato il termine tragedia, dolore, sterminio. E ora ci ritroviamo a guardarla, questa guerra che non ha più definizione. Siamo in prima linea, ma non sappiamo bene cosa voglia dire vivere con un coprifuoco per la guerra, con le sirene che urlano, i bambini che piangono, la diaspora di europei nella loro stessa Europa.

Ci sentiamo coinvolti perché è una guerra che passa sui social: perché il presidente Zelenski mi parla direttamente con un tweet, lo traduce anche in inglese, così arriva anche a me. Stiamo assistendo da lontano, in tempo reale, a quello che può essere definito un disastro, sotto ogni punto di vista. Non si sa come andrà finire, promettiamoci però una cosa che dice benissimo Francesca Mannocchi, ora in Ucraina, in un suo vecchio editoriale di una bellezza sconcertante: guardare dev’essere un incitamento all’azione.

Quanto più vediamo, tanto più vogliamo vedere, desideriamo illuderci di partecipare, tanto più la compassione iniziale diminuisce, proporzionalmente alle immagini prodotte […]. Forse, oggi, per vedere meglio dobbiamo guardare meno. Liberare i corpi, le vite, dalla griglia dell’emozione momentanea – provata e obliata nel tempo di un istante – liberare il dolore degli altri dall’esercizio deresponsabilizzante del ricordare […]. Forse, dovremmo chiudere gli occhi, smettere di ricordare e chiederci: che fare?

Francesca Mannocchi, “Dolore con spettatore”, «L’Espresso», N24, 6 giugno 2021, p.69.

Autore

Cresciuta nella campagna piemontese, a Rivalba, ( ti giuro, esiste! ), con la scusa di studiare lettere ho vissuto nella calorosa Roma e nella raffinata Parigi. Scrivo grandi storielle letterarie, ma scrivere il presente e il suo divenire, beh, quella sí che è una gran bella storia che vi vorrei raccontare.