Il momento storico che viviamo è caratterizzato dalla disillusione verso il sistema politico e nella politica.

I massimalisti del marxismo sono rimasti ancorati a naufragate utopie rivoluzionarie, e ripongono speranza nel superamento da parte delle masse delle della forma di stato del parlamentarismo borghese, ritenuto non adeguato a soddisfare né i bisogni di rappresentanza né quelli di progresso. Tuttavia, volendo prescindere da una siffatta visione radicale, se si dà uno sguardo alla realtà, ci si accorge che lo scoramento a cui si assiste non è di carattere politico, ma è una risposta passiva al compromesso che non porta alla resistenza. Al contrario, rinforza lo scoramento e favorisce il messaggio pericoloso che “i politici sono tutti uguali”(cit. “l’Argentina dopo il successo dell’estrema destra”, Claudio Katz, Jacobin Italia, 24/08/23). Una risposta apatica e depoliticizzata. L’elettorato si ritrae dal gioco democratico nella consapevolezza di non riuscire a incidere sul dibattito politico, in un modo o in un altro.

Questa ritirata è affiancata da un’involuzione della coscienza di classe. Smettere di parlare, ascoltare e fare politica è seguito da un ripiegamento in senso individualista della concezione dei rapporti sociali. Si potrebbe dire che la fine dei partiti di massa e la resa incondizionata delle loro dirigenze negli anni ’90 ha segnato la definitiva vittoria del modo di pensare e vivere capitalistico, che ha affermato la sua egemonia culturale in ogni spazio della vita quotidiana (dalle tv del presidente Berlusconi, al cinema alla musica, oggi nei social), votato all’affermazione del se in un tragicomico superomismo consumistico. L’astensione dalla politica in questo quadro culturale diventa una rinuncia ad un diritto conquistato, un gesto apolitico, non una protesta, segnata dalla disperazione e dal pessimismo verso un sistema rappresentativo che ha tradito la sua missione. In questa condizione storico-spirituale dell’ odierno parlamentarismo si è insinuata la rinata destra estrema che, come all’inizio del XX secolo, sfrutta la sfiducia e la debolezza della classe politica per imporsi alla ribalta.

Una volta vinte le elezioni politiche del 2022, la destra ha costruito il mito del voto popolare come plebiscito. Si è narrata non solo maggioranza del paese, ma espressione del popolo italiano tutto (non mancano i rimandi continui agli “italiani che hanno dato il mandato al governo”). Una tale narrazione travisa per intero la logica costituzionale della nostra democrazia, incentrata sulla tutela delle voci della minoranza e sull’arginare il potere della maggioranza, e, considerandola insieme al tentativo di riforma costituzionale che l’attuale compagine governativa sta portando avanti, se ne può vedere l’obiettivo ultimo. L’instaurazione del presidenzialismo con una riforma costituzionale, abbinata ad una legge elettorale necessariamente di tipo maggioritario, ha il chiaro obbiettivo di identificare il leader vincitore in base al voto diretto del popolo, in cui quest’ultimo può totalmente rispecchiarsi.Una delega popolare che fa del capo del governo la personificazione della collettività. Un nuovo Leviatano che, in uno schema di totalitarismo plebiscitario, è legittimato a legiferare e governare esautorando la minoranza dal processo decisionale. Il fondamento di questo progetto è l’asserzione della destra di essere il rappresentante del popolo italiano che dà al popolo il potere di decidere il suo “capo”; in questo senso bisognerebbe ricordare la famosa “Sindrome di Tocqueville”: la responsabilità non si lega necessariamente alla possibilità di decidere, e quindi l’investitura popolare del nuovo Capo, in un sistema complesso e in cui le strutture statali sono depauperate della loro originaria forza, potrebbe portare ad un cortocircuito evidente, con l’esautoramento della democrazia.

Ma esiste il popolo di cui ci parla questa destra?

Partendo da un’analisi anche semplicemente numerica del voto alle elezioni politiche del settembre 2022 possiamo constatare che solamente il 64% del popolo è andato a votare e che la destra ha totalizzato il 44% dei voti. Già in questa semplice osservazione si esaurisce la narrazione del popolo italiano unito che dà il c.d. “mandato di governo” alla destra. Tuttavia, si potrebbe fare anche un’analisi più profonda del popolo della destra e verificare se, almeno quello, sia unito nel dare a Fratelli d’Italia la delega al comando.

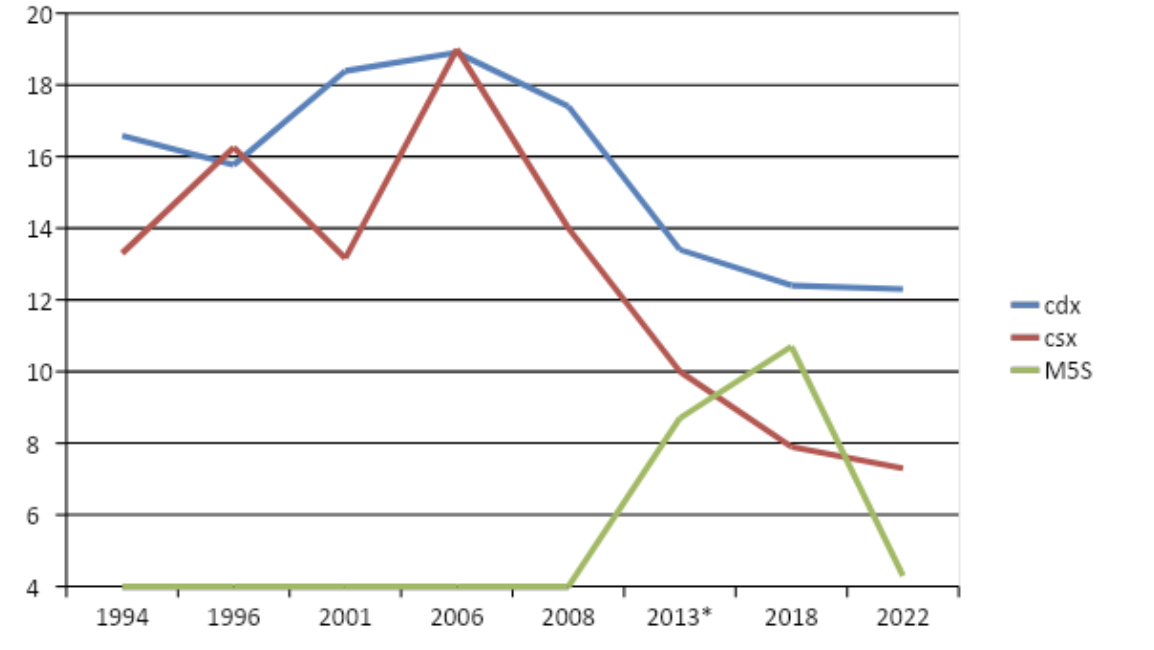

Fino al 2011 la destra era rappresentata unitariamente dalla coalizione guidata da Silvio Berlusconi, che era riuscito ad accentrare su di sé gli interessi del capitale finanziario, della borghesia imprenditoriale conservatrice e della piccola borghesia reazionaria, come testimonia il fatto che i tentativi di formare liste alternative erano sempre falliti. Solo in seguito alla sconfitta della coalizione di destra alle elezioni politiche del 2013, il cui l’elemento più interessante in realtà è l’ascesa del partito antisistema movimento5stelle (M5S) dotato di una forza politica rilevante, la leadership di Berlusconi viene messa in discussione e la coalizione si fraziona e si spartisce l’elettorato di riferimento, che rimarrà numericamente costante (circa 13 milioni di voti) dalle elezioni del 2013 (se si contano i voti espressi per la coalizione di centro guidata da Mario Monti, le cui liste, alle elezioni successive, sono confluite nella coalizione di centro-destra), a quelle del 2018 e del 2022.

Forza Italia (FI) mantiene il ruolo di rappresentanza a livello nazionale della borghesia imprenditoriale conservatrice e degli interessi del capitale finanziario, legato ad ambienti internazionali ed europei. In questa veste, il partito di Berlusconi diventa il riferimento del partito popolare europeo (PPE) in Italia, espressione di una borghesia liberal-conservatrice. La Lega vive un forte cambiamento dal 2011 fino all’ascesa di Matteo Salvini. Il partito del carroccio è sempre stato il punto di riferimento a livello territoriale della borghesia imprenditoriale conservatrice del nord-Italia ma, visto il declino della figura accentratrice di Berlusconi sul piano nazionale, Salvini cerca di affermarsi come loro rappresentante in Parlamento. Fratelli d’Italia (FdI) nasce dopo la fine del berlusconismo, a seguito di una scissione interna della destra estrema. Il gruppo guidato da Giorgia Meloni segue un approccio governista, avvicinandosi alle posizioni moderate della coalizione di centro-destra, caratterizzandosi mediaticamente come “moderati ma non troppo”. L’elettorato di riferimento rimane quello storico della destra estrema, ossia la piccola borghesia reazionaria periferica.

La coalizione si caratterizza quindi per la sua frammentarietà e per il fatto che parla in modi diversi ad elettorati diversi ma con la tensione di tutte le forze politiche a diventare il partito-sintesi di tutti gli interessi dell’elettorato di destra. La strategia di Salvini paga nel 2018, quando riesce ad affermarsi come leader del centro-destra, avendo raccolto l’elettorato prima legato a FI, e ad andare al governo alleandosi con il M5S. Tuttavia, il compromesso “populista” segnato, nel bene e nel male, da una sensibilità, soprattutto del M5S, ai temipolitici sollevati dagli ultimi della società (la percezione del migrante, la povertà, la precarietà etc.), non è gradito all’elettorato che la lega era riuscita a conquistare e, a seguito della crisi di governo causata proprio da Salvini per cercare di far cambiare rotta al governo, l’inesperienza della classe dirigente leghista lascia spazio al M5S per formare una nuova maggioranza parlamentare con la sinistra.

Si apre quindi nel centro-destra una nuova fase di crisi tra le forze politiche. FdI, dopo la serie di deludenti risultati elettorali dalla sua fondazione, nel 2019 comincia a beneficiare della decadenza delle forze alleate e, contestualmente, inizia la metamorfosi della sua dirigenza, che cerca di raccogliere i ceti delusi da FI e Lega. È la fine del filo-putinismo e dell’antieuropeismo e l’inizio dell’avvicinamento agli Stati Uniti, mantenendo tuttavia i richiami all’ideologia di partenza. I ceti rappresentati da FdI diventano molteplici: la piccola borghesia reazionaria, cherimane fedele ma ora è minoritaria, la borghesia imprenditoriale conservatrice, che al nord continua a votare lega alle elezioni locali ma ha bisogno di un rappresentante affidabile sul piano nazionale, e il capitale finanziario, che si divide tra FI e FdI e “tiene il piede in due scarpe” (lo scontro per assicurarsi il supporto di questo ceto tra i liberal-conservatori-popolari e FdI è diventato evidente nelle vicende preparatorie alle elezioni europee del 2024). La dinamica della coalizione di centro-destra appare quindi evidente: si tratta di un travaso di voti tra le forze politiche che, dalla fine del moderatismo berlusconiano, si stanno spostando sempre più a destra e che, in particolare FdI, stanno tentando di creare il partito unico della borghesia.

Astensione e flussi elettorali

Ci si potrebbe chiedere come abbia potuto la destra vincere le ultime elezioni pur non aumentando il numero di voti assoluti. La risposta la troviamo nei dati sull’affluenza e sui flussi elettorali. Prenderemo in esame le elezioni politiche avvenute durante la seconda repubblica e poi suddivideremo i dati in quattro periodi: l’era berlusconiana (1994-2011), i postumi dell’era berlusconiana (2013), ascesa dei movimenti antisistema (2018) e la fase attuale (dal 2022 ad oggi).

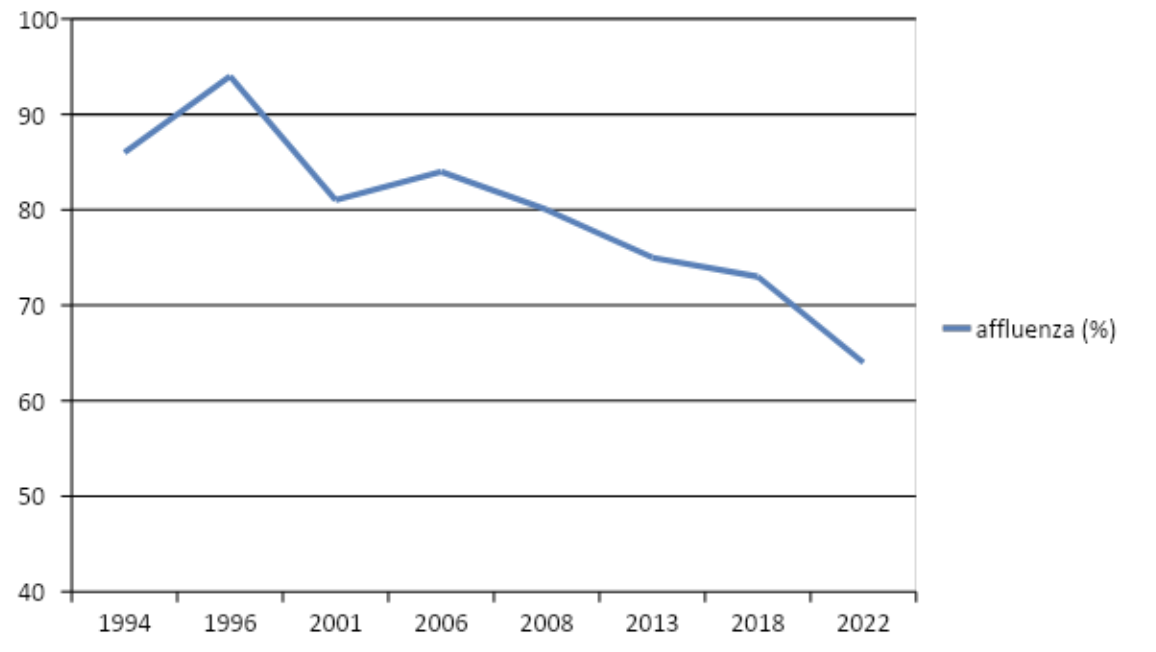

Nella seguente tabella (tab.1) sono illustrati i voti totalizzati (espressi in milioni) dalle coalizioni di centro-destra e di centro-sinistra alle elezioni per la Camera dei Deputati e nella tab.2 l’affluenza alle urne, in percentuale:

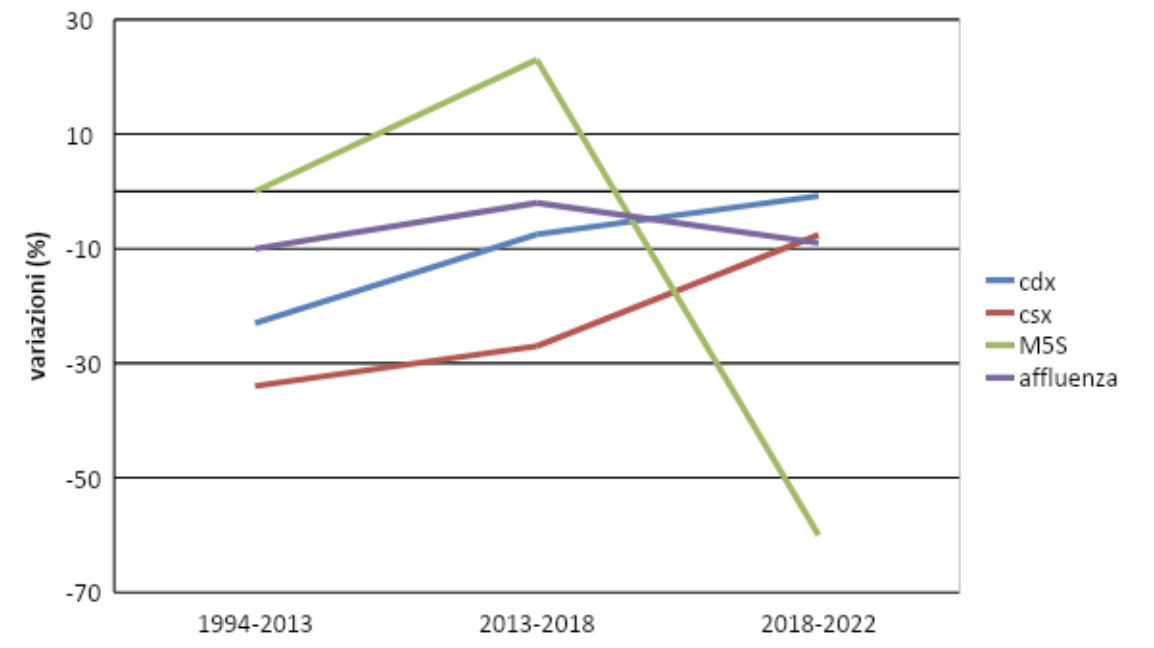

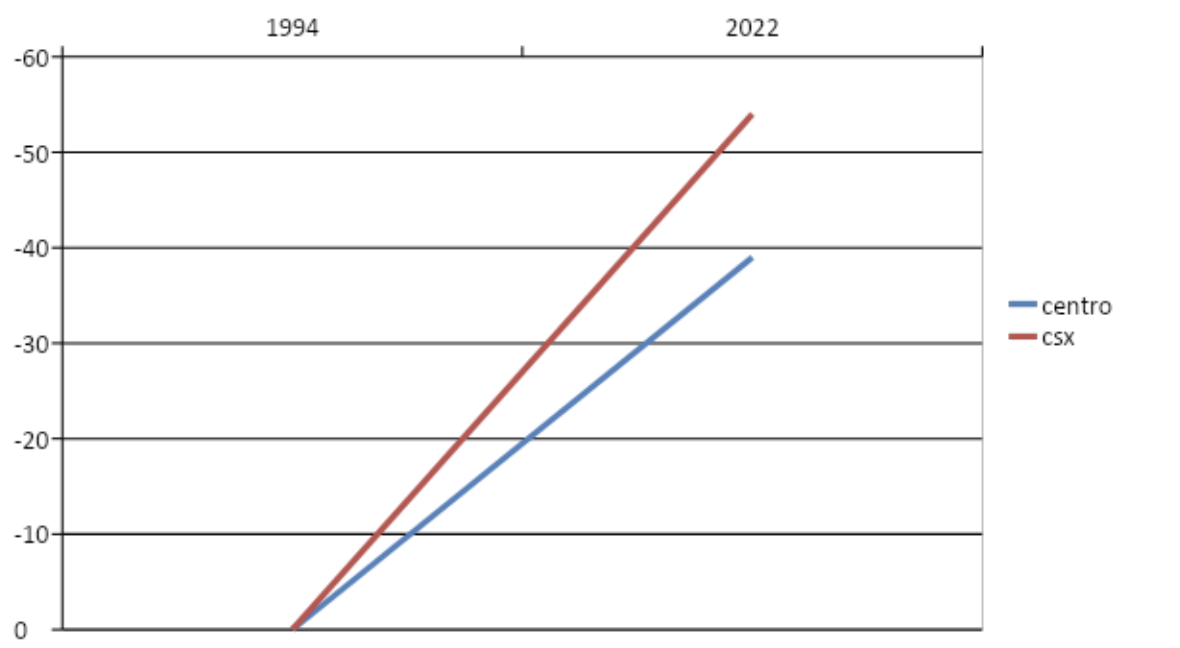

Nella prossima tabella (tab.3) sono illustrate, invece, le variazioni percentuali del numero di voti assoluti raccolti dalle coalizioni tradizionali a fronte del fenomeno dell’astensionismo e dell’ascesa del M5S:

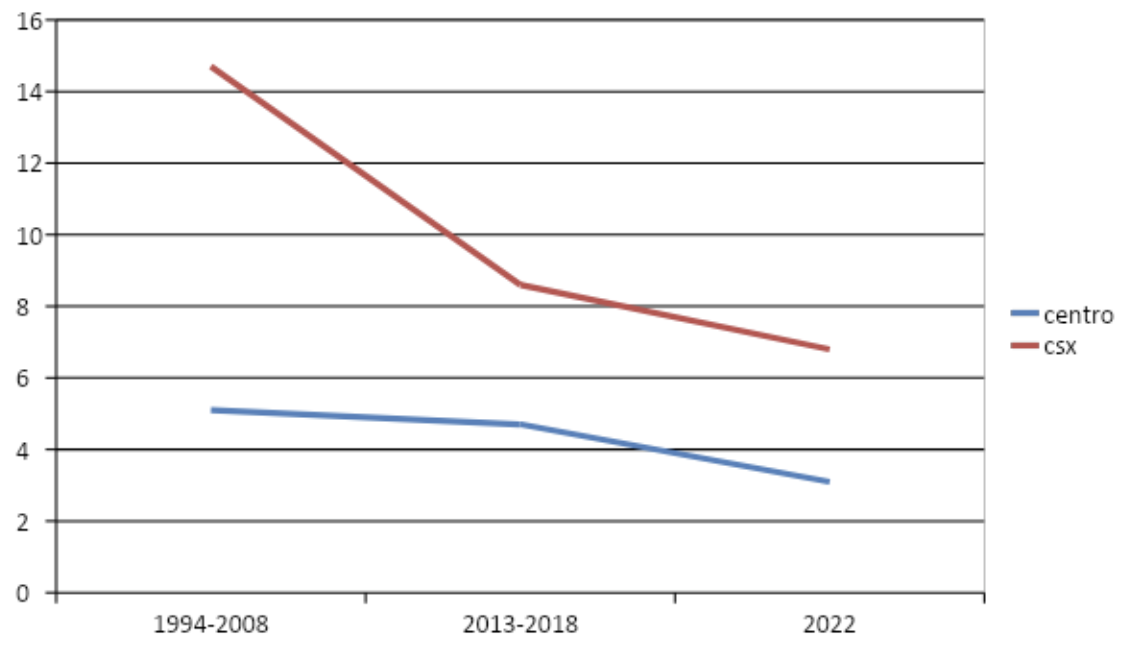

Il fenomeno che questi dati ci presentano è quello della crescente disillusione dell’elettorato nei confronti del sistema politico a seguito della crisi politica ed economica verificatasi nel 2011 e che portò alla formazione del governo Monti. Nel 2013 infatti si assiste non solo al primo calo di affluenza, che raggiunge i minimi storici della Repubblica (75%), ma anche al calo di voti assoluti sia del centro-destra che del centro-sinistra. A soffrire più di questo fenomeno è la coalizione di sinistra guidata dal segretario PD Pierluigi Bersani, che “ha non vinto” a causa del flusso del proprio elettorato verso l’astensionismo e verso il movimento antisistema M5S che, all’epoca e poi anche nel 2018, raccoglieva una parte dell’elettorato deluso dalle coalizioni tradizionali. Inoltre, se si dà uno sguardo ai dati sui flussi elettorali delle liste del centro, appare chiaro che l’elettorato che si è maggiormente astenuto è stato quello di sinistra (tab. 4 – rappresenta i voti assoluti raccolti dalle liste di centro, considerate a prescindere dalle coalizioni in cui si sono presentate, e dalle liste di sinistra espressi in milioni e tab. 5 – la variazione percentuale dal 1994 alle elezioni del 2022).

Come mai la sinistra, dopo il periodo dal 1994 al 2008, non è stata ritenuta capace di rappresentare il bisogno di progresso e di cambiamento dal suo stesso elettorato?

La crisi della sinistra

La fine della prima repubblica, ma in generale la c.d. “fine della Storia”, aveva illuso la classe dirigente dei partiti occidentali che il modo americano di vivere e pensare fosse la raggiunta mèta finale del processo storico e i partiti politici che in Europa, per più di un secolo, avevano proposto modelli alternativi di società affrontarono una vera e propria crisi d’identità, se non di esistenza. La transizione da forze progressiste a forze di governo nel nostro paese si è compiuta negli anni ’90 del secolo scorso e ha caratterizzato la nuova fase politica delle forze del centro-sinistra fino ad oggi. La fine del PCI e il collasso, nei tribunali, della DC hanno originato una classe politica senza una “casa”. La spinta ad un approccio maggioritario, caratterizzato dal bipolarismo di due macro aree, che di fatto nel paese reale non esistevano e forse non esistono nemmeno oggi, portò all’artificiosa creazione di due coalizioni che, con le dovute distinzioni tra le due aree, tendevano entrambe ad appiattire su una linea governista di stampo neo-liberale anche le tradizioni politiche più lontane da queste teorie. I primi sintomi della crisi della sinistra sono stati rappresentati emblematicamente nel film “Palombella Rossa” di Nanni Moretti, nel cui finale il protagonista, dirigente del PCI, in preda a una crisi d’identità mentre è alla guida della sua auto, finisce per schiantarsi nel Circo Massimo.

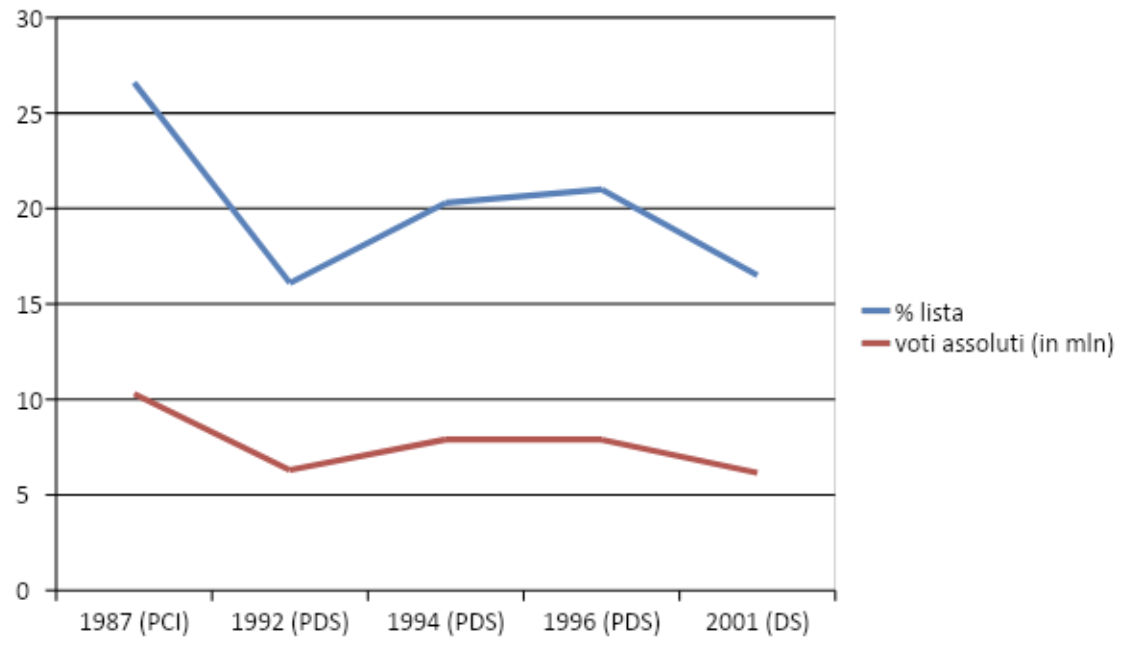

Questa transizione è stata accolta con numerosi dubbi dalla base dei partiti di sinistra, che già cominciava a diventare elettorato e ad abbandonare la militanza. Il caso del PCI, che dal dopoguerra aveva accompagnato e guidato i lavoratori e gli oppressi in mezzo secolo di lotte, è quello più rilevante. La c.d. “svolta della Bolognina” fu fortemente criticata dalla base, anche se accettata in osservanza della disciplina di partito (anche questo passaggio critico è documentato nel docu-film di Nanni Moretti “La Cosa”). La disillusione che comincia a serpeggiare nell’elettorato è evidente se si confrontano i risultati elettorali del PCI e delle liste che poi lo sostituirono nella seconda repubblica (tab. 6).

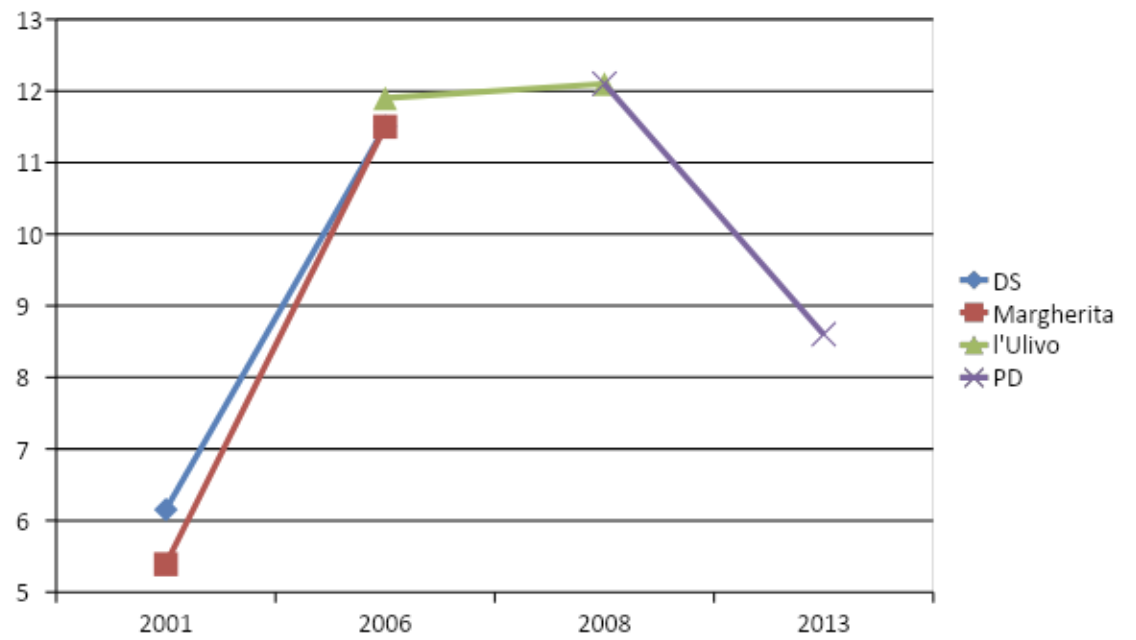

La fine della DC ha lasciato libere le sue anime di associarsi alla loro area politica più affine, quindi le correnti più progressiste si sono spostate nella coalizione di centro-sinistra, quelle più conservatrici nel centro-destra di Berlusconi. Il nuovo scenario fondato sulle grandi coalizioni in stile anglosassone comincia a generare, quindi, anche una mutazione genetica nelle strutture organizzative della sinistra. L’ingresso delle forze ex-democristiane, prima nelle coalizioni e poi nei partiti della sinistra, dà il via al formarsi di una struttura liquida, asservita più a logiche di clan che di scontro ideologico su terreno democratico. Con la nascita del partito unico l’Ulivo e poi del PD, si materializza l’ingresso definitivo di queste forze politiche nella sinistra. Elettoralmente il progetto realizza inizialmente una mera unificazione di due bacini elettorali (tab. 7):

La fase di transizione è quindi caratterizzata da un calo della fiducia dell’elettorato storico della sinistra, che continua a votare la coalizione ma non si rivede più nel partito che ne è il fulcro. L’elettorato rimasto fedele alla linea del partito dopo la svolta è rimasto sostanzialmente immutato, invece si è dispersa, prima in liste minori e poi nell’astensione,la parte che ne era rimasto deluso.

La linea governista del nuovo centro sinistra entra in crisi a seguito della crisi economica del 2008. La “scelta responsabile”, che diventerà un mantra per la dirigenza del PD, ma in realtà è coerente con le nuove premesse ideologiche, di appoggiare il governo tecnico Monti e le sue politiche di “austerità” porterà alla perdita di fiducia dell’elettorato della coalizione, colpito duramente dalla crisi e dalle politiche che la dovevano risolvere. Inoltre, un governo di unità nazionale con politiche impopolari, com’era quello Monti, unito ai numerosi scandali dell’era Berlusconi e al clima anti-politico ancora vivo dopo lo scandalo “mani pulite” avevano creato una diffusa disillusione nel sistema politico che, combinato alla sofferenza della crisi economica, alle elezioni politiche del 2013 generò una nuova rivoluzione del sistema politico con l’ascesa delle forze c.d. “populiste” e l’inizio dell’astensionismo come fenomeno strutturale (tab. 8).

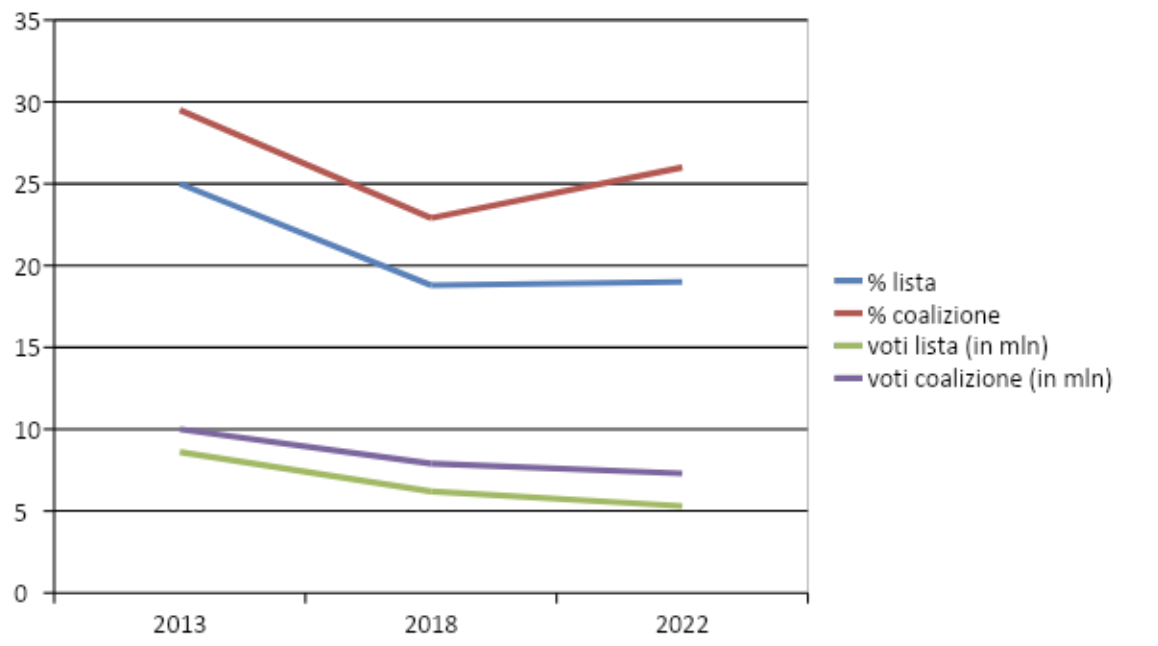

La “non vittoria” del 2013 e il mancato appoggio “dei 101” franchi tiratori all’elezione del Presidente della Repubblica portarono alle dimissioni e all’estromissione della dirigenza Bersaniana del PD e alla vittoria alle primarie di Matteo Renzi. La direzione politica che il nuovo segretario seguì nei temi storici della sinistra (politiche del lavoro, politica costituzionale, politica economica etc) portò al definitivo abbandono della tradizione precedente alla transizione. Alle elezioni europee del 2014, con un’affluenza al 57,2%, 8% in meno di quelle precedenti, il PD raccolse 11,2 milioni di voti, vincendo con il 40% dei voti, accorpando i bacini elettorali delle liste di sinistra che nel 2009 erano andate separate. Tuttavia la nuova linea ideologica della segreteria si rivelò presto impopolare nell’elettorato di sinistra e al referendum costituzionale del 2016 e, successivamente, alle elezioni del 2018 venne sconfitta.

Con la nomina a segretario di Nicola Zingaretti il partito intraprese un percorso di riavvicinamento alla tradizione social-democratica di tradizione europea, pur non tornando sulle posizioni precedenti alla transizione. Alle europee del 2019 il PD riconfermò il risultato deludente delle politiche del 2018. La nascita del governo “giallo-rosso”, il “Conte II”, espressione della maggioranza parlamentare formata da PD e M5S, nella fine del 2019, segnò un primo cambio di passo nella linea politica della dirigenza del PD, continuando il percorso di riavvicinamento alla tradizione social-democratica. La caduta del governo Conte II, realizzata da Renzi, portò il PD a riproporre la “scelta responsabile” in nome di un approccio governista e a sostenere il governo tecnico Draghi. Come era accaduto per il governo Monti nel 2012, caduto per il ritiro della fiducia da parte di Berlusconi, nuovamente Forza Italia si riposiziona a destra e causa la caduta del governo Draghi, forzando le elezioni. Alle elezioni del 2022, il PD, senza segretario, a causa delle dimissioni di Zingaretti, e con reggente Enrico Letta, senza una linea politica chiara, dovuta allo scontro interno tra le “correnti-clan”, e soffrendo nuovamente la compromissione con un governo tecnico, perde le elezioni raggiungendo il minimo storico della lista.

Alla fine del processo di transizione, quindi, il principale partito di sinistra è riuscito ad alienare la sua base storica dal proprio processo politico, dimezzando i propri voti dalla fine degli anni ’80 fino ad oggi, non considerando che nei voti attuali sono confluiti i voti dei cristiano-sociali, e passando da un tesseramento di 1.508.140 nel 1987 a un tesseramento di 150.000 nel 2023, un crollo del 90%. L’abbandono sistematico dell’approccio progressista, per abbracciare un governismo nel migliore dei casi di ripiego, delle tematiche care e sentite dalla base, per arrivare a rappresentare una la classe della c.d. Z.T.L., la borghesia che si ritiene illuminata, ma che tende sistematicamente a proteggere i propri interessi economici, e della struttura che era riuscita a coinvolgere gli iscritti e a farli essere parte di un movimento che, come scriveva Giorgio Gaber, voleva “cambiare veramente la vita”, hanno portato alla sconfitta alle elezioni del 2022, proprio nel momento in cui serviva una risposta concreta e progressista all’avanzare della destra. La classe dirigente attuale del PD, coinvolta in questo processo di smantellamento, non si è dimostrata in grado di capire il corso degli eventi e si è invece ritirata in un cinico governo dell’esistente che li ha portati ad essere soli di fronte all’oscuro risultato di anni di neo-liberismo: un rinato populismo di destra radicale, che ripropone slogan, temi e politiche di un’epoca che pensavamo aver superato, ma con cui in realtà non siamo mai riusciti a fare i conti fino in fondo.

Che fare?

La crisi della sinistra e il consolidamento delle classi conservatrici intorno a un nuovo “capo” ci chiamano all’appello della storia. L’astensionismo passivo e la ritirata degli oppressi dal campo politico non significano l’assenza di disagio sociale, di aspirazione a vivere liberi, e la destra reazionaria questo lo sa bene. La nuova riforma costituzionale e la propaganda della stabilità, del popolo unito, sono gli strumenti per il congelamento del sistema parlamentare e della dialettica politica, per instaurare un sistema di c.d. democrazia illiberale, commissariata dai rappresentanti di un nuovo patto tra capitale e piccola borghesia.

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente polarizzazione e dall’ascesa di forze anti-democratiche, emerge la necessità impellente di rianimare lo spirito combattivo tra coloro che si sono sentiti abbandonati e deboli nel nostro sistema. È indispensabile contrastare l’influenza della destra, che minaccia di erodere i diritti e le libertà fondamentali, ponendo al centro della riflessione l’urgenza di dare vita a un partito autenticamente social-democratico. L’obiettivo primario di questo rinnovato partito dovrebbe essere quello di guidare saggiamente la politica, evitando il costante ritiro di fronte alle derive illiberali che, se trascurate, rischiano di consolidare le posizioni della destra. In questo contesto, il partito deve reincarnarsi come strumento di emancipazione per gli emarginati e i vulnerabili della società. La sua missione dovrebbe essere quella di rappresentare i lavoratori, che non hanno più la forza egemonica di un tempo ma si ritrovano sfaldati e atomizzati nelle nuove strutture del capitale, coinvolgendoli attivamente nei processi decisionali e sostenendoli nelle loro lotte quotidiane per un’esistenza dignitosa.Un partito social-democratico che si riappropri di una visione politica alternativa per il futuro del paese e che ponga al centro la partecipazione attiva dei cittadini al governo, anziché subirne passivamente le conseguenze spesso vessatorie. Un partito che mobiliti le persone in difesa della dignità umana, sia a livello nazionale che internazionale, creando una rete solida e coesa con i partiti simili in tutto il mondo.Un elemento cruciale di questa rinascita dovrà essere la costruzione di una rinnovata rete internazionale dei partiti social-democratici, che favorisca un’azione coordinata e organica del movimento progressista in tutti i paesi. Solo attraverso una collaborazione globale tra le forze politiche progressiste e un impegno condiviso per i valori democratici fondamentali si potrà contrastare efficacemente l’ascesa delle forze illiberali. La rifondazione di un partito social-democratico rinato e rivitalizzato rappresenta l’unica risposta concreta e proattiva alla minaccia anti-democratica. Un tale partito dovrà agire come baluardo contro le derive illiberali, difendendo i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, mobilitando la società e riconnettendosi con il cuore pulsante della democrazia.

In secondo luogo bisogna vigilare e agire tempestivamente per non dare la possibilità alla destra di avere l’iniziativa politica su temi dirimenti per il nostro tempo, contestarlo decisamente quando non è ancora riuscito a raccogliere consenso e opporgli resistenza ad ogni passo ovunque si manifesti. Oggi il terreno principale di uno scontro del genere è la riforma costituzionale del c.d. “presidenzialismo all’italiana”, che minaccia la tenuta strutturale del sistema democratico parlamentare in cui viviamo e che va ostacolato con ogni forma di contestazione disponibile. Non bisogna limitarsi, in situazioni del genere, alla semplice denuncia “aventiniana”, ma bisogna mobilitarsi in tutti i campi della vita civile per fermare questo attacco frontale alla democrazia.

In terzo luogo serve una giusta politica rispetto alle altre forze democratiche, che vanno prese come sono e non come si vorrebbe che fossero. Questo scenario ci obbliga, infatti, a chiamare a raccolta forze diverse ma decise a impedire il ritorno di un passato di decadenza e sfacelo, per battere le vie di un rinnovamento radicale della nostra vita politica e della nostra cultura. Questo perché la destra è un fenomeno feroce ma instabile; si sforza di instaurare il suo monopolio politico distruggendo o inglobando gli altri partiti non riuscendo, però, superare le contraddizioni irrisolvibili tra le classi che intende rappresentare. Ciò si rivela plasticamente nel contrasto tra la demagogia anticapitalistica da destra-sociale (e.g. l’episodio della tassa sugli extra-profitti delle banche) e la politica del più brigantesco arricchimento del grande capitale e la tutela di interessi costituiti di piccoli gruppi che godono di privilegi a dir poco feudali (e.g. i balneari). Insistere sulle contraddizioni intrinseche nell’inesistente popolo della destra, quindi, è la via giusta per riuscire a fratturarne il fronte elettorale. Serve un fronte unico popolare che unisca tutti gli strati della società che sono, o saranno, vittime del processo di affermazione della destra reazionaria. Un’unione tra le forze politiche che intendono democraticamente la politica e vogliono un paese che non sia servo di interessi particolari e distruttivi.

Questo significa che bisogna organizzare una lotta per la difesa dei diritti costituzionali acquisiti nel 1946 allargando il fronte anche a tutte le tradizioni politiche che scrissero la carta fondamentale e alle forze politiche che oggi rappresentano, anche se in maniera più o meno efficace, cosciente, o progressista, le classi dei non privilegiati; una lotta per la pace, per ostacolare l’escalation militare in occidente e per favorire, invece, una soluzione pacifica e rispettosa del diritto internazionale ai conflitti tra le nazioni; una lotta che sia fatta di grandi mobilitazioni di lavoratori, di cittadini, di donne e di uomini per mostrare che le scelte scellerate della destra cadono sulle spalle di tutti; ma soprattutto una lotta contro l’astensione, oggi ai massimi storici, che è una lotta per il riscatto e per il progresso contro la sfiducia e l’individualismo.

Solamente unendo le forze democratiche in ogni fronte della vita dei cittadini, dalle scuole alle università, dal lavoro alla vita sociale, dal governo dei comuni a quello della nazione, è possibile fermare “la resistibile ascesa di Arturo Ui” e lanciarsi, con rinnovato vigore, nella costruzione di un futuro di giustizia sociale e uguaglianza sostanziale.

Autore

Federico Mastroianni

Autore

Classe 2001, ma mi sento molto più vecchio. Studente di Giurisprudenza a Roma, aspirante giornalista (infatti mi piace molto scrivere), ma anche suonare la chitarra. E questo è quanto.