L’articolo uscito recentemente su British Vogue dal titolo Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? ha dato voce ad un sentimento probabilmente già molto diffuso, generando un acceso dibattito sui social. Le donne eterosessuali stanno davvero cominciando a tenere le loro relazioni private per un sommesso e generalizzato senso di vergogna nell’avere un fidanzato?

Uno dei punti più interessanti dell’articolo è come si è riconfigurato il paradigma delle relazioni eterosessuali, fino a ribaltarsi del tutto: se un tempo avere un fidanzato (e marito) era uno dei principali obiettivi di una donna – per ragioni sociali, economiche, culturali e religiose – oggi non è più così. Non è più un risultato e anzi, sembra forse qualcosa di cui doversi giustificare. Quante volte ho sentito dire dalle mie amiche, e da me stessa in passato, che il proprio partner fosse diverso pur essendo un uomo? Quanti TikTok vediamo ogni giorno di ragazze che affermano di odiare gli uomini, come status politico, ma allo stesso tempo hanno un fidanzato?

Questa tendenza era già stata riassunta nel brillante saggio breve, caso letterario in Francia nel 2020, Odio gli uomini di Pauline Hermange:

Dai mi butto, ve lo confesso: io odio gli uomini. Ma proprio tutti? Sì, tutti. A priori ne ho un’opinione molto bassa. È strano perché in apparenza non sarei minimamente legittimata a odiare gli uomini. Ho persino deciso di sposarne uno e, a oggi, mi tocca ammettere che lo amo molto. Ma ciò non mi impedisca di chiedermi perché gli uomini siano come sono. Vale a dire degli esseri violenti, egoisti, pigri e vigliacchi. E perché in quanto donne saremmo tenute ad accettare con eleganza questi difetti – che dico, queste tare – proprio mentre gli uomini ci picchiano, ci violentano, ci ammazzano

L’articolo di Chanté Joseph fa un ulteriore passo in questo discorso riguardo la vergogna, il fastidio o il vero e proprio odio delle donne verso gli uomini come status politico. Infatti, in un passaggio, l’autrice scrive: “Come donne eterosessuali, ci stiamo confrontando con qualcosa che ogni altro orientamento sessuale ha dovuto fare i conti: la politicizzazione della nostra identità”. E, in effetti, per una donna oggi essere in una relazione eterosessuale non è più necessario, scontato o dovuto. Anzi, è a tutti gli effetti una scelta che comporta non pochi rischi visto che, come sottolineato da Hermanage, la violenza sulle donne è ancora un tema attuale e la maggior parte dei femminicidi sono compiuti da proprio da partner o ex partner.

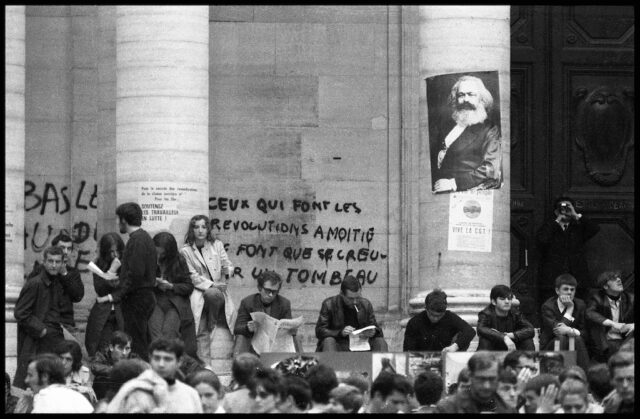

Uno dei grandi problemi dell’eterosessualità, nel 2025, consiste nel non essere stata in grado di reinventarsi. Mentre l’universo queer si espandeva ed esplorava la propria identità e le relazioni, nell’immaginario collettivo le coppie eterosessuali sembrano fermi in case beige con la scritta “live, love, laugh” sul muro. Ma non è solo questo, si tratta anche di un orientamento sessuale (per lo più) strettamente ancorato alla monogamia e alla famiglia nucleare. Va da sé che essere in una relazione eterosessuale non sia più tanto “cool” nel 2025 e che sia facile associarla ad un orientamento politico quantomeno “tradizionalista”. Proprio per questo, negli USA pare che avere un fidanzato sia una cosa da Repubblicani. E, aggiungerei, forse sempre da questa associazione tra l’eterosessualità e i “valori tradizionali” nasce il bisogno delle persone politicizzate a sinistra (specialmente donne) di “giustificarsi” se si sposano o hanno figli.

Questa concezione di donna come moglie e madre implicitamente sottomessa, insoddisfatta e “poco femminista” è radicata nel pensiero femminista degli anni Settanta, quando – giustamente – un’intera generazione di donne ha fatto di tutto per slegarsi dal ruolo coatto di casalinga e madre. Non esiste ancora un paradigma di relazione eterosessuale che possa essere empowering per una donna.

Ma è davvero così? Le relazioni eterosessuali ci condanneranno per sempre a ricoprire questo ruolo e per questo dovremmo vergognarcene? Oppure è possibile reinventarle?

Temo non esista ancora una risposta univoca a questa domanda. Ci sono però due aspetti urgenti da trattare riguardo le relazioni eterosessuali. Il primo è legato alla nostra concezione di amore romantico e alla cultura del posesso. Probabilmente, queste tematiche sono attuali anche in relazioni non eterosessuali, ma va da sé che è nelle dinamiche uomo-donna che si consumano i maggiori episodi di violenza. Un nuovo paradigma di relazioni sentimentali meno tradizionali e legate al possesso potrebbe partire da quello che nel saggio Il capitale amoroso (2022) di Jennifer Guerra viene indicato come agape, ossia l’amore incondizionato basato sull’altruismo e la comprensione, slegato dalle relazioni romantiche e, aggiungerei, dal possesso e dalla necessità di ottenere qualcosa.

In questo saggio, Guerra tratta i cinque tipi di “amore” presenti nell’antica Grecia, ognuno con un suo specifico nome e significato: eros, ludos, sorge, mania, pragma e – appunto – agape. L’amore non come scelta esclusiva che fa mettere il partner prima di tutto, che taglia fuori amici e vita sociale chiudendosi nella coppia, ma un amore inteso come pratica collettiva e pubblica. Uscire, dunque, dal prototipo di famiglia nucleare borghese che ha intrappolato le donne in un ruolo monolitico, così da arrivare ad un modello di coppia che possa contenere al suo interno anche il femminismo.

Il secondo aspetto, strettamente legato al primo, riguarda il tema della cura: un peso che ricade generalmente solo sulle donne. Se la cura ci rende deboli, schiave di uomini che non sanno fare una lavatrice e di bambini urlanti, come può essere qualcosa su cui costruire la società? Nel saggio Who cares? How to Reshape a Democratic Politics Joan C. Tronto auspica ad un’equa ridistribuzione della cura per vivere in un mondo più democratico. La cura quindi non intesa come schiavitù che ingabbia le donne, ma come pratica su cui rifondare la società. Questo permetterebbe, da un lato, agli uomini di essere più responsabili. Il bias riguardo la cura è concreto: come sottolinea Tronto, più si affida la cura solo ad una determinata fetta di popolazione (donne, persone migranti…) più sembrerà il loro inevitabile destino biologico. Per questo, una equa ridistribuzione della cura permetterebbe anche alle donne in relazioni eterosessuali di non finire confinate in un ruolo svilente, ma di preservare la loro carriera e le loro passioni, in un modello di coppia sicuramente più empowering di quello tradizionale.

Cosa ne sarà dunque delle relazioni eterosessuali? Continueranno ad esistere, ma dovranno trovare una nuova forma che riesca, da un lato, ad incorporare la crescente indipendenza femminile, così che avere un fidanzato non sia più motivo di vergogna. D’altra parte, un nuovo paradigma per le relazioni eterosessuali permetterebbe anche agli uomini di trovare nuovo posto in una società in cui perdono sempre più terreno, privati della loro funzione secolare di breadwinner per la propria compagna.

Autore

Romana naturalizzata milanese, attualmente trapiantata in Olanda. Leggo e scrivo (tanto) e parlo (troppo) per lo più di come l'arte possa essere uno strumento per costruire una società più giusta. Femminista arrabbiata, ma anche astrologa (praticamente tutto ciò che gli uomini etero odiano, ho anche la frangia)