Prima delle grandi manifestazioni di queste ultime settimane, c’erano i piccoli cortei manganellati dalla polizia. Prima del trend, c’era lo shadowban per ogni contenuto social che includesse le parole Palestina o Gaza. Nell’ultimo mese, poi, la questione palestinese è uscita dai circoli dell’attivismo politico per approdare finalmente, o più probabilmente strategicamente, non solo sui feed social, ma anche in programmi televisivi, sulle riviste di moda mainstream e nei testi delle canzoni.

Appelli, copertine e collaborazioni si stanno via via moltiplicando. Ma più che di consapevolezza, sembra trattarsi di una corsa al riposizionamento. Dopo anni di silenzio, e in certi casi di complicità con un sistema che ha tentato di occultare il genocidio, ci si affretta a schierarsi per non essere accusati di indifferenza.

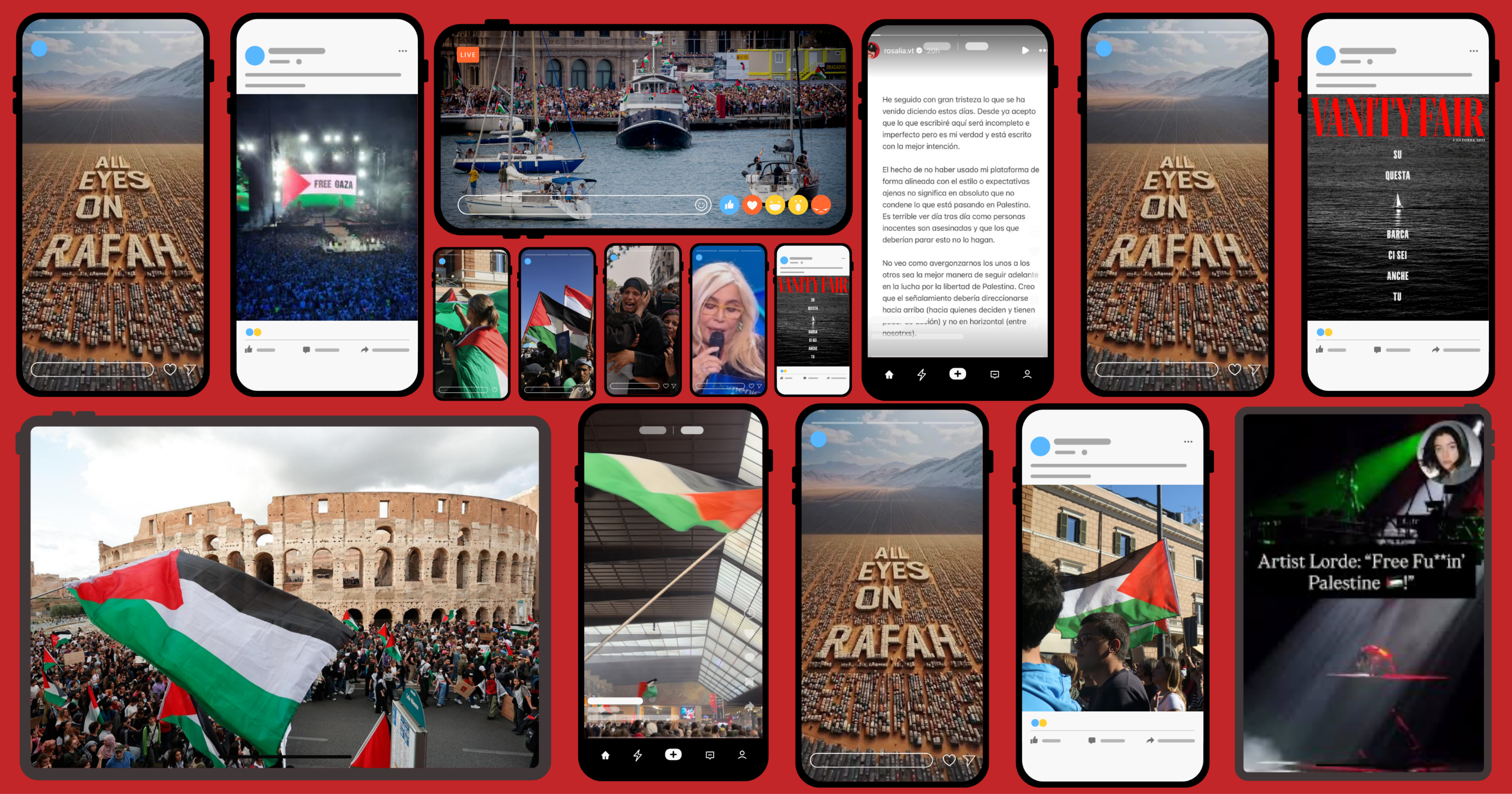

Nelle piazze come nei social, cresce una nuova sensibilità e la questione palestinese diventa mainstream, rischiando di essere affrontata come il BLM: durante il movimento Black Lives Matter, i social si sono popolati di immagini patinate di protesta, orde di utenti si disegnavano pugni chiusi sul volto, scrivevano “BLM” sul petto e nella bio del profilo, piangevano in telecamera per mostrare il loro sostegno alla causa. Il dolore diventava contenuto, una lotta radicalmente politica si trasformava in estetica dell’empatia.

Comincia ad accadere lo stesso con la Palestina. La questione palestinese riempie i feed, le copertine, le passerelle digitali, ma troppo spesso si riduce a un gesto performativo, a un modo di mostrarsi “dalla parte giusta”, ora che è così evidente cosa sta facendo Israele.

La corsa al riposizionamento

Nell’ultima settimana Vanity Fair, nota rivista di moda, ha iniziato a pubblicare post sulle manifestazioni e sui blocchi in tutta Italia, mettendo al centro delle manifestazioni la solidarietà alla Global Sumud Flotilla. La narrazione adottata dalla rivista sembra più concentrata sull’estetica delle proteste che sulla realtà che sta vivendo il popolo palestinese. Sul profilo Instagram della rivista è stata persino pinnato un post con l’immagine di una barchetta e la scritta “Su questa barca ci sei anche tu”, accompagnata dal testo: «Dissentire serve. Fare sentire la propria voce serve. Scendere in piazza serve».

La giornalista Carla Monteforte ha messo in luce l’ipocrisia di questa presa di posizione: appena quattro mesi fa Simone Marchetti, direttore della rivista, intervistava tra elogi e lusinghe, Adam Mosseri, statunitense e israeliano, a capo di Instagram, ovvero la piattaforma responsabile delle politiche che hanno portato allo shadowban dei contenuti palestinesi, favorendo la narrazione di Israele promossa da Meta. Ora, dopo due anni di silenzio, la rivista ha scelto di esporsi sul tema, solo quando è diventato sicuro farlo.

Non solo Vanity Fair, anche Antonella Clerici durante la trasmissione “È sempre Mezzogiorno” su Rai1, ha parlato della situazione a Gaza come «un massacro» e ha affermato che «ormai non si può restare indifferenti davanti a quanto accade», sottolineando la sofferenza dei bambini palestinesi e citando le parole del cardinale Pizzaballa. Clerici ha parlato in maniera velata di Palestina, sempre dal lato umanitario e mai politico. Lo ha fatto nella stessa rete, che, solo un anno prima, faceva leggere a Mara Venier un comunicato dell’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, per prendere le distanze dalle parole del cantante Ghali, che aveva osato pronunciare una cosa tanto divisiva e minacciosa come “Stop al genocidio”. Il comunicato letto da Venier esprimeva «solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica», menzionando «la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas», senza mai fare riferimento alle migliaia di palestinesi uccisi fino a quel momento, all’assedio e all’occupazione della Palestina.

Cantanti, influencer, riviste, e celebrità hanno improvvisamente scoperto la necessità di parlare di Palestina, com’era già successo con la campagna performativa “Eye on Rafah”, un’immagine creata con l’intelligenza artificiale che ritraeva la distruzione di Gaza, condivisa nelle storie di Instagram.

La questione palestinese è diventata puramente estetica, si cancella la questione coloniale, l’autodeterminazione, la resistenza. I palestinesi non sono più soggetti politici, ma un post da condividere. Un’estetizzazione del dolore, dell’attivismo e della resistenza. Non tanto per convinzione politica, quanto per paura: la paura di essere accusati di indifferenza, di perdere follower o quote di mercato. Nel dubbio, si sceglie la via più sicura, ovvero azioni performative, collaborazioni “solidali” che permettono di schierarsi solo quando farlo è ormai culturalmente accettabile.

Quando un messaggio politico diventa contenuto di marketing, rischia di svuotarsi di significato. Questi riposizionamenti social sono in gran parte depoliticizzati, spinti più dal desiderio di appartenenza che da una comprensione profonda della questione. Come già avvenuto con il rainbow washing e il greenwashing, anche qui assistiamo alla trasformazione di una causa reale in strumento di ripulitura reputazionale. Una vetrina di buone intenzioni, utile a mascherare anni di silenzio e disimpegno.

Un nuovo colonialismo

Questa dinamica non è isolata. È il riflesso di un meccanismo più profondo, che mostra come anche il sistema dei simboli — le immagini, le campagne, i discorsi — sia diventato un campo coloniale. Il Nord globale, che per secoli ha drenato valore e risorse dal Sud globale, oggi continua a farlo in modo diverso: appropriandosi dei linguaggi e delle narrazioni dei popoli colonizzati.

Il colonialismo contemporaneo non si manifesta solo nel controllo militare o economico, ma nella produzione culturale attraverso i media, la moda, i trend, le narrazioni digitali. È un colonialismo che agisce sull’immaginario, sugli spazi del racconto e della rappresentazione. Così come il capitalismo ha sempre estratto valore da terra, risorse e forza lavoro, oggi estrae valore simbolico dalle lotte stesse.

Solidarizzare con la Palestina, soprattutto quando lo fa un brand, significa spesso trasformare la resistenza di un popolo colonizzato in un prodotto culturale. La sofferenza collettiva diventa contenuto da pubblicare, estetica da imitare, strumento di posizionamento morale. In questo processo, i soggetti politici vengono neutralizzati, la resistenza palestinese perde il suo carattere radicale e fortemente politico e si riduce a un’estetica della solidarietà, un gesto morale da performare, utile a generare engagement e consenso. Ciò che accade è una doppia operazione, da un lato si monetizza la lotta, dall’altro la si depoliticizza. La logica capitalista, che tutto trasforma in merce, riesce anche qui a incorporare e svuotare le forme di opposizione.

Ed è proprio qui che si misura la responsabilità di chi comunica. Perché non basta “parlare” di Palestina, serve farlo in modo coerente, continuativo, politico. Non è un male che le industrie si aprano al dibattito politico. Anzi, è auspicabile. Ma la differenza la fanno la coerenza e la continuità. Esporsi solo quando fare altro sarebbe inaccettabile, o quando la causa diventa un trend da cavalcare, non è attivismo ma opportunismo. Il rischio è che la Palestina diventi un tema da campagna pubblicitaria. E che dietro gli slogan e le collaborazioni resti intatto il vuoto politico di un sistema che continua a scegliere le cause solo quando convengono.