Robert Capa in persona parla de The falling soldier, la sua foto più celebre, in un’intervista radiofonica alla NBC nel programma “Hi! Jinx”. La registrazione è stata trovata solo nel 2013 da Brian Wallis (all’epoca curatore capo del Centro Internazionale di Fotografia), su eBay, messa in vendita a 99 centesimi da un privato del Massachusetts, che a sua volta ne era entrato in possesso in un mercatino.

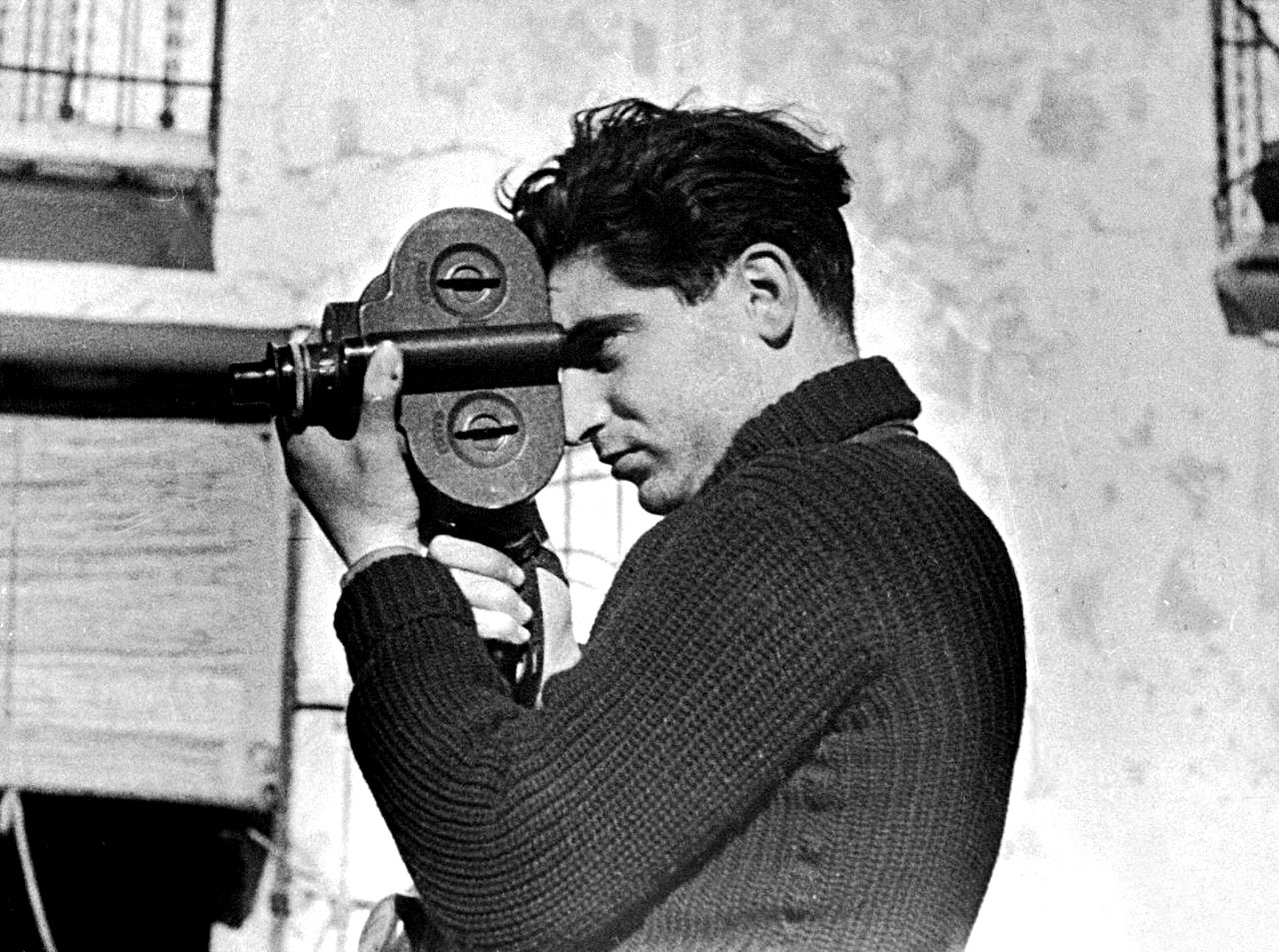

Un soldato che cade a terra nel momento in cui una pallottola gli attraversa la pelle. Le braccia spalancate, la mano che ancora non lascia andare il fucile, il baricentro spostato dall’impatto col colpo, troppo indietro perché quel soldato resti in piedi. Un corpo che muore, l’ombra che si allunga su quella che sembra essere una collina. Nel settembre del 1936, in molti persero la vita sul fronte di Cordoba, nella guerra civile spagnola. Uno di loro, mentre cadeva, venne catturato da colui che viene spesso definito il “primo fotoreporter di guerra”: Robert Capa, pseudonimo di André Friedmann, fotografo di origine ungherese.

La foto più celebre di Robert Capa è stata pubblicata su Life nel 1937 e cattura l’istante in cui la morte di un corpo si accompagna alla caduta. Quel piccolissimo intervallo nel quale accadono entrambe le cose, fermo per sempre, è ciò che ha reso la foto tanto celebre e ha inevitabilmente aperto il dibattito etico su cosa sia giusto fotografare (e poi pubblicare) in guerra. E, circa 40 anni dopo, sulla sua autenticità. Bastò il “primo fotoreporter” (in realtà non fu il primo in assoluto) per aprire uno squarcio su cui quella classe di professionisti non ha ancora dato risposta univoca e definitiva. E ad oggi, con professioni sempre più fluide e l’evidente progresso tecnologico e delle comunicazioni, una risposta univoca appare quasi impensabile. Ancor più impossibile sarebbe farla davvero rispettare.

Se questo compito fino a qualche anno fa era affidato solo a veri e propri fotoreporter, ora tutto passa dove una frazione sempre più grande delle nostre vite si consuma: sui social assistiamo anche alle guerre. E guardarne gli effetti non è più stata una scelta. Trovarsi a faccia a faccia con le morti più violente è diventato un affare quasi quotidiano, qualcosa che “capita”, che ci obbliga ad accrescere la nostra consapevolezza dell’orrore e la realizzazione che alcune cose purtroppo non accadono solo nei film, ma che alimenta anche un senso di estraniamento, di distacco, di abitudine, nonché di assuefazione.

Quelle immagini sono il prodotto di un fare-senza-filtrare che è proprio di questo tempo in cui si chiede onestà assoluta, ma si basa tutto sull’apparenza. E questa superficialità sembra bloccarci anche quando proviamo ad andare più a fondo, quando proviamo a indagare la natura di una professione che, come altre, sta quasi morendo o la natura dei conflitti che tale professione immortala. In meno di un ventennio, andare oltre questa barriera, questo limite che la velocità dei social e di tutto il resto ci ha imposto, è diventato sempre più difficile.

Perfino Civil War – che diversi definiscono potente, eccezionale, coraggioso – è per certo un ottimo prodotto, anche coraggioso, ma su molti temi sembra dare solo uno spunto, genera una scintilla troppo faticosa da tenere in vita. In altre parole, è come se lanciasse il sasso e poi nascondesse la mano. Apre parentesi che fanno riflettere, ma non le chiude. Lo stesso senso di quasi-incompiuto, di riflessione che nasce solo successivamente al consumo delle immagini di guerra (e non proprio nel “mentre” per la loro potenza) – o che, peggio, ci lascia totalmente indifferenti come alla visione dell’ennesimo action di guerra – è quella che si genera dopo essersi imbattuti in foto o video, per lo più fatti da persone comuni, poi postati sui social.

L’ultimo film di Alex Garland è di fatto un road movie, e parla del viaggio che dei giornalisti e fotogiornalisti scelgono di intraprendere per documentare gli ultimi istanti prima della caduta del presidente. Gli Stati Uniti, dov’è ambientato il film, sono infatti divisi dalla guerra civile, ma i ribelli sono sul punto di prevalere e, quindi, far cadere il presidente. Il punto di vista non dà appoggio né a una parte né all’altra, anzi, raffigura individui appartenenti a diverse generazioni che osservano tutto e stanno proprio nel mezzo.

Ma in Civil War, spostare lo scontro su un territorio che nel secolo breve non fu campo di battaglia, gli Stati Uniti, mentre tutti gli altri, in un modo o nell’altro, avevano lo scontro nelle loro terre, non è un argomento abbastanza approfondito per fare da fulcro. La guerra non è narrata in modo abbastanza costante da essere il baricentro. Il focus non è sul dove o sul come si combatte, sulle armi, o su chi si fa la guerra (ovvero gli statunitensi – che sarebbe stato un punto molto interessante da sviluppare). È una guerra come se ne erano già viste, che avrebbe potuto aver luogo dovunque, che non dà un ulteriore senso al film per il luogo, il come o il quando si svolge.

Anche volendo, non ci sarebbe stato comunque il budget per farlo diventare un “vero” film di guerra. 50 milioni, il più alto budget mai fissato dalla casa di produzione indipendente A24, non sarebbe bastato. Ma neanche il “non avere scelta” – e quindi direzionare il focus su fotogiornalismo – è bastato perché quest’altro centro di gravità (che poi è quello effettivamente scelto) fosse esaustivamente sviluppato. Una chiave di lettura in cui la guerra è volutamente fuori focus è quella in cui il conflitto è ormai scontato, qualcosa a cui ci si è abituati col tempo, un presente in cui si è immersi e dalla cui violenza ci si estrania e allo stesso tempo ci si adatta. In questo senso, la distanza dalla guerra sarebbe stata giustificata e anche un mezzo per riflettere. Forse, nella volontà di accontentare sia un pubblico autoriale che più vasto, di fare un film “totale” vista la tematica scottante che contiene – ovvero la divisione interna alla società statunitense – ne è uscito un prodotto che sta col piede in due scarpe, sebbene entrambe davvero belle, ma comunque prive di una loro metà.

Ad un mese dall’uscita di Civil war e a settant’anni dalla morte di Robert Capa, nel mondo reale, invece il peso delle immagini di guerra ricade sempre più spesso nelle mani di chi il disagio lo vive. Le vittime si caricano della comunicazione e della documentazione degli eventi. I padri fotografano le figlie, le figlie i fratelli, i fratelli gli amici. E pur volendo evitare la retorica, ciò che si incontra più spesso in guerra è la morte e il sangue degli altri, la fame e la migrazione forzata, la sofferenza per la perdita e la perdita del precedente senso di quotidianità. Seppur le feste techno di Kiev possano tirarci su di morale, ricordarci che resta altro oltre lo scontro bellico, non si può ignorare il sangue sparso a Gaza, la fame del Sudan o il ritorno materiale delle trincee che si progetta di edificare su duemila chilometri del fronte ucraino. La relativa diffusione degli smartphone è stata il tramite che ha permesso una documentazione così fitta e proficua, ma allo stesso tempo pericolosa – ovviamente per chi scatta o chi è ritratto. Ogni professione ha una propria deontologia. Vincent Lavoie, storico della fotografia e autore de “L’affaire Capa”, riassume quella del fotogiornalismo i tre parole: autenticità, integrità e veridicità.

Se il protagonista o l’aspirante tale è tenuto a conoscerla, non si può pretendere o aspettarsi lo stesso da chi professionista non lo è. Già solo in questo si afferma la necessità di avere una figura specializzata alla narrazione del presente, tramite parole o immagini. Ma molti sono i motivi per cui ce n’è bisogno: il primo è sollevare da un peso ingiusto chi non sceglie di prenderselo, ma se lo ritrova addosso e per mancanza di alternative o dovere morale deve farsene carico.

Pochi anni sono bastati per abituarsi a vedere il dietro-le-quinte di qualsiasi cosa. Anche il lutto, al quale abbiamo sempre collegato l’assenza, spesso è superato con la condivisione sui social del proprio dolore e di quell’esperienza a cui avevamo sempre associato un’insondabile solitudine. Alle foto e ai reportage tradizionali si sono aggiunti trend, meme, vlog, spesso adattati con ironia e consapevolezza ai conflitti, ma che talvolta hanno assunto risvolti inquietanti. Dai soldati dell’IDF che parlano del tempo necessario a sgozzare un bambino palestinese come se nulla fosse, a soldati che usano i giocattoli di bambini che hanno obbligato a fuggire o ucciso o espongono biancheria intima femminile su un muro, per poi mettercisi in posa per una foto. Osservando tali immagini si sente una sensazione di disturbo, di ripugnanza. Il fatto che molto probabilmente non le abbia scattate un fotoreporter, ma una persona qualsiasi, un altro soldato o soldatessa, lascia il dubbio sull’ingenuità: si è reso conto davvero di cosa ha fatto? Chi ha scattato provava la stessa sensazione di inquietudine che proviamo noi? O era sereno? Chi aveva in mano lo smartphone in quel momento si era quantomeno estraniato dalla violenza o ne era partecipe? Se non c’era ingenuità, allora si tratta di crudeltà gratuita? Si tratta di crudeltà gratuita? Quanto spesso, a noi persone comuni, capita di fotografare i momenti di gioia? E quanto invece in uno stato di tristezza?

Forse questo è il più grande cambiamento nella fotografia di guerra avvenuto dai tempi di Robert Capa: chi abbiamo sempre immaginato come “neutro” – di massima integrità – triste, estraniato o compassionevole, era invece probabilmente felice. Forse stanco, ma comunque partecipe, complice, e chissà che poi non abbia chiesto di ricambiare il favore.

Il nuovo confine della fotografia si è spinto negli angoli più bui dell’agire umano. Con l’abitudine di immortalare tutto, si è arrivati a postare cose che ripensandoci neanche faremmo o di cui ci vergogneremmo negli ambienti in cui recitiamo la nostra parte di brave persone. Eppure, proprio quella crudeltà (o ingenuità che fosse, comunque ingiustificabile) ci ha messo di fronte alle immagini più vere, quelle in cui si scoprono i pensieri che con gli altri tratteniamo. I social per quanto impostati, falsati, basati sull’apparenza, anche se distorti ci ritraggono. Per questo, per qualche strano meccanismo, contengono sempre la nostra essenza. Se ciò non avviene necessariamente a livello individuale, ciò accade sempre ad un livello più collettivo. Da quando sono nati, i social sono sempre stati utili per tracciare le parabole di molti fenomeni sociali. Se presenti sui social, lì le tendenze della società non possono fare a meno di apparire per ciò che sono. Basta epurarle dal superfluo su cui invece, come singoli, ci soffermiamo.

Tornando a Robert Capa e al suo Falling soldier, per molto tempo si è dibattuto sulla veridicità della scena ritratta. Il primo a instillare il dubbio fu Phillip Knightley, giornalista australiano, nel 1975, concentrandosi sulla didascalia, che indirizzava verso una lettura più politica e sentimentale che fattuale, sulla testimonianza di O’Dowd Gallagher e sul labile legame che intercorreva tra didascalia e articolo a cui era legata (che su più pagine riportava fotogrammi di un film di propaganda commentati da Hemingway, che stando nello stesso articolo avallerebbero la lettura propagandistica della foto).

Knightley dedica relativamente poco spazio alla sommaria inchiesta sulla foto in sé. Nella maggior parte del suo saggio, “The first casualty. From Crimea to Vietnam: The War Correspondant as Hero, Propagandist, and Myth Maker”, riflette invece sulla deformazione delle notizie di guerra, per via degli intenti o gli usi propagandistici del materiale raccolto. Critica soprattutto il racconto per parole e quell’implicita sottomissione dell’immagine alla scrittura, si eliminerà solo negli anni ‘90.

Per quanto gli elementi e gli interventi nel dibattito sulla veridicità, sull’autenticità dell’immagine siano molti, la querelle sul Falling soldier vede soprattutto contrapporsi Knightley e le sue incisive tre pagine sulla questione e Richard Whelan, biografo ufficiale di Capa. Tutto il caso, impostato come una causa in tribunale, è ricostruito nell’Affaire Capa di Lavoie.

Alle sue tesi sulla deformazione del contenuto dell’immagine tramite la didascalia o una sua messinscena sempre per fini di propaganda, Knightley aggiunge la testimonianza di O’Dowd Gallagher, cronista sudafricano, che sostiene che Capa si sia recato su un campo di addestramento e abbia architettato l’intera scena. In un secondo momento però Gallagher non sarà più ugualmente sicuro delle sue affermazioni.

Whelan risponde alle accuse portando il resoconto del lavoro di Capa di quel giorno dell’estate 1936, che sarebbe coerente e proverebbe come la foto inquisita sia parte degli eventi accaduti quel giorno sul fronte, smontando Gallagher. Ma il dubbio resta. A questo punto si inserisce l’indagine scientifica dell’immagine. Ogni dettaglio è analizzato come in una qualsiasi indagine criminologica, tuttavia non si avevano negativi, archivi completi. Whelan riesce poi a inquadrare il tutto nel susseguirsi degli eventi con più precisione e il soldato acquisisce un nome: Federico Borrell Garcìa. Per Whelan questa è la svolta definitiva.

Le ricerche scientifiche continuano. Nel 2013 è scovato un audio che si credeva perduto per sempre in cui lo stesso Capa parla dello scatto (è quello di cui si parla a inizio articolo). Lo stesso Richard Whelan, che per anni aveva cercato materiale per ripulire l’immagine compromessa di Robert Capa, non ha mai ascoltato la voce del fotografo, essendo morto nel 2007, prima del ritrovamento della registrazione. Nel ‘95 è ritrovata la “valigia messicana”, anch’essa data per persa, che conteneva circa 4500 negativi di scatti di Robert Capa, Gerda Taro e David Seymour effettuati tra 1936 e 1939 in Spagna, ma che sarà data all’International Center of Photography di New York solo nel 2007.

Nel 2023 una ricerca spagnola sembra invece decretare la falsità dello scatto, eseguito da un Robert Capa di 22 anni al suo primo incarico. Indipendente dalla verità storica, la nostra (giusta) ossessione per la vicenda parla più di noi che di Capa, che comunque ammette di aver creato un personaggio dal coraggio indomito mentre nella realtà sapeva bene quando nascondersi per sopravvivere.

La nostra morbosità nella ricerca della verità, nel capire se chi doveva raccontare quella storia era effettivamente stato leale o no nei nostri confronti, è ciò che resta maggiormente. Ma è veramente la verità che cerchiamo? O la stessa difficoltà di andare in profondità, quella sottile di Civil War e della natura istantanea dei social, ha progressivamente trasformato questa ricerca in un’ansia di condanna? Se questo mancato rispetto della deontologia fosse effettivamente avvenuto il tanto citato soldato che cade perderebbe all’istante la propria potenza: dall’essere una persona che muore, diventerebbe “un complice di Capa”, che cade, ma poi si scuote le sterpaglie di dosso e si rialza. E Capa sarebbe un traditore, uno che è sceso a compromessi con la sete di successo, chiudendo per un attimo gli occhi sull’etica del

fotogiornalismo.

Oggi che il confine tra realtà e finzione è ancora più sfumato dalla tecnologia, dalle possibilità che offre – tra cui creare falsi senza neppure simulare la scena – siamo incastrati dal continuo dubbio della verità, che ci apparteneva anche prima, ma che oggi è spinto all’ennesima potenza.

Che rispetti autenticità, integrità, veridicità o meno, The falling soldier appartiene ormai all’immaginario comune. Le milioni di immagini odierne, seppur ben più crude e dolorose, probabilmente resteranno conservate nei database di qualche piattaforma, nell’attesa che la storia le riscopra, mentre per noi saranno perse per sempre o ridotte a un ricordo sommario e confuso che le contiene tutte, mentre chi le ha scattate ha sorretto un peso più grande di quanto avrebbe mai dovuto sostenere. Robert Capa seguì cinque conflitti bellici, immortalando alcuni degli scatti – senza dubbio autentici – più significativi dello scontro e della vita in guerra. Dopo aver seguito la guerra civile spagnola, la seconda guerra sinogiapponese, la seconda guerra mondiale, la guerra araboisraeliana, morirà con la macchina fotografica tra le mani, per una bomba antiuomo, durante la prima guerra in Indocina, il 25 maggio 1954, settant’anni fa.

Autore

Nata tra i monti Lepini, non è che la montagna mi piaccia poi così tanto. Leggo, scrivo, arrivo sempre in ritardo ma cerco di compensare con l'impegno che metto nelle cose. Se potessi vivrei in viaggio, nel frattempo mi accontento di immaginarmi giornalista, una di quelli che raccontano mondi lontani. Che poi così lontani non sono.