Ogni sistema di potere si regge su un vocabolario. La lingua è un terreno di conflitto, un dispositivo attraverso cui si definisce chi appartiene al mondo dicibile, chi è degno di essere pianto, chi viene relegato all’invisibilità, e così via. Sylvia Wynter, scrittrice e teorica giamaicana, ne ha parlato lungamente nel suo lavoro. Wynter ci dice che l’idea stessa di “umanità”, così come è stata costruita dalla tradizione occidentale, è il prodotto di una grammatica coloniale. Nelle sue parole, quella che definisce “colonialità dell’essere” descrive il processo attraverso cui il linguaggio ha tracciato una frontiera ontologica, distinguendo tra il soggetto pienamente umano, portatore di razionalità, e l’altro: il colonizzato, il subalterno, il non-cittadino, ridotto a funzione, a dato, a rumore di fondo.

Ogni volta che il linguaggio disegna un confine, delimita anche il perimetro del possibile. Le parole decidono chi può essere ascoltato e chi rimane confinato nell’eco. Questa dinamica, nata all’interno della logica coloniale, continua a operare nel modo in cui i media occidentali raccontano il mondo. Ogni titolo, ogni didascalia, ogni verbo scelto per descrivere una guerra, un genocidio, un conflitto, è un atto politico, perché le parole precedono, giustificano, e rendono possibile. Questo è il punto: ogni discorso pubblico (politico, giornalistico o istituzionale) è un dispositivo di legittimazione. La grammatica che usiamo per dire la violenza, decide il grado di realtà che attribuiamo a ciò che accade. Dire “ci sono state delle vittime” non equivale a dire “sono state uccise delle persone”, perché nel primo caso la violenza è un evento, nel secondo è un’azione. Il primo registro dissolve la responsabilità, il secondo la nomina. In questa, apparentemente minima differenza grammaticale, si nasconde un preciso posizionamento in cui c’è chi è degno di essere nominato e chi può restare anonimo, chi è soggetto di storia e chi resta un effetto collaterale.

Il linguaggio della neutralità, quello che viene definito dai media “oggettività”, è la forma più sofisticata di violenza simbolica. La sua presunta imparzialità serve a mantenere l’equilibrio del potere senza interromperlo. È un linguaggio disciplinare, addestrato a cancellare la causalità, a trasformare la devastazione in statistica o “operazione”, la repressione in “sicurezza”. È in questo campo semantico che il dolore diventa amministrabile, ridotto a cifra e reso innocuo.

Quando le morti vengono tradotte in grafici o in tabelle, ciò che si perde non è solo la biografia delle vittime, ma la possibilità stessa di un lutto politico. Come ha ben spiegato Achille Mbembe, filosofo camerunense, l’amministrazione della morte è il cuore della necropolitica: la sovranità non si esercita solo nel decidere chi deve morire, ma anche come quella morte deve essere detta, rappresentata, archiviata. Nel caso palestinese, questa economia discorsiva raggiunge la sua forma più evidente. Le bombe “cadono” (non vengono lanciate), le vittime “muoiono” (non vengono uccise), gli attacchi “scoppiano” (non vengono pianificati): la lingua stessa produce la cancellazione della volontà politica. Ciò che resta è un universo grammaticale dove il potere non ha mai un volto, e le sue vittime non hanno mai un nome. È una sintassi strategica che sposta la violenza dal dominio dell’intenzione a quello della fatalità.

La neutralizzazione del soggetto agito e la trasformazione del massacro in evento astratto non sono ovviamente nate con l’era dei media digitali o nell’ultima manciata di anni. Quando l’impero britannico parlava di “spedizioni punitive” o la Francia coloniale di “pacificazioni”, il linguaggio già mostrava la stessa logica di cancellazione soggettiva. Nel mondo post-coloniale, questa grammatica si è adattata ai mass-media e ai rapporti di forza contemporanei. Oggi vediamo che, per esempio, le notizie su Gaza oscillano tra “risposta israeliana” e “ritorsione palestinese”, ma quasi mai tra “aggressione israeliana” e “vittime palestinesi”. Questo spostamento semantico testimonia una continuità tra la logica coloniale e la necropolitica contemporanea: la voce del soggetto subalterno viene cancellata, l’agente della morte raramente nominato, e la differenza tra chi conta come “umano” e chi no, resta definita dal discorso egemonico.

La lingua, oggi, non serve più a descrivere il reale, il suo obiettivo è preservare un ordine simbolico in cui la morte palestinese non genera scandalo. Judith Butler, in “Frames of War: When Is Life Grievable?”, ha raccontato come alcune vite siano riconosciute come degne di lutto e altre no. È la cornice discorsiva a stabilire quali morti contano e quali possono essere assorbite nel rumore di fondo della cronaca. L’asimmetria del lutto diventa un meccanismo di gerarchia morale in cui piangere o non piangere diventa un atto politico. La morte, nel linguaggio dei media occidentali, è selettiva e il lutto selettivo è una tecnologia di potere, non una semplice distorsione narrativa. Quando una morte è raccontata in dettaglio, quando si dà nome, volto, infanzia, relazioni, quella morte diventa un trauma collettivo. La comunità si riconosce in essa, produce empatia, reagisce. Quando, invece, la morte viene trattata come statistica, il corpo sparisce. La violenza si dissolve. È il meccanismo attraverso cui la società stabilisce chi appartiene al cerchio della compassione e chi ne è escluso.

Orlando Patterson, parlando di “morte sociale”, descriveva la condizione degli schiavi privati della propria identità linguistica. Lo stesso principio vale per i popoli colonizzati, l’annullamento discorsivo è una forma di annientamento. La riduzione a cifra, a bollettino, è una cancellazione dell’essere. Nel lessico mediatico occidentale, i palestinesi vengono spesso rappresentati attraverso numeri o categorie astratte. Gli israeliani, invece, vengono nominati: hanno nomi, età, relazioni. La statistica diventa così lo strumento con cui il potere regola l’attenzione collettiva, trasformando la violenza in informazione e la tragedia in routine. Questa gestione linguistica è il sintomo di una gerarchia epistemica che decide chi può essere soggetto e chi resta oggetto della storia. Rompere questa asimmetria significa restituire linguaggio, e dunque umanità, a chi è stato reso invisibile.

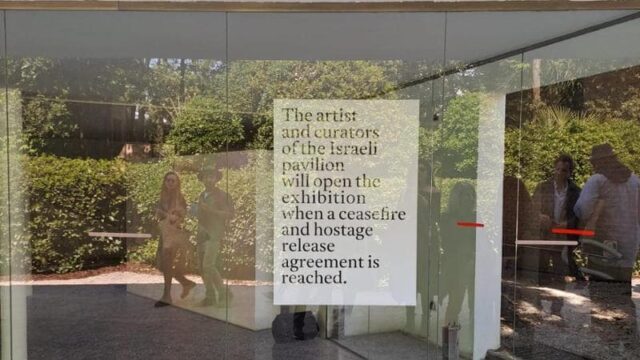

Lo stesso potere linguistico che regola la guerra, regola anche la sua contestazione. Le piazze che si mobilitano per la Palestina vengono spesso descritte come “disordini”, “blocchi”, “devastazioni”. Il lessico dell’ordine pubblico sostituisce quello della partecipazione. È una scelta strategica che mira a trasformare le cose: da solidarietà a disturbo, da rabbia a pericolo, da comunità a folla. Ogni parola funziona come cornice percettiva, perché chiamare una protesta “devastazione” orienta lo sguardo verso la minaccia, mentre chiamarla “partecipazione di massa” la sposta nel registro della dignità politica.

Per questo motivo, il linguaggio – oggi più che mai – non è solo strumento: è il nostro campo di rivolta.

Disinnescare il linguaggio dominante non equivale semplicemente a correggerne le distorsioni o a denunciarne i bias impliciti: significa metterne in questione le premesse ontologiche e quindi le categorie attraverso cui produce soggetti, ordina le gerarchie e naturalizza la violenza. Decostruirlo è una pratica politica che implica la ridefinizione dei criteri di realtà.

Interrogare le parole con cui raccontiamo la guerra, la morte o la sofferenza significa interrogare i regimi di verità che le sostengono. In questo senso, la riflessione sul linguaggio, lungi dall’essere un esercizio di stile, è una condizione per la possibilità stessa di una politica della giustizia. Finché le parole continueranno a operare come dispositivi di esclusione, la violenza potrà riprodursi senza scandalo. Restituire al linguaggio la sua dimensione critica, sottrarlo alla neutralizzazione tecnica e restituirgli densità etica, significa aprire uno spazio di responsabilità collettiva.

Si tratta di riconoscere che ogni ordine del discorso contribuisce a definirne i confini, senza la pretesa di credere che la parola possa redimere il mondo. È in questa consapevolezza che il linguaggio smette di essere un campo neutro e diventa il luogo stesso del conflitto.

Per non lasciare queste riflessioni solo punti astratti: un articolo del IMEDD (incubator for Media Education and Development) mostra come nei titoli dei grandi media occidentali la morte di israeliani viene frequentemente descritta come “killed” (ucciso) e associata a “massacre”, “brutal murder”, “lynching”, mentre le vittime palestinesi sono più spesso presentate come “dead” (morte) senza agente esplicito. Un’analisi di Middle East Eye evidenzia come la scelta della voce passiva (“bombs dropped”, “airstrikes hit”) in molti casi serva a eliminare il soggetto dell’azione e a deumanizzare i palestinesi, presentandoli non come persone, ma come “collaterali”. Questo duplice meccanismo (assenza di soggetto e uso della forma passiva) ha l’effetto di sollevare l’agente dallo sguardo critico, mentre la morte, nel caso dei palestinesi, diventa un evento inevitabile più che un atto compiuto.

Autore

Martina Maccianti

Autrice

Martina Maccianti scrive per decifrare contemporaneità e futuro. Tra linguaggio, desiderio e utopie, esplora nuove visioni del mondo, cercando spazi di esistenza alternativi e possibili. Ha scritto per le riviste L’Indiscreto, The Bunker, In allarmata radura. Nel 2022 ha fondato un progetto di pensiero e divulgazione chiamato Fucina.