Il padiglione di Israele torna alla Biennale di Venezia dopo due anni di assenza, aprendo una riflessione sulla relazione tra potere, spazi e mondo dell’arte.

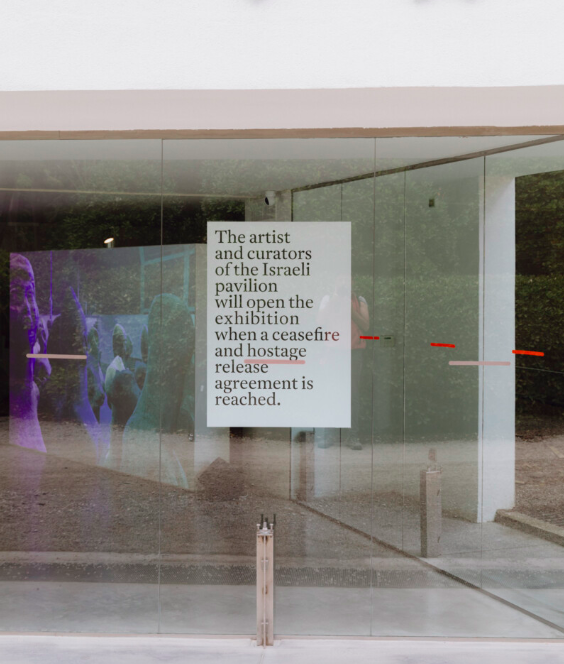

L’assenza, e importante sottolinearlo, non è dipesa dalla volontà di Biennale. Nel 2023 infatti, la curatrice Ruth Patir preferì non aprire la sua mostra al pubblico (dopo averla già allestita) fin quando non sarebbe stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. La questione degli ostaggi rimane dunque centrale in questa scelta di protesta. Anche nel 2025 in occasione della Biennale di Architettura, il Padiglione di Israele rimase chiuso ufficialmente per “rinnovare il proprio padiglione”, secondo quanto dichiarato dal Ministro della cultura israeliano. In nessun caso, quindi, Biennale ha avuto un ruolo attivamente decisionale e politico in merito. Quest’anno, il Padiglione di Israele rimane formalmente chiuso per ragioni tecniche, ma gli artisti israeliani avranno comunque uno spazio espositivo all’interno dell’Arsenale.

Confermare la concessione di questo spazio mentre da due anni e in atto un genocidio nei confronti del popolo palestinese ha sollevato un’ondata di sconforto nei confronti delle istituzioni artistiche: da tempo infatti Anga (Art Not Genocide Alliance), e altri gruppi di attivisti del settore artistico, chiedono l’esplicita esclusione di Israele dalla Biennale di Venezia e da altri spazi artistici italiani. Come strategia di dissenso, ovviamente, queste associazioni hanno invitato al boicottaggio, a partire da Biennale.

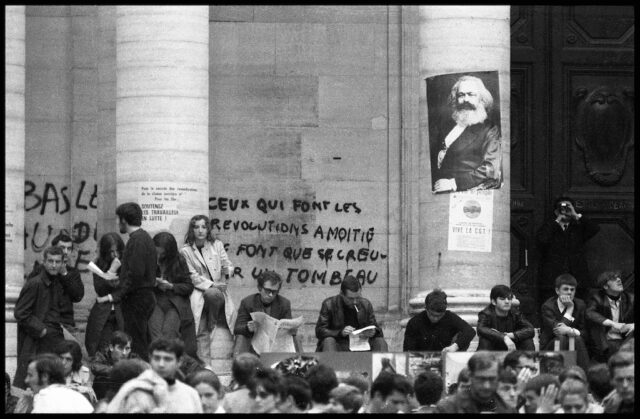

Citando il filosofo Michel Foucault, esiste un rapporto trialettico tra potere, conoscenza e spazio. Riprendendo questo pensiero, anche il geografo critico Edward Soja afferma che “lo spazio e fondamentale per ogni esercizio di potere”: proprio per questo, concedere uno spazio ad uno stato il cui governo sta portando avanti una politica genocidaria da due anni, rinforza e afferma ancora una volta il suo potere e la sua impunita.

Abbiamo deciso di parlarne con Noemi Tarantini, content creator d’arte (conosciuta su instagram e tiktok come @etantebellecose) che denuncia le contraddizioni del settore artistico da un punto di vista soprattutto sociale e politico.

Cominciamo da un tema che trovo molto importante in questo momento: l’importanza degli spazi fisici per la riproduzione del potere. Questa questione è attuale e urgente rispetto all’ennesima conferma della presenza di un Padiglione di Israele durante la Biennale di Venezia.

Quello che sta succedendo con il padiglione di Israele anche a livello metaforico è perfetto per parlare di riproduzione del potere: il padiglione storico è in ristrutturazione, quasi una botta di fortuna, perché così hanno dovuto dargli un padiglione più piccolo nell’Arsenale, che tra l’altro ironicamente si chiama “Sala d’armi G”. Già a livello simbolico questa cosa riflette quello che sta succedendo a livello geopolitico e il dibattito pubblico: si, Israele è da condannare, ma lo facciamo entrare dalla porta di servizio.

Le posizioni che si stanno prendendo sono sconfortanti. Spostandoci negli spazi digitali ed editoriali, ho l’impressione che stiano perdendo tutti i comportamenti tossici della politica spiccia. La proposta di un autore di Artribune di una generica pace… mi ricorda il campo largo in politica quando per abbracciare gli interessi di tutte e tutti – o, meglio, i propri – non si fa l’interesse di nessuno.

Non pensano neanche all’impatto che questa proposta potrebbe avere concretamente su artisti palestinesi che magari hanno perso membri della famiglia in questi due anni… sembra che l’arte sia staccata dalla realtà e viva in un mondo tutto suo, quando in realtà è parte integrante della società.

Ogni giorno abbiamo a che fare con l’ombra dell’assenza dell’arte. Lo sentiamo con rammarico, soprattutto operatori del settore e studenti, che non è più tra noi e se c’è è solo in qualità di ipermerce ma non ha più la sua indipendenza. Ci è rimasta solo un’idea dell’arte, quella romantica per giunta.

Il punto è che l’opera d’arte è parte della società e continua a vivere in essa.

Sì, ma per fare questo dobbiamo riprendere in mano il concetto non solo d’arte, ma di gesto artistico. Se lo sostituiamo con il concetto di segno, allora tutto è uguale e ha pari dignità. Se invece deve essere legittimato dal sistema dell’arte, allora è ovvio che non vale niente.

Questo caso relativo al Padiglione è stato molto diverso da quanto accaduto anni fa con il Padiglione della Russia, quando gli artisti hanno rinunciato spontaneamente alla partecipazione e tutt’ora non sono mai tornati durante tutto il protrarsi del conflitto.

Parlo di double standard per semplificare, ma le due situazioni hanno delle diversità che aiutano il sistema dell’arte a scagionarsi. Nel caso della Russia, fu il curatore stesso a dire “non partecipiamo” e tuttora non partecipa. Sul caso di Israele invece, ho letto di recente un articolo di Artribune a cura di Giulia Guiame in cui vengono poste una serie di domande a Biennale. L’ultima è: se la Russia si è autoesclusa, come la mettiamo oggi col fatto che c’è un genocidio in corso?

Biennale ha semplicemente risposto che, per statuto, devono mettere a disposizione un padiglione per ogni Stato riconosciuto dal nostro paese (nda: la riposta in questione è la seguente “Come è noto, alle Biennali Arte e Architettura possono prendere parte come partecipazioni nazionali tutti i paesi ufficialmente riconosciuti dall’Italia che fanno richiesta”) .

È come se l’istituzione non fosse dotata di una testa. Questo dovrebbe farci preoccupare: se a un organismo autorevole come biennale non è permesso avere senso critico, allora la credibilità di tutte le istituzioni culturali è minata.

Cosa pensi del boycott?

Non c’è neanche da discuterne, mi sembra il minimo. È l’unica cosa che possiamo fare per farci sentire, è il nostro unico strumento davanti ad anni di genocidio. Poi, il tema della prossima edizione saranno le tonalità minori, quindi anche la marginalità e le marginalizzazioni, le disuguaglianze e gli squilibri di potere, le ferite inferte e sofferte. Deduco che saranno imprescindibili riflessioni sulla decentralizzazione e sulla decolonialità nelle istituzioni culturali, insomma si parlerà di responsabilità, soprattutto verso il continente africano. Ma come potremo prenderle sul serio sapendo che rimarranno solo parole? Che all’ostensione di opere non seguiranno ripensamenti di governance, ad esempio? E, oltretutto, come possiamo accettare sermoni paternalisti da chi razzola malissimo? Biennale è piena di contraddizioni (basta guardare gli sponsor), ci sta bene così?

Le istituzioni che volevano hanno già, più o meno, iniziato la loro transizione verso un ripensamento museologico delle loro collezioni in chiave decoloniale. Quelle che non l’hanno ancora fatto, se non hanno iniziato neanche davanti ad un genocidio, crolleranno presto. Il punto è che questo sarebbe un momento fertilissimo per il dibattito sull’arte: qui si tratta proprio di ripensare l’istituzione-museo, e noi non lo stiamo facendo. Sta crollando la percezione rispetto all’ONU, all’UNESCO, stanno tutti sperimentano un calo enorme di fiducia della popolazione, figurati musei che sono i figli naturali del colonialismo. Sta crollando tutto l’impianto museale occidentale.

Per tornare al boycott, a me sembra una cosa elementare, eppure c’è gente che rema contro anche a questa iniziativa. Gente che dice di occuparsi di divulgazione dell’arte o si fa chiamare attivista per l’arte, che parla di pace quando si dovrebbe parlare di genocidio, vuol dire che c’è una spaccatura nel mondo dell’arte anche per come andrebbe raccontato. O, semplicemente, le logiche clientelari sono arrivate anche nella divulgazione. C’è un grande problema di responsabilità: cos’è l’arte? è mero intrattenimento? Almeno ce lo diciamo e basta.

Autore

Romana naturalizzata milanese, attualmente trapiantata in Olanda. Leggo e scrivo (tanto) e parlo (troppo) per lo più di come l'arte possa essere uno strumento per costruire una società più giusta. Femminista arrabbiata, ma anche astrologa (praticamente tutto ciò che gli uomini etero odiano, ho anche la frangia)