Il governo Meloni, attraverso il ministero dell’università e della ricerca (MUR), sta promuovendo da mesi una riforma strutturale della governance universitaria, con l’obiettivo di rendere gli atenei sempre più allineati, politicamente, alle linee governative.

L’ultima notizia riguarda una proposta avanzata da Galli della Loggia, che mira a ridefinire la composizione dei CdA degli atenei, con gravi ripercussioni sull’autonomia degli stessi e sulle condizioni di precarietà del personale. La bozza, elaborata dalla Commissione del Mur istituita nel settembre 2024, prevede – per la prima volta – l’ingresso per all’interno dei CdA di un membro a nomina governativa, affiancato da due membri indicati dagli enti locali.

Se questa bozza dovesse essere approvata si verificherebbe una grave deriva autoritaria, con l’esecutivo che eserciterebbe un’influenza diretta sulle scelte strategiche degli atenei (e.g. bilanci, investimenti, offerta formativa). In un articolo de L’Indipendente, si parla esplicitamente di “ingerenza diretta” del governo nelle università, con un’unica componente elettiva nei CdA – quella studentesca – e un potenziale indebolimento della rappresentanza accademica autonoma.

La riforma prevede, inoltre, l’estensione del mandato dei rettori da 6 a 8 anni, con la possibilità di un’ulteriore elezione per un secondo mandato, con l’istituzione di una verifica intermedia a metà mandato. I direttori generali e di dipartimento verrebbero allineati al ciclo del rettore, creando così una catena di comando più gerarchica e metrica.

Inoltre, i piani strategici degli atenei dovranno rispettare linee generali dettate dal ministero, ponendo di fatto fine alla natura autonoma dell’università e passando da autogoverno a co-governo con l’esecutivo.

In parallelo al ridisegno dei poteri interni, la cosiddetta “riforma Bernini” – ddl 1240 – viene criticata anche per aggravare la fragilità delle università pubbliche, in particolare sul versante del personale. Secondo un’indagine di Altreconomia, si stima che oltre 35.000 ricercatori in pre-ruolo, pari a circa il 40% del personale universitario, siano in una condizione di forte precarietà, con solo circa il 10% che riesce ad accedere a una cattedra di ruolo. La riforma aumenta tale incertezza, creando una precarizzazione multiforme della ricerca, tramite figure contrattuali atipiche che frammentano ancora di più le risorse. Questo si contrappone alla riforma Verducci del 2022, che aveva creato la figura del contratto di ricerca, che meriterebbe maggiori finanziamenti.

Tutto ciò avviene in un contesto di risorse scarse: mancherebbero infatti almeno 7 miliardi di euro per pareggiare il finanziamento ordinario degli atenei italiani con quello dei principali paesi europei.

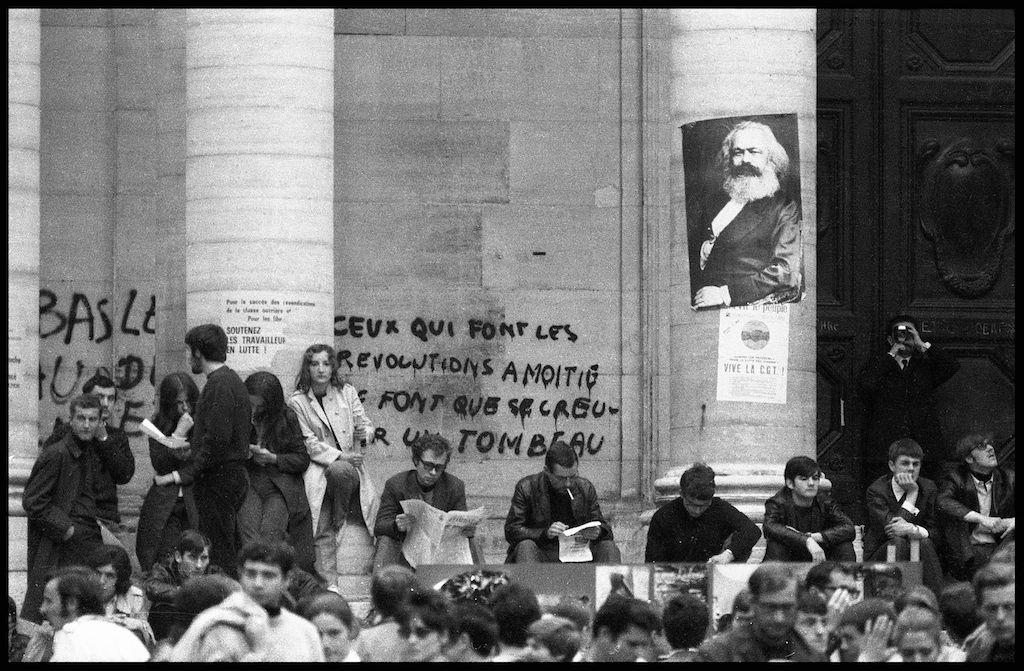

Tale fenomeno è stato definito da alcuni di “orbanizzazione” dell’università italiana, richiamando il modello del controllo governativo degli atenei che si è affermato in Ungheria: meno università indipendenti, più direzione politica, più precarizzazione e privatizzazione. In questo contesto, la ministra Bernini ha inoltre scritto una lettera ai rettori degli atenei, dichiarando che “troppe occupazioni negli atenei” ledono il diritto allo studio e che occorre quindi intervenire. Le reazioni dal mondo accademico, sindacale e studentesco, sono state sin da subito forti: si afferma che il disegno di riforma stia trasformando l’università in un organo “docile”, meno capace di critica, e più orientato a logiche di potere centralizzato che alla ricerca libera e autonoma.

Le implicazioni di tale riforma sono potenzialmente molto ampie: la forma dell’università pubblica potrebbe mutare, passando da luogo di produzione libera di sapere e di formazione critica a ente più vincolato a dinamiche politiche, di potere e di mercato. Questo solleva interrogativi anche sulla compatibilità con l’art. 33 della Costituzione, che riconosce agli atenei autonomia.

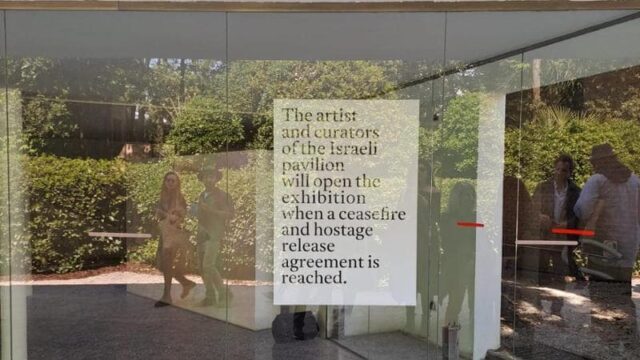

A questo si aggiunge anche una proposta del senatore Maurizio Gasparri, che ha presentato un disegno di legge per introdurre in Italia la definizione di antisemitismo dell’IHRA, che include anche alcune critiche allo Stato di Israele. Il testo prevede l’inasprimento delle pene per propaganda o istigazione all’odio antisemita, estendendo l’art. 604-bis del Codice penale, e introduce corsi di formazione obbligatori contro l’antisemitismo per forze dell’ordine, magistrati e docenti. Diversi osservatori hanno evidenziato il rischio di una deriva censoria nei confronti della libertà di espressione, specie in ambito accademico.

Questa frammentazione di proposte serve al governo per “smediatizzare” la riforma stessa, confondendo le acque e facendola così passare in sordina.

Autore

Giulia Ferrari

Autrice

Nata a Brescia, trapianta a Bologna per qualche anno, un po’ sradicata per scelta. Già con le valigie pronte per il prossimo altrove. Laureata in Sviluppo e cooperazione internazionale, sto aspettando di capire dove finirò tra qualche mese. Scrivo di persone, movimenti e diritti, cercando di dare spazio a ciò che spesso resta ai margini, ma soprattutto per mettere ordine nel caos, mio e del mondo. Quando non leggo o non faccio l’ennesimo trasloco, mi trovi con un caffè in mano a inseguire storie che valgono la pena di essere raccontate