Recentemente abbiamo assistito a una delle istituzioni più antiche ed esclusivamente maschili della storia: il conclave. Sebbene la Chiesa preferisca parlare di differenziazione dei ministeri, resta il fatto che le donne sono escluse tanto dall’elettorato attivo quanto da quello passivo all’interno del governo ecclesiale.

Vale dunque la pena interrogarsi sul perché di questa esclusione. La giustificazione più comune affonda le radici nei Vangeli di Marco, Matteo e Luca, dove si narra che Gesù scelse dodici apostoli, tutti uomini. I vescovi, nella dottrina cattolica, sono considerati successori degli apostoli, poiché ricevono il compito di guidare una diocesi, cioè una comunità di fedeli. Tuttavia, nei Vangeli non si afferma mai in modo esplicito che Gesù scelse i Dodici perché uomini: si riportano i loro nomi, ma non si tematizza la loro appartenenza di genere come criterio determinante.

Nonostante ciò, nella prassi quotidiana della Chiesa, alle donne vengono spesso riservati ruoli di servizio e cura, più che di responsabilità o guida. Non è raro, ad esempio, vedere suore impegnate nel cucinare, lavare e stirare per i sacerdoti: più serve dei servi, che serve di Dio.

LE DONNE NELL’ANTICO TESTAMENTO

La prima donna che compare nella Bibbia è Eva, figura fondativa e ambivalente: da un lato rappresenta l’origine del peccato, dall’altro è chiamata madre di tutti i viventi. Nel capitolo 3 del libro della Genesi, Dio comanda all’uomo e alla donna di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male. Eva, tentata dal serpente, decide di mangiarlo e ne offre anche ad Adamo, che accetta. Entrambi disobbediscono, ed entrambi vengono interrogati e puniti da Dio. Il peccato originale nasce dunque da una scelta condivisa, non da un errore della sola donna. Tuttavia, nei secoli, l’interpretazione di questo passo è stata spesso influenzata da una visione maschilista:

Eva è diventata simbolo della debolezza, dell’emotività e dell’impulsività femminile. San Paolo, nella Prima lettera a Timoteo, afferma: “Adamo non fu ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole di trasgressione” (1Tm 2,14). Questa frase ha avuto un enorme impatto sulla lettura della caduta, ma lo stesso Paolo, nella Lettera ai Romani, riequilibra il giudizio affermando che “per mezzo di un solo uomo (Adamo) il peccato è entrato nel mondo” (Rm 5,12). La responsabilità, dunque, ricade su entrambi, ma è significativo che Adamo riceva il comando da Dio prima ancora che Eva sia creata, come si legge in Genesi 2,16-17.

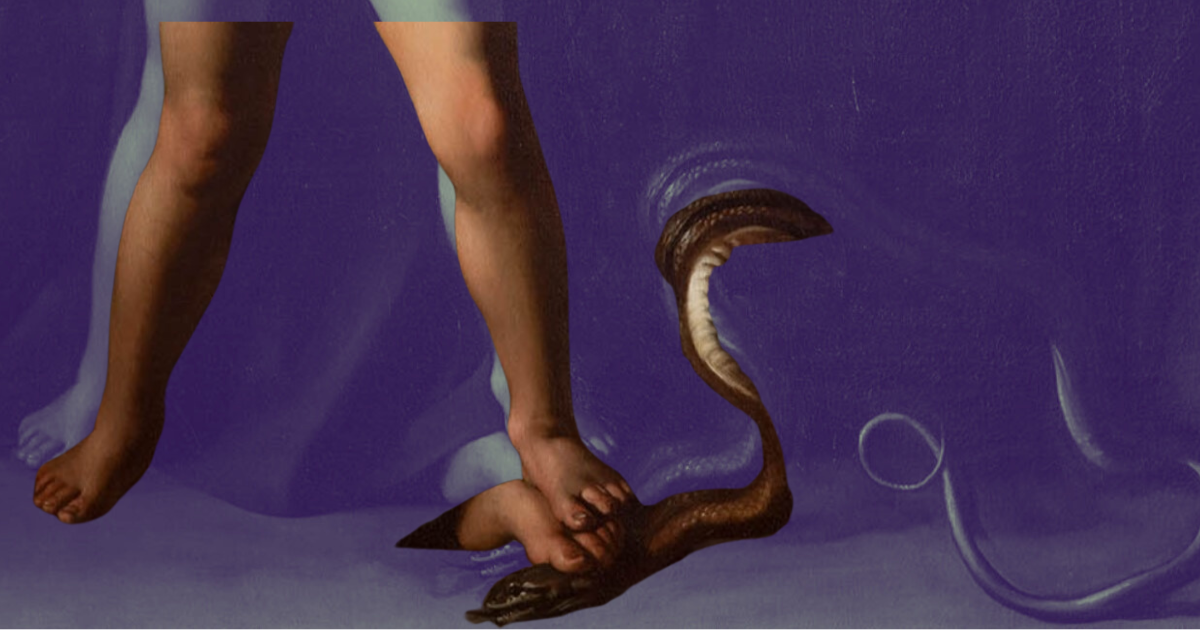

Il fatto che la donna pecchi per prima non va letto come una condanna del genere femminile, ma piuttosto come un elemento simbolico: la narrazione biblica mostra come il peccato si insinui nella relazione umana, attraverso il desiderio, la parola, la scelta. Eva, che nella tradizione è spesso accusata di debolezza, è in realtà la prima a esercitare la libertà umana, nel bene e nel male. E proprio attraverso lei comincia la speranza: dopo la caduta, Eva dà alla luce Caino e con lui ha inizio la discendenza umana. Nel medesimo capitolo della Genesi, al versetto 15, troviamo quello che la tradizione cristiana ha chiamato il Protoevangelo, cioè la prima profezia della redenzione. Dio dice al serpente: “Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà il capo e tu le insidierai il calcagno.”

La stirpe della donna viene interpretata come Cristo e la donna come Maria, la nuova Eva, colei che, obbediente, si oppone alla disobbedienza dell’antica madre. L’immagine del serpente schiacciato sotto il piede è diventata, nei secoli, simbolo della vittoria del bene sul male e, al tempo stesso, del riscatto femminile attraverso la maternità redentrice.

Nell’Antico Testamento le donne non occupano un ruolo marginale, pur in una società patriarcale. Le matriarche – Sara, Rebecca, Rachele, Lea – sono protagoniste della storia della salvezza. Donne come Miriam, sorella di Mosè, Debora, giudice e profetessa, Giaele, che uccide il nemico Sisara, Rut, emblema di fedeltà e tenacia, Ester, che con coraggio salva il suo popolo, testimoniano la presenza attiva e determinante delle donne nella vicenda biblica. Nei libri sapienziali, la Sapienza divina è rappresentata come donna e il libro dei Proverbi loda la donna forte come modello di virtù. Nonostante i limiti culturali del tempo, la Bibbia riconosce alle donne un posto nel cuore della storia sacra, attribuendo loro dignità, forza, e una capacità generativa – biologica e spirituale – che le rende interlocutrici privilegiate del disegno di Dio.

IL PASSAGGIO NEL NUOVO TESTAMENTO

Nel Nuovo Testamento, il ruolo delle donne cambia in modo profondo e rivoluzionario rispetto all’Antico Testamento e alla cultura ebraica e greco-romana del tempo. Con l’arrivo di Gesù, si assiste a una riqualificazione radicale della figura femminile, non tanto attraverso dichiarazioni teoriche, quanto attraverso gesti concreti, relazioni personali e scelte controcorrente.

Gesù dialoga con le donne, le ascolta, le guarisce, le coinvolge attivamente nel suo ministero. Lo fa in contesti in cui la donna era considerata marginale, impura, subordinata o addirittura invisibile nella sfera religiosa.

Tra tutte le figure femminili spicca Maria, madre di Gesù, come fulcro silenzioso ma essenziale della storia della salvezza. Non solo dà alla luce il Figlio di Dio, ma è anche colei che, a Cana di Galilea, dà avvio al ministero pubblico di Gesù, intuendo prima degli altri il momento propizio. Nel Vangelo di Giovanni, infatti, è Maria a segnalare a Gesù che “non hanno più vino” durante le nozze (Gv 2,3), e nonostante la risposta enigmatica del Figlio, dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. È un gesto discreto ma decisivo: sarà proprio lì che Gesù compirà il primo segno pubblico, trasformando l’acqua in vino e manifestando la sua gloria. Maria appare così come mediatrice attenta, presente, capace di leggere i tempi di Dio.

La sua presenza non si limita agli inizi. Quando tutti fuggono, Maria è sotto la croce, nel momento più doloroso della passione. Il Vangelo di Giovanni la mostra accanto al discepolo amato, ed è lì che Gesù, morente, affida ciascuno all’altro: “Donna, ecco tuo figlio… Ecco tua madre” (Gv 19,26-27). In quel gesto si compie una consegna universale: Maria diventa madre non solo di Giovanni, ma della Chiesa intera. Lei rimane fedele fino alla fine, quando anche i più vicini abbandonano.

Ed è alle donne che per prime viene rivelata la risurrezione. I Vangeli concordano nel dire che non sono gli apostoli a scoprire il sepolcro vuoto, ma alcune donne – tra cui Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo, Salome – che vanno a completare i riti funebri. Sarà proprio Maria Maddalena a incontrare per prima il Risorto, scambiandolo inizialmente per il giardiniere, e a ricevere da Lui il mandato di andare ad annunciare la sua risurrezione ai discepoli. È un fatto straordinario: la testimonianza centrale della fede cristiana – che Cristo è risorto – è affidata a una donna, in un contesto culturale in cui la parola di una donna non aveva valore giuridico nei tribunali. Gesù rovescia ogni logica: sceglie ciò che il mondo considerava debole per mostrare la forza del Vangelo.

Un altro episodio emblematico è l’incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo, narrato nel Vangelo di Giovanni (cap. 4). Si tratta di una scena carica di rottura e novità: Gesù infrange più di una regola. Anzitutto, parla da solo con una donna, cosa ritenuta sconveniente e sconvolgente per un rabbino ebreo. In secondo luogo, la donna è samaritana, appartenente a un popolo in contrasto religioso e identitario con gli ebrei. In terzo luogo, è una donna dal passato controverso, eppure è proprio a lei che Gesù rivela apertamente la sua identità messianica: “Sono io, che ti parlo”. Questo dialogo, che inizia con una semplice richiesta d’acqua, si trasforma in una delle più profonde conversazioni spirituali dei Vangeli. La Samaritana diventa annunciatrice presso la sua gente, testimone dell’incontro personale con il Messia.

È Maria Maddalena a ricevere per prima l’annuncio del Risorto, e viene inviata da Gesù stesso ad annunciare la notizia agli apostoli: per questo, nella tradizione patristica, è chiamata apostola degli apostoli. Questo fatto, decisivo sul piano simbolico, mostra che nel momento più importante della rivelazione cristiana Gesù affida a una donna il messaggio centrale della fede.

Negli Atti degli Apostoli e nelle lettere paoline si trovano altri elementi rilevanti: le donne fanno parte attiva delle prime comunità cristiane, ospitano le chiese domestiche (come Lidia), evangelizzano, profetano, assistono i poveri, cooperano con gli apostoli. Paolo menziona con rispetto figure come Febe, diaconessa della chiesa di Cencre, Prisca (o Priscilla), che insieme al marito Aquila è protagonista nell’annuncio del Vangelo, e Giunia, che nella Lettera ai Romani è chiamata “insigne tra gli apostoli” (Rom 16,7), espressione che ha fatto discutere perché potrebbe indicare una donna apostola.

Tuttavia, accanto a questi segni di inclusione, emergono anche alcuni limiti culturali: in alcune lettere paoline o pseudo-paoline, si raccomanda alle donne di tacere nelle assemblee o di non insegnare (1 Corinzi 14,34; 1 Timoteo 2,12). Tali affermazioni sono oggetto di dibattito esegetico: per alcuni studiosi riflettono situazioni locali o problemi specifici di alcune comunità, per altri sono segno di una regressione rispetto all’atteggiamento originario di Gesù.

In ogni caso, nel Nuovo Testamento il cambiamento è evidente: la donna non è più solo madre o sposa, ma discepola, testimone, evangelizzatrice, compagna di missione, e in certi casi guida di comunità. Il Vangelo riconsegna alla donna voce, visibilità, dignità, anticipando una trasformazione che la Chiesa dei secoli successivi ha custodito con alterne fedeltà.

LA DONNE E IL MINISTERO

Nonostante l’evidente rilievo attribuito alle donne nel Nuovo Testamento, e il ruolo decisivo che molte di esse ebbero nei momenti fondanti della fede cristiana — dalla nascita del Messia, alla sua morte, fino all’annuncio della risurrezione — le donne non hanno accesso ai ministeri ordinati della Chiesa, ossia al diaconato, al presbiterato e all’episcopato. È una contraddizione che interroga la Chiesa da secoli e che, pur senza risposte definitive, è tornata più volte al centro del dibattito teologico ed ecclesiale, soprattutto nel Novecento e nel pontificato attuale.

Nella Bibbia si parla di diaconesse, ma il loro ruolo è tutt’altro che chiaro. L’esempio più esplicito è quello di Febe, citata da san Paolo nella Lettera ai Romani: “Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della Chiesa di Cencre, perché l’accogliate nel Signore come si conviene ai santi” (Rm 16,1-2). Il termine greco usato è diákonos, che può indicare genericamente un servitore o un ministro, ma nella comunità cristiana assume progressivamente un senso più tecnico. Febe appare dunque come una donna in un ruolo di responsabilità ecclesiale, incaricata con ogni probabilità di portare la stessa lettera di Paolo ai cristiani di Roma. Tuttavia, il Nuovo Testamento non descrive mai in modo dettagliato le funzioni liturgiche o sacramentali delle diaconesse, e resta incerto se il loro ministero avesse la stessa dignità del diaconato maschile.

La presenza delle diaconesse è attestata in alcuni testi patristici e in antichi documenti liturgici orientali, soprattutto nei secoli IV-V. Le Costituzioni apostoliche e altri testi siriaci descrivono donne che ricevevano una sorta di ordinazione per assistere le altre donne nei battesimi o nelle visite pastorali. Ma a partire dal Medioevo, il loro ruolo fu progressivamente marginalizzato e poi abolito, man mano che il diaconato veniva interpretato in stretta connessione con il sacerdozio, e quindi con l’inaccessibilità delle donne all’Ordine.

Nel corso dei secoli, i Concili ecumenici non hanno mai affermato in modo esplicito il divieto assoluto per le donne di accedere al diaconato, ma nemmeno hanno previsto una loro reintegrazione. È soprattutto a partire dal Concilio di Trento che il diaconato viene ricompreso come grado dell’Ordine sacro e quindi riservato agli uomini. Solo in epoca contemporanea il tema è stato ripreso con rinnovata attenzione. Durante il Concilio Vaticano II (1962-1965), pur senza affrontare il tema del sacerdozio femminile, si parlò del rinnovamento del diaconato come ministero permanente, anche per uomini non destinati al sacerdozio. Non fu affrontata la questione dell’inclusione delle donne, ma fu gettato il seme di una riflessione successiva.

Nel dopoconcilio, i papi hanno dedicato diverse encicliche e documenti al ruolo delle donne nella Chiesa e nella società. Paolo VI nel 1965 fece un gesto significativo al Concilio: nella sessione conclusiva consegnò un messaggio “alle donne del mondo”, riconoscendone il contributo nella salvezza e auspicando una loro valorizzazione piena.

Giovanni Paolo II, con la lettera apostolica Mulieris dignitatem (1988), ha dedicato un intero documento alla “dignità e vocazione della donna”, esaltando la cosiddetta “genialità femminile” e la specificità del contributo della donna alla vita della Chiesa. Nella successiva Lettera alle donne (1995), il Papa arrivò perfino a chiedere perdono per tutte le forme di discriminazione e di emarginazione subite dalle donne nel corso della storia, anche all’interno della Chiesa stessa. Tuttavia, fu sempre Giovanni Paolo II, nel 1994, a pubblicare la lettera apostolica Ordinatio Sacerdotalis, in cui affermò in modo solenne e definitivo che la Chiesa non ha la facoltà di conferire l’ordinazione sacerdotale alle donne, chiudendo la questione secondo il magistero ufficiale.

Eppure, proprio Giovanni Paolo I, nel 1978, durante una delle sue poche udienze da Papa, affermò in modo sorprendente: “Dio è papà; più ancora è madre.”

Una frase tanto breve quanto dirompente, che rompeva con l’esclusivo immaginario patriarcale di Dio, riconoscendo – come già avevano intuito alcuni Padri della Chiesa – che le qualità materne appartengono pienamente all’essere di Dio. Era un’intuizione teologica profonda, che apriva alla possibilità di rileggere in modo più inclusivo anche i simboli della fede.

Il Codice di Diritto Canonico, tuttavia, rimane molto chiaro e restrittivo su questo punto. L’articolo can. 1024 stabilisce che: “Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile.”

Questo significa che i tre gradi del sacramento dell’Ordine – diaconato, presbiterato, episcopato – sono giuridicamente e teologicamente riservati agli uomini, e quindi l’accesso delle donne a questi ministeri non è solo vietato per disciplina, ma ritenuto impossibile per natura sacramentale.

Con Papa Francesco, la riflessione è ripresa in chiave pastorale e sinodale. Nel 2016 ha istituito una Commissione di studio sul diaconato femminile, rinnovata nel 2020 dopo le richieste emerse durante il Sinodo per l’Amazzonia. Sebbene non si sia ancora giunti a una conclusione, il Papa ha più volte riconosciuto che il clericalismo è una malattia della Chiesa, spesso legata a una gestione esclusivamente maschile del potere spirituale. Ha inoltre compiuto passi significativi verso una maggiore partecipazione femminile ai ruoli decisionali della Chiesa, nominando donne in posizioni di responsabilità nella Curia romana e conferendo loro il diritto di voto ai Sinodi, fatto senza precedenti nella storia ecclesiale.

PERCHÉ LE DONNE DEVONO ESSERE INCLUSE DI PIÙ

La questione dell’inclusione delle donne nei ministeri della Chiesa non è solo una questione di giustizia o di pari opportunità: è una questione teologica, ecclesiale e pastorale urgente, che tocca il cuore stesso della credibilità del Vangelo nel mondo contemporaneo. Escludere le donne dal sacerdozio, impedire loro di dire Messa, di amministrare i sacramenti e di guidare pienamente una comunità cristiana non ha più giustificazione se non in una concezione patriarcale e maschilista della Chiesa, che affonda le sue radici in strutture di potere clericale, non nel messaggio liberante del Vangelo.

Gesù stesso ha mostrato, con i suoi gesti e le sue relazioni, una libertà radicale rispetto agli schemi culturali del suo tempo. È allora legittimo chiedersi: se la risurrezione di Cristo è stata annunciata per prima da una donna, perché la celebrazione dell’Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione, dovrebbe restare prerogativa esclusiva degli uomini?

Oggi più che mai, la Chiesa vive una profonda crisi delle vocazioni maschili. In molte regioni del mondo — Europa, America Latina, Nord America — le parrocchie vengono accorpate, le comunità rimangono prive di pastori, e interi territori non vedono un sacerdote da mesi. In compenso, le donne continuano a reggere silenziosamente le strutture parrocchiali e le comunità: sono catechiste, animatrici liturgiche, predicatrici, teologhe, direttrici di uffici pastorali, e spesso — di fatto — guide spirituali. Eppure, non possono presiedere l’Eucaristia, perché non ordinate. La fedeltà a una struttura ministeriale esclusivamente maschile, costruita secoli fa in un contesto patriarcale, oggi rischia di svuotare le comunità, non per mancanza di fede, ma per rigidità istituzionale.

In alcune comunità cattoliche, specie nelle regioni missionarie o isolate, le donne sono già proclamatici del Vangelo durante le celebrazioni, presiedono liturgie della Parola, distribuiscono la Comunione e guidano le preghiere comunitarie. È il caso, ad esempio, di molte comunità in Amazzonia, dove durante il Sinodo del 2019 è stato riconosciuto apertamente che senza le donne, la Chiesa semplicemente non esisterebbe. Anche nelle Chiese cattoliche di rito orientale (come le Chiese sira-cattolica o maronita), le donne svolgono ruoli liturgici di lettura e guida della preghiera, pur non accedendo all’ordinazione. In Francia, Germania, Stati Uniti, Belgio, esistono già numerose donne teologhe, predicatrici e delegate liturgiche, autorizzate a tenere omelie durante le messe domenicali (in forma di “risonanza” alla predicazione del sacerdote), anche se in deroga o in interpretazione estensiva delle norme liturgiche.

Il sinodo sulla sinodalità ha finalmente messo in discussione — almeno a livello di riflessione — la forma esclusiva e maschile del governo ecclesiale. Il riconoscimento del diritto di voto alle donne all’interno del Sinodo è un segnale importante, ma ancora insufficiente. Finché non verrà rimosso il veto sull’accesso ai ministeri ordinati, la Chiesa continuerà a proporre un modello diseguale, dove la donna è centrale nella vita concreta della fede, ma marginale nella sua celebrazione più alta.

Una Chiesa che esclude le donne dal sacerdozio rischia di perdere non solo una parte importante di sé, ma la capacità stessa di parlare in modo profetico al mondo. Al contrario, una Chiesa che riconosce pienamente il dono delle donne sarà più evangelica, più credibile, più fedele allo stile di Gesù.